| 秦灭六国原因 | 《之罘刻石》:六国回辟,贪戾无厌,虐杀不已。皇帝哀熊,遂发讨师,奋扬武德。 |

| 秦王朝的统治 | 《碣石刻石》∶地势既定,黎庶无繇,天下咸抚。男乐其畴,女修其业,事各有序。 |

| 秦始皇的形象 | 《东观刻石》∶皇帝明德,经理宇内,视听不怠。 |

| A.论证秦朝统治的合法性 | B.引导和影响社会舆论 |

| C.强调秦灭六国的正义性 | D.塑造和强化政治认同 |

| A.促进了边疆经济的发展 | B.加强了对边地的直接控制 |

| C.推动了华夏认同的形成 | D.保障了诸侯享有世袭特权 |

| A.密切了南北经济的交流 | B.加强了对基层百姓的控制 |

| C.促进了边疆地区的开发 | D.巩固了多民族国家的统一 |

| A.褒扬周文王的德行 | B.揭示儒家的政治理想 |

| C.警示后世的统治者 | D.美化先秦的治国模式 |

| A.利于政府加强对民众的控制 | B.说明农业耕作技术得到了发展 |

| C.表明封建小农经济范围扩大 | D.反映出环境变化决定民众生计 |

| A.试图改变清廷闭关自守政策 | B.促使汉语逐渐成为满汉通用语言 |

| C.导致满汉民族交融步伐加速 | D.推动汉民开始大量移居东北地区 |

| A.适应了专制皇权强化需要 | B.契合了大一统的统治理念 |

| C.奠定了现代中国疆域版图 | D.反映了对秦汉统治的认同 |

| A.灾荒影响了朝廷的治理效能 | B.中央政权仍有一定的向心力 |

| C.大运河解决了南粮北运难题 | D.藩镇割据削弱了中央控制力 |

| A.民众国家认同增强 | B.统一多民族国家更趋稳固 |

| C.华夷观念逐渐消除 | D.文化共同体发生根本改变 |

材料一

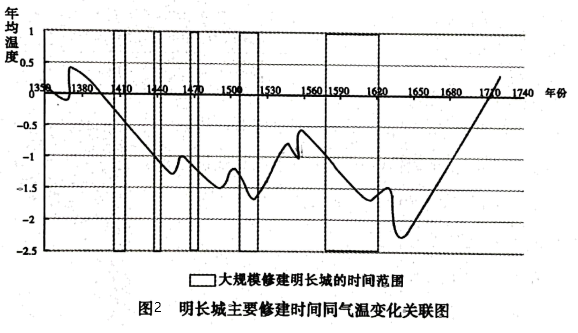

——据同杨阳《长城与草原威胁——明代农牧战争、长城修建与气候冷暖变化的关系》

材料二 长城不是一条单纯的墙体,战国秦汉时期与长城配套的设施包括边城、障城、烽燧、邮亭等,构成了烽燧、屯田、仓廪、邮驿交通和野战驻军五大体系。其功能突出表现在两个方面:一是阻遏游牧民族的南下,将农耕生产方式向北方推进并加以保护;二是通过烽燧预警、信息传递、道路连接,强化了长城的一体化建设。明代在长城沿线设立九边重镇的同时,又在长城南北交通要道上建设了一批著名的马市和关城,如杀虎口、张家口等。关城既强调其守边的功能,也注重其通关功能。自战国秦汉时期,长城沿线就有马市存在。明代隆庆和议后,马市如雨后春笋般蓬勃兴起,除了政府组织的大型马市外,一些交通便利的边关墩堡也逐渐发展成农耕、游牧民族贸易往来的聚散地。“俺答纳款,马市互易,边登无警,畿辅晏然,汉唐以来所未有”。到了明朝末年,“塞上物阜民安,商贾辐辏,无异中原”。明后期边将方逢时作诗云:“雁门东来接居庸,羊肠鸟道连崇墉。关头日出光瞳昽,于今喜见车书同。”这种情况延续到清代。

——摘编自王绍东《论长城对中华民族共同体意识的促进与影响》

材料三 长城以南,多雨多暑,其人耕稼以食,桑麻以衣,宫室以居,城郭以治。大漠之间,多寒多风,高牧畋(古指种田或打猎)渔以食,皮毛以衣,转徙随时,车马为家。此天时地利所以限南北也。

——摘自脱脱等《辽史》

(1)读图1、图2,提取其蕴含的主要历史信息。(2)根据材料二并结合所学知识,概述长城的历史功用。

(3)从上述材料中你得到哪些启示?