材料一:汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

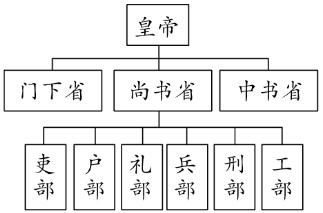

材料二:唐朝三省六部制示意图:

材料三:凡有政事,先由中书取旨撰拟诏敕,付门下审覆,再下尚书施行;……惟是事权分立,往往发生流弊,尤以中书门下两省,或论难往来,各逞意气。太宗深察其弊,乃令三省长官合署办公,是谓政事堂,此实唐代宰相制度之一进步也。

——严耕望《唐代文化约论》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二,指出唐朝三省六部制的历史作用。

(3)综合上述材料,概括中国古代皇权与相权变化的趋势,结合所学知识分析其原因。

材料一 明朝初期改前代御史台为都察院作为中央监察机构,对全国十三道监察御史负有领导、监督与考核的职责,而监察御史掌管监察百官、巡视郡县、纠正刑狱、肃整朝仪等事务。又创设六科给事中制度,即在吏、户、礼、兵、刑、工六科中,各设置给事中之职,其具体职能如:对各科驳正违失、对口监察、弹劾在京大臣等等。六科给事中不受都察院的管辖,与都察院相互制约、监督。清朝都察院根据工作需要,可以派遣御史监察专项工作,例如检查档案、巡视京营、学校等。战争期间,还可以派御史监记军功。

——摘编自韩兵昶《中国古代监察制度简论》等

材料二 14世纪时,英国国会由贵族院、平民院组成。1343年,英国国王爱德华三世慑于国会的压力,宣布贵族院有权控告大臣。1386年,平民院又因财政大臣萨福克伯爵滥用职权而向贵族院起诉并获胜。这样,就确立了平民院提出弹劾案、贵族院审判的监察弹劾程序,由此形成惯例,并得到1701年英国《王位继承法》的确认。在此基础上,英国各部门、各行业、各地区又相继成立了各种不同的监督机构,但因地方高度自治,缺乏全国统一的协同机制。1787年,美国第一次以宪法的形式肯定了议会的监察弹劾权,此后,监察弹劾权作为议会监督政府的手段,被资本主义国家广泛采用。

——摘编自王晓天《中西古代监察制度之比较》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清监察制度的特点,并分析其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出14-18世纪的中国与欧美其监察制度形成过程的主要差异,并简析其共同的历史作用。

材料一 经过汉初七十余年的积累,西汉中期既有良好的发展机遇,也面临深刻危机。为此,公元前118年,汉武帝在丞相府中设丞相司直,是特设于最高行政长官机构中的专职监察官,有权监察包括三公在内的中央各级官僚;公元前106年,汉武帝设置刺史制度,完善中央对地方的监察;公元前89年,汉武帝设司隶校尉,监察除三公之外的中央、京师及京师附近的百官,且监察对象“无尊卑”;另外还设置督邮,完善郡对县的监察。汉代的巡视监察还有皇帝或者皇帝委派的特使不定期对地方巡视监察、最高监察机关御史府的不定期巡视监察、郡太守对属县的定期巡视监察、县令长对辖境的巡视监察等。

——摘编自卜宪群《汉代监察体制的完善及其意义》

材料二 《宋史)有“宋之立国,元气在台谏”之论。宋朝形成了一套以台谏为核心的、从中央到地方的严密监察网络。宋的行政监督立法也不断扩大,如《庆元条法事类》《监司互察法》等,集中规定了监察官的职责、处置办法及权力范围。在北宋中前期,监察官员由皇帝亲选,这一制度是监察官员保持独立性的关键。而且皇帝大都注意维护监察官的尊严,台谏官也基本勇于任事、敢于纠弹,对各级官吏都无所不纠。尽管监察官员对宰执大臣进行纠弹,往往会:引起后者的反感,甚至反击,但北宋中前期的大多数宰执大臣却大都能尊重监察体制,表现出贤相风范。宋朝未出现如汉、唐,明朝那样严重的太监干政、外戚专权等种种弊政,与宋朝监察体制的有效运行有关。

——摘编自吕志兴、赵涛《宋朝监察体制有效运行的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西汉中期监察体系的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋朝监察体制有效运行的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代监察体制的认识。

材料一 宋代统治者对科举考试非常重视,宋太祖决定在殿上举行复试,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,逐级升考拔录,比较严格。逐渐取消了唐代以来举士时在品行、职业、服纪等方面的限制。宋太宗定制,举人若与考官有亲戚关系,则别置考场考试。王安石任宰相后,对科举考试的内容着手进行改革。规定进士考试为四场:一场考大经,二场考兼经,三场考论,最后一场考策。殿试仅考策,限千字以内。

——摘编自贾志扬《宋代科举》

材料二 18世纪以前,欧美各国文职官员的选用、任用方式导致任用私人,带来结构性的贪污腐败,因政党更迭而大批撤换行政官员还会引起周期性的政治震荡。而科举制实行竞争考试、择优录取,政权向平民开放,标榜公开取士,惟才是举。比起贵族等级制或君主赐官制等选官制度来,科举取士无疑具有其优越性。科举考试制度标榜和体现的“公开竞争、平等择优”精神具有超越时代的特性。在西方社会倡导“自由、平等、博爱”的启蒙时期……法国重农主义经济学家奎奈还曾直接主张欧洲引进中国的科举考试制度。科举从形式上看相当公平,同时可以保证行政管理人员维持较高的文化素质,进而提高政府工作效率……因此引起西方人的兴趣并受到赞誉……英、法、德、美等国曾借鉴科举建立了文官考试制度。

——摘编自刘海峰《科举制对西方考试制度影响新探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制改革的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳欧美国家借鉴科举制的原因。

材料一 汉武帝时,经过一番改革,国力强盛。一方面,朝廷直接控制的区域较前代大大增加;另一方面,地方豪强势力以强凌弱、武断乡曲的现象十分常见,郡国吏治日趋腐败怠惰。元封五年,汉武帝把全国划分为十三州部,每州为一个监察区,设置刺史一人,负责监察所在州部的郡国,并制定了第一个专门性的监察法规--六条问事。六条问事规.定了刺史监察的主要内容为地方豪强与二千石(郡国高官)的不法行为,如二千石不遵从皇帝诏令、鱼肉百姓、贪赃枉法等,成为之后监察、考核官员时的依据准则。

——摘编自王宇星、卜宪群《西汉刺史制度是一大创举》

材料二 公元627年,唐太宗依据“山河形便"将全国300多个州分为10道,作为监察区域。道内不设固定的监察官员,逐渐建立了“因事而遣、事毕即罢”的运行机制。由于没有时间的限制,可以在需要的时候派出使者;由于没有人员的限制,皇帝可以在所有的官员中随意挑选自己信赖的大臣,也可以根据事情的需要派遣直接相关部门的官员,提高行政效率。一切都在皇帝的掌控之中,能与中央抗衡的地方势力无从产生。唐玄宗时期改为15道,每道在所部大州设立固定治所,形成使职常设、驻地巡察的运行机制。这次改革起到了提高监察效果、整顿地方吏治、加强对地方控制的作用。分区的固定、使职机构的常设,为道的地方化也做好了制度的准备。

——摘编自张小稳《派出机构、王朝兴衰与统县政区》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉武帝设立刺史的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括唐代“道”的演变趋势,并对其进行简要评价。

材料一 中国历代均重视对边疆的治理。秦将郡县制推行到边疆地区。汉王朝除了设置郡县外,还设立属国管理内徙边疆民族,使其成为汉王朝边疆防御的重要力量。唐朝追求“治安中国,而四夷自服”,实行开明的治边政策。另外,为维护边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。元朝通过设立行省实现了对边疆地区广泛而直接的管理,清王朝从中外一体(内地与边疆为一个整体)的认识出发,以积极态度治理边疆各民族,使其起到“屏藩”、“拱卫”作用。在实际运作中,突出改革行政体制,如中央设理藩院,主管边疆民族事务,地方则因地制宜采用不同的统治体制。

——摘编自马大正《中国边疆经略史》

材料二 伴随着条约体制与民族国家体系对中国的冲击,19世纪与20世纪之交的清王朝开始在近代民族国家的话语体系内审视边疆治理……,以构建近代民族国家为标的,调整“中央边疆”关系,并推行边疆与内地的“均质化”政策,希冀加强对边疆地方的直接控制。1884年,新疆与内地一样被设省治理,翌年,台湾由府州升格为行省建制,嗣后,清政府又在东北改将军体制为行省建制,在西藏东部设立具有行省性质的特别行政区。与此同时,通过向内外蒙古移民实边,开始直接介入内外蒙古的经济、文化、教育事业。

——摘编自冯建勇《近代中国疆域形态衍变与边疆知识体系生成》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代治边政策的特点和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清治边政策的变化,并分析其原因。

材料一 中国历代都非常重视对官吏的选拔,制定了许多种不同的人事选拔方式,由此形成了中国古代富有特点的选拔制度。夏商西周时期,所谓“天子之子为天于,公之子为公,卿之子为卿,大夫之子为大夫”;汉代统治者认为孝是“百行之冠,众善之始”,廉则是为官之根本、民之表率,因为对孝廉的考察和荐举十分重视,自汉武帝元光元年(公元前134年)形成制度化,每岁必举;隋炀帝大业三年(公元607年)下诏分科举士,所设十种科目,显然其中最主要的是品德内容。唐朝时科目分为常科和制科,以秀才、进士和明经三科最为重要,武则天当政时首设武举。宋朝时把进士以外的其它科目合并“诸科”,明清时则取消“诸科”,只设进士一科。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 1787年的费城制宪会议……创造了一种新的政治制度模式,即联邦制。明确提出了新的中央政府即联邦政府与州政府行使权力所遵循的四条基本原则:分权原则;共有权原则;权力禁区原则;宪法至上原则。1788年,新宪法经各州批准生效。至此,联邦制在美国正式确立。这一制度被人们认为是“自由和绝对统治之间最成功的调和”。

——摘编自张定河《美国联邦制的基本原则及其历史演变》

材料三 中国共产党和中国人民根据自己的国情进行了新民主主义革命,在新中国成立后又从社会主义初级阶段的实际出发,实行有自己特点的社会主义民主。

材料四 中国特色社会主义民主正在不断健全、完善和发展。自20世纪70年代末实行改革开放政策以来,中国在深化经济体制改革的同时,坚定不移地推进政治体制改革,中国的民主制度不断健全,民主形式日益丰富,人民充分行使自己当家作主的权利。中国特色社会主义民主政治建设正在与时俱进,不断呈现蓬勃生机和旺盛活力。

——以上均摘自《中国的民主政治建设》白皮书

请回答:

(1)根据材料一概括中国汉代以来的官吏选拔制度的沿革历程。

(2)根据材料二并结合所学知识指出,美国在协调中央与地方关系方面实行了什么制度?这一制度的实行有何意义?

(3)根据材料三并结合所学知识指出新中国建立了哪些有自己特点的社会主义民主政治?

(4)依据材料四并结合所学知识指出新时期我国民主政治制度建设有何重大创新?

材料一 三省六部制当中,职责分工明确,三省主要指的是中书省、门下省和尚书省,这是国家的主要行政机构,而六部则指的是吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,对于国家基本运转予以负责。从运行机制来看,三省是命令传达的部门,六部则是执行机构,职能之间互相监督、互相制约、相辅相成。从职责上来看,中书省掌管机要发布政令,掌握行政大权。作为朝廷的政策文书草拟机构,中书省需要对于皇帝的旨意进行下达。门下省是唐代非常重要的文书审核机构,它的地位与中书省保持一致,求局平等机构,主要负责的是文书审核,纠正得失。同时,门下省也是我国唐代主要的监察机构,对于皇帝的行为举止进行制约和监督,在客观上维护百姓的利益。尚书省是朝廷最高行政事务管理机构,自唐太宗时期开始不再设有尚书令,而是以左右仆射长为尚书省,监督各个地方官府的执行情况。作为唐代最高的执行机关,中书省是推广朝廷政策的关键机构。从一定程度来讲,三省是对于中央权力的划分,在皇帝和三省为核心的中央机构之下,又划分了六部,隶属于尚书省,分别为吏部、礼部、户部、刑部、兵部、工部,各个部门分工明确,各司其职。

——摘编自温帅《唐代三省六部制的运行机制及其影响》

材料二 北宋王朝立国之初,尚因袭五代时期混乱的中央体制。乾德年间(公元963-967年),宋太祖赵匡胤改革旧的中央行政体制,建立了中书、枢密院“对持大柄”的二府制度。中书是中书门下的简称,设在朝堂之西,“为宰相治事之所一,负责掌管中央的行政大权。枢密院‘在中书之北’掌‘天下兵籍,武官选授及军师卒戍之政令’”等军政务。宋太宗即位以后,伴随统一战争的继续胜利进行,北宋人口增多,疆域扩大,中央财政机构三司的地位日益重要。淳化元年(90年)十二月,宋太宗交右正言谢泌的建议,把中书、枢密院对掌文武大政的官僚割改为“凡政事送中书,机事送枢密院,财货送三司,覆奏而后行”的财、政、军三权分立制,并且“遂著为定制,中尔所上书疏亦如之”。

——摘编自玉英《宋代中央行政体制演变初探》

(1)根据材料并结合所学知识,简析三省六部制的特点及作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分别说明宋代实行二府三司制的背景及影响。

(3)综合上述材料,结合所学知识,归纳宰相制度演变的原因。

材料一 选举制度,在三代以前,是与世袭并行的。之后,由于上级的腐化和下级的进步,主持国政者,为求政治整饬起见,不得不逐渐引用下级分子。乡间的贤能,渐有升于朝廷的机会。汉代的用人,是比较没有什么阶级之见的。但是,贵族的势力,本来潜伏着;而是时的选举,弊窦又甚多。遂至激成九品中正之制,使贵族在选举上,气焰复张。结果,就酿成晋初刘毅所说的,“惟能知其阀阅,非复辨其贤愚"。进士科始于隋,科举之制兴于唐,在取士上,是比较公平的。进士科虽亦兼试经义及策,然所重的是诗赋。明经所重的是帖经、墨义。诗赋固然与政治无涉,经学在政治上,有用与否,自今日观之,亦成疑问。明清,考试关防,日益严密。此似不尊重人格,但利禄之途,应试者和试之者,都要作弊,事实上亦是不得不然的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

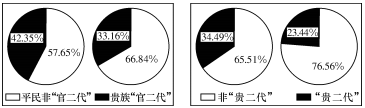

材料二 下列图片所示为唐代前后期高级官员中,贵族出身的“官二代”“贵二代”以及平民出身的非“官二代”的比例情况。

——摘编自代谦、别朝霞《土地改革、阶层流动性与官僚制度转型:来自唐代中国的证据》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析从汉代到唐代,选官制度发生变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出科举制的利与弊,并说明中国古代选官制度的发展趋势。

材料一 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯之子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然,则荜门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书·段灼传》

材料二 《唐摭言》载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾彀中矣。”

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)材料一中说的是哪一种选官制度?其主要弊端是什么?

(2)综合材料一、二信息,指出隋唐与魏晋时期相比,选官依据发生的变化。结合所学知识概括科举制影响。