材料一 《两唐书》所记载的830名唐代进士中,丘族子弟达589人,占总数的70.96%;小姓约109人,占13:213%;两者合占84.10%,寒素家子弟132人,仅占总数的15.9%。这表明,士族子弟在九品中正制瓦解后,在门阀势力屡遭压抑和打击的情况下,纷纷涌入科举行列,并凭借其深厚的家庭文化素养、家学传统及社会关系基础,在科举考试中获得极大成功。

材料二 唐朝一直规定“工商杂类不得预于什伍”。唐后期,工商杂类入仕情况已出现,但制度上的限制仍未取消。北宋明确取消了这一限制,使过去一直被排斥于仕途之外的“工商杂类”子弟和边远地区的士人都有了通过科举进入仕途的机会,可以说,到了宋代,科举取士几乎已无任何身份上的限制了。像唐代那样“或父子相继居相位,或累数世而屡显,或终唐之世不绝”的世家豪门在北宋已基本上消失了。

——上述材料均摘编自陈秀宏《科举制度与唐宋士阶层》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代科举的特点及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析宋代科举制的变化及影响。

材料 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

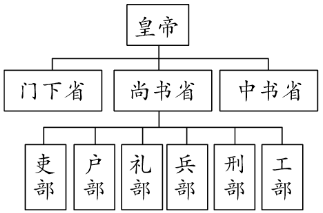

材料二 唐朝三省六部制示意图:

材料三 元朝大政委于中书省,今冀、晋、鲁、内蒙及河南的黄河以北地区由中书省直辖。中书省为全国行政中枢,总领各行省。地方设行中书省,简称“行省”。

——《史学集刊》

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二,指出唐朝三省六部制的历史作用。

(3)根据材料三和所学知识,分析行省制度的历史影响。

材料一 科举之初,试卷不糊名,导致不公。宋真宗景德四年,正式设官负责糊名封印。同时实行了“誊录”,将考生的亲笔试卷誊录后送归封弥官存档,誊录的卷子送给考官评阅。为防止考官权力过大,采取临时派遣、年年轮换的办法。考官的子弟如果参加考试,则主考应该回避,或是设“别考”,另派考官监考判卷。为防止官僚子弟利用特权互相包庇、拘私枉法,凡官家子弟录取者,都要另派大臣在中央进行复试,或另设考场。

材料二 科举制的兴起关键在于在形式上它几乎给每一个人提供了可以进入仕途的均等机会。自由报考体现了选举制度的平等精神,清代只要是非娼、优、隶、卒子弟,皆可取童生资格,经科举入仕途,几乎把政治录用的范围扩展到了整个社会,为广大下层知识分子从政打开了门路,做官参政不再是上层统治者的特权,使大批中小地主及知识分子进入到封建国家统治机构中来,为封建统治阶级拓宽了政治基础。

——以上材料均摘编自王波《浅析中国古代选官制度的积极因素》

(1)根据材料一,概括统治者保证科举考试过程的公正性和有效性的措施。

(2)根据材料二,分析科举制的进步意义。

材料一 选举制度,在三代以前,是与世袭并行的。之后,由于上级的腐化和下级的进步,主持国政者,为求政治整饬起见,不得不逐渐引用下级分子。乡间的贤能,渐有升于朝廷的机会。汉代的用人,是比较没有什么阶级之见的。但是,贵族的势力,本来潜伏着;而是时的选举,弊窦又甚多。遂至激成九品中正之制,使贵族在选举上,气焰复张。结果,就酿成晋初刘毅所说的,“惟能知其阀阅,非复辨其贤愚"。进士科始于隋,科举之制兴于唐,在取士上,是比较公平的。进士科虽亦兼试经义及策,然所重的是诗赋。明经所重的是帖经、墨义。诗赋固然与政治无涉,经学在政治上,有用与否,自今日观之,亦成疑问。明清,考试关防,日益严密。此似不尊重人格,但利禄之途,应试者和试之者,都要作弊,事实上亦是不得不然的。

——摘编自吕思勉《中国通史》

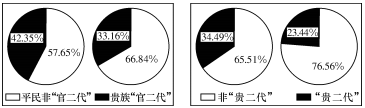

材料二 下列图片所示为唐代前后期高级官员中,贵族出身的“官二代”“贵二代”以及平民出身的非“官二代”的比例情况。

——摘编自代谦、别朝霞《土地改革、阶层流动性与官僚制度转型:来自唐代中国的证据》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析从汉代到唐代,选官制度发生变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出科举制的利与弊,并说明中国古代选官制度的发展趋势。

材料一 汉初, 官吏的来源主要有两个:一是按军功爵位的高低,选任各级官吏,二是选自郎官,即郎中令属下的中郎、侍郎、郎中、议郎等。郎官的职责是守卫宫殿和做皇帝随从,如果经过一段时间,中央或地方官有缺额,即可由郎官中选用。到武帝时,采纳董仲舒的建议,令郡国每年举孝、廉各一人。除孝廉一科为察举取士的主要科目外,武帝还不定期设立茂才、贤良方正、文学等科,以广泛地吸收地主阶级优秀人才,并于元朔五年(前124年)在长安设立太学。

——摘编自晁福林《中国古代史(上)》

材料二 隋炀帝是中国科举制的创始人,他认为由刺史荐举多弊端,于是令士人自行报名,策试进士。唐代取士之类别有三:由学馆者曰生徒,由州县者日乡贡,由天子自诏者日制举。我们所谓的科举制,专指乡贡。乡贡每年举行一次,任何人均可投牒自进,设立的科目很多,诸如秀才、明经、进士、明法、明算等。自玄宗开元二十四年( 736年)开始由礼部主持乡贡考试。登科之后如欲为官,尚需经过吏部的“释褐试”,中试后方可任官。

——摘编自李定一《中华史纲》

(1)根据材料并结合所学知识,概括西汉选官制度的变化及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代选官制度的进步性。

材料一 宰相制度在中国古代有着非常重要的地住,其职责之重,素有”百官之首”之称。自秦朝建立宰相制度以来,虽有的朝代只设一相制,但是有太尉和御史士大夫的官职在其左右,已分其权,更胜者将相权一分为三,参与决策,辅佐天子。回首古代宰相制度的历次演变,便可发现,各个朝代的宰相机构和宰相名称都不完全相同。中国古代的宰相职位虽位极人臣,地位极重,权力极大,但是,历朝历代都沿用了传贤不传子的非世袭的惯例。

——摘编自魏晓巍钟卫华《中国古代宰相制度演变研究》

材料二 在宋代史籍中有这样的记:“淳化中,赵韩王出镇,太宗患中书权太重,且事众,宰相不能悉领理。向敏中时为谏官,上言请分中书吏房置审官院,刑房置审刑院。初皆以两制重臣领之”政和二年,废尚书令,改侍中为左辅、中书今为右弼,皆虚其位;并改左仆射为太宰,右仆射为少宰,仍兼中书、门下两省侍郎。靖康元年,复以尚书左、右仆射为宰相,三省长官名称皆依元丰富制。孝宗干道八年,改尚书左、右仆射为左、右丞相,废侍中、中书令、尚书令虚称,逐为定制。

——摘自踹来《论宋代相权》

材料三 明朝建立后,明太祖朱元璋为进一步巩固皇权,废除了宰相制度。据统计,洪武十七年九月十四日到二十一日,八天里大大小小各类呈送给明太祖的奏章有一千多件,总共说了三千多件事情。这些奏章都只能由皇帝独自处理,难免会有偏差,会出现不科学的判断。一旦下一任皇位继承人不足以优秀去承担治国责任,而旁边又没有辅佐的宰相,政策无法有效地下达与实施,国家断然无法正常运转

——摘编自谭平《论朱元璋废除丞相制度对明朝治官的影响》

(1)根据材料一,概括中国古代宰相制度在演变过程中体现的特征。

(2)归纳材料二的主旨。结合所学知识,为此宋代统治者采取了哪些主要的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析明代废除宰相制度对当时政治的影响。