材料一 中国独代科举制大事年表

| 时间 | 事件 |

| 隋炀帝大业元年(605年) | 设置进士科,科举制正是诞生 |

| 唐武则天长安二二年(702年) | 始置武举 |

| 宋太宗淳化三年(992年) | 殿试封弥(阕名) |

| 宋真宗景德二年(1005年) | 殿试誊录 |

| 明宜宗宜德二年(1427年) | 南北分卷 |

| 明宪宗成化二十三年(1487年) | 八股文定型 |

| 清乾隆四十三年(1778年) | 推行商民分卷制度,商籍生员设立"卤“子号 |

| 清光绪二十四年(1898年) | 推行废八股,改试策论,开经济特科 |

| 清光绪三十一年(1905年) | 废除科举 |

——摘编自《中国历史大事年表》

材料二 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出科举制的积极影响。

材料一 初期察举制与科举制简表

| 察举制 | 科举制 | |

| 取士方式 | 由地方州郡长承担推荐之责,按科目要求向王朝贡上合乎相应标准的士人。 | 采用招考与投考的方式,王朝设科而士人自由报名应试。 |

| 取士标准 | 取人标准包括德行、经术、史能、功次、文法等 | 以文辞和经术取士,士人之进退决于程文之等第。 |

| 入仕程序 | 既是入仕途径,也包含了选、升迁,有时甚至还有考课的成分。 | 士子通过礼部主持的各级考试后,获得的仅仅是一个任官资格,此后须参加吏部铨选方能得官 |

| 教育背景 | 大量孝子、隐士、侠客、贤人、名流被举荐,并不要求一定是学校生员。 | 士子必须为学校的生员,方有参加科举考试的资格。 |

——据阎步克《察举制度变迁史稿》整理

材料二 1397年明朝科举考试录取进士52人全是南方人,北方举人全数落选北方举人强烈不满,纷纷指责主考官自己是南人,就包庇南人压抑北人朱元璋派人复查,结果是主考官并未舞弊违法,史称“南北榜争”。1425年,明朝实行按地域调配进士名额的制度,规定“南六十,北四十”。这一制度后来被清朝继承沿用。

——林白、朱梅苏著《中国科举史话》

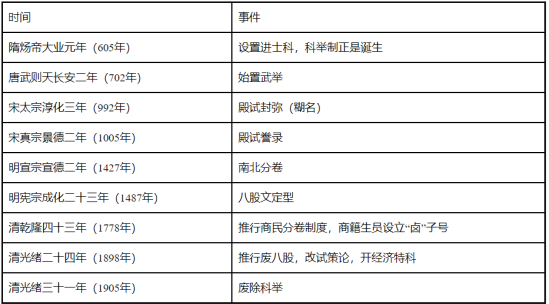

材料三 科举制大事年表

材料四 至1895—1905年间,科举制积弊已久,梁启超言:“变法之本,在育人才人才之兴,在开学校;学校之立,在变科举…”袁世凯会同张之洞等地方督抚大员一起上奏朝廷,称“科举一日不停,士人皆有侥幸得第之心,民间更相率观望”。于是,1905年科举制在内外交困之下走到了历史的尽头。科举被废之后,近代新式学校迅速发展。知识分子逐渐地从封建官僚政治的束缚下解脱出来,或通过报刊、学术活动等手段议论国事,影响政治;或进入学堂或出洋留学,但他们的利益被侵害,使其已极少对晚清统治者抱着死心塌地的忠诚了。士绅阶层也把目光和精力投向地方,借清政府开办新政之机,加紧同地方政治势力的联结,发展和壮大自己的力量,直接同清朝中央政府分庭抗礼。钱穆先生对此论道:“晚清末年取消……科举制度,而西方民主自由的地方选举,急切间未能学到,于是政治失却重心,实际上握有军权,即握有了政权。”

——据周宁《蓦然回首:废除科举百年祭》

完成下列要求:

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳初期察举制与科举制的不同之处。

(2)据材料二、三并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)根据材料四并结合所学知识,分析指出清末废除科举制度的时代背景及其历史影响。

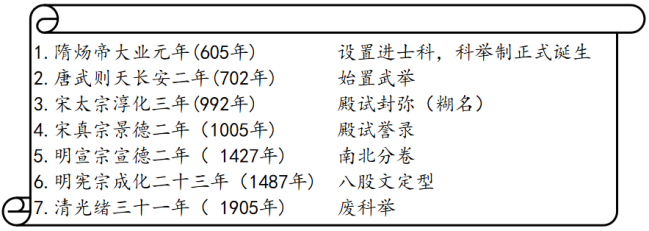

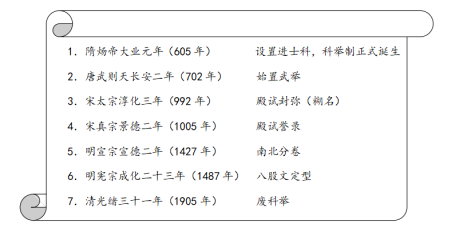

材料一 中国独代科举制大事年表

——摘编自《中国历史大事年表》

材料二 贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下.....即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣.....因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(2)依据材料二并结合所学知识,指出科举制的积极影响。

材料一 唐制遇下诏敕,先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”等名,即得出席政事堂会议……开元以后,尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。

——摘编自《中国历代政治得失》

材料二 隋唐实行科举制,《通典·选举》载:“隋代罢中正,举选不本乡曲,故里闾无豪族,井邑无衣冠。”唐代科举分常科和制科两类,明经、进士两科是常科的主要科目,分别考时务策与经义、时务策与诗赋,贵族与平民皆可报考。其发展演变大事年表如下:

——摘编自《中国古代选举制度》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出唐代尚书省的职权变化并简要评价唐代的三省六部制。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳隋唐以来科举制发展演变的基本特征并简要分析科举制的积极作用。

材料一

| 时间 | 大事年表 |

| 元光元年(前134年) | “初令郡国举孝廉各一人” |

| 曹魏黄初元年(220年) | “乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选” |

| 隋炀帝大业元年(605年) | 始置进士科 |

| 武则天长安二年(702年) | 始置武举 |

| 宋太宗淳化三年(992年) | 实行封弥(糊名) |

| 宋真宗景德二年(1427年) | 实行誊录 |

| 明宣宗景德二年(1427年) | 实行南北分卷 |

材料二 (隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公……贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)材料一反映了哪几种选官制度?依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。

(2)依据以上两则材料,归纳材料二所反映的选官制度的主要特点;并结合所学知识思考,该制度的出现有什么积极意义?

(3)请从中国古代选官制度的演变中,指出古代选官制度所蕴含的积极的价值取向。

材料一:汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:科举制大事年表

请回答:

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

材料一:汉武帝时,只叫地方长官每年要选举些孝子廉吏,但后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为之阻塞了,于是大家都争要为孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏。后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,仅成一个参政入仕的资格而已。后来又请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试。如是则全失却原来察举孝廉之用意。从此以后,无论选举或考试,都是分区定额的。经济文化落后的地区和经济文化进步的地区,都一样照人口比例来考选。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料二:科举制大事年表

(1)据材料一,概括指出汉代选官制的依据和方式前后有何变化?结合所学知识,指出魏晋时期选官依据与汉代有何不同。

(2)据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈你对古代中国人才选拔制度的基本认识。