材料一

| 时间 | 大事年表 |

| 元光元年(前134年) | “初令郡国举孝廉各一人” |

| 曹魏黄初元年(220年) | “乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选” |

| 隋炀帝大业元年(605年) | 始置进士科 |

| 武则天长安二年(702年) | 始置武举 |

| 宋太宗淳化三年(992年) | 实行封弥(糊名) |

| 宋真宗景德二年(1427年) | 实行誊录 |

| 明宣宗景德二年(1427年) | 实行南北分卷 |

材料二 (隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公……贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

(1)材料一反映了哪几种选官制度?依据材料并结合所学知识,概括选官标准的变化。

(2)依据以上两则材料,归纳材料二所反映的选官制度的主要特点;并结合所学知识思考,该制度的出现有什么积极意义?

(3)请从中国古代选官制度的演变中,指出古代选官制度所蕴含的积极的价值取向。

材料一 汉廷每诏举“贤良方正、能直言极谏”之士,简称则曰“贤良”……“孝廉”为孝子廉吏之简称,武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下史有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。而更重要的,则在朝廷用人,渐渐走上一个客观的标准,使政府性质确然超出乎王室私关系之上而独立。

——钱穆《国史大纲》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定;把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。考试及格,即为进士及第。进士及第便有做官资格了。又因礼部考试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。这种制度,大体说来,较以前是进步的。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出汉代选官制度及其标准,并概括这一制度产生的影响。

(2)据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端。

(3)据材料二,指出唐代实行的选官制度,并概括其特点。

(4)综合上述材料,谈谈你从中国古代选官制度演变中得到的基本认识。

材料一 唐朝至宋朝宰相入仕途径简表(部分)

| 时期 | 宰相总人数 | 进士出身人数 | 其它出身及入仕途径 | |

| 唐朝 | 武则天 | 73 | 11 | 举荐、行伍、门荫 |

| 唐玄宗 | 34 | 7 | ||

| 唐肃宗 | 16 | 4 | ||

| 五代 | 46 | 24 | 吏职、幕僚、行伍、举荐、门荫等 | |

| 宋朝 | 北宋 | 72 | 63 | 资荫、摄官、特奏名、纳粟、从军、举荐等 |

| 南宋 | 63 | 48 | ||

——摘编自王翠《从贵族到庶民——唐宋宰相家庭出身及其入仕途径的比较研究》

材料二 宋朝严禁“行卷”(考试前,考生把自己的作品呈送给有影响力的高官),考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。

——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

请完成下列要求:

(1)据材料一,概括唐朝至宋朝宰相入仕途径的变化趋势。结合所学知识,分析出现该变化趋势的原因。

(2)据材料二,概括宋朝选拔官员的特点。

(3)据上述材料并结合所学,指出唐宋选官制度体现的原则,并分析其作用。

材料一:唐代考试规则还不太严密,考试前,考生往往把自己的作品呈送给有影响力的高官,称为“投卷”或“行卷”,希望博得赞赏,以便先声夺人,影响考试结果,官员争取公荐、行卷,都不算邪门歪道。宋朝严禁“行卷”“公荐”,对整个考试过程中严加控制。考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。考试程序的严密体现了公平竞争的原则,使科举的功能不仅限于选拔官吏,而是具有了广泛的社会意义。

——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

材料二:康熙帝即位后,朝廷深感八股文考试空疏无用,实于政事无涉,于是在康熙二年(1663年)规定乡、会试停止八股文,改用策、论、表、判。但作为一种考试文体,八股文已沿用了近300年,人们早已习惯了八股取士和应试,因此举遭到了很大阻力。考虑到八股文有利于抑制士人的异端思想、有利于用同一标准客观评卷,在各方面的压力之下,康熙七年又“命乡会试复以八股文取士”,此次八股文仅被停止过两科。

——摘编自刘海峰《中国科举史》

(1)根据材料一,归纳与唐朝相比宋朝科举制逐步完善的表现并分析其社会意义。

(2)根据材料二,概括康熙帝对八股文取士态度的变化的原因。

材料一 唐代考试规则还不太严密,考试前,考生往往把自己的作品呈送给有影响力的高官,称为“投卷”或“行卷”,希望博得赞赏,以便先声夺人,影响考试结果,官员争取公荐、行卷,都不算邪门歪道。宋朝严禁“行卷”“公荐”,对整个考试过程中严加控制。考官在考试前全部进入贡院(专门的考试场地),考试期间不得外出。考官的亲属如果参加考试另行组织,叫“别头试”。为防止考生作弊,进考场要搜身。为防止考官在判卷环节徇私情,考卷要“糊名”,密封考试试卷;还要誊录,考试密封编号之后发送誊录院,由手书在官员监督下抄写副本,将副本送考官评定,防止以字识人。考试程序的严密体现了公平竞争的原则,使科举的功能不仅限于选拔官吏,而是具有了广泛的社会意义。

——摘编自任世江《宋朝的特点及完善科举制》

材料二 康熙帝即位后,朝廷深感八股文考试空疏无用,实于政事无涉,于是在康熙二年(1663年)规定乡、会试停止八文,改用策、论、表、判。但作为一种考试文体,八股文已沿用了近300年,人们早已习惯了八股取士和应试,因此举遭到了很大阻力。考虑到八股文有利于抑制士人的异端思想、有利于用同一标准客观评卷,在各方面的压力之下,康熙七年又“命乡会试复以八股文取士”,此次八股文仅被停止过两科。

——摘编自刘海峰《中国科举史》

(1)根据材料一,归纳与唐朝相比宋朝科举制逐步完善的表现并分析其社会意义。

(2)根据材料二,概括康熙帝对八股文取士态度的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

材料一 高度组织化的官僚队伍是皇帝“家天下”的保证、治天下的臂膀.秦始皇时全国已有40多个郡、1000多个县。西汉时全国设1587个县、6622个乡,官僚总数有130285员。中央集权就像一部大机器,13万官吏就像机器上的13万颗螺丝钉,大机器的总操纵者就是君主。“里”是最基层的组织,所设官吏最小,称胥吏。皇帝就是通过层层官吏实现对全国的控制的。官吏也依赖皇帝授予的权力统治属下及其臣民,并获得地位、荣誉、俸禄和“灰色收入”。西周的“官”以贵族血统世袭,个人财富来自领地。秦以后的官是皇帝的“雇员”,俸禄取自国家税收.官僚制度有严格的职务分工,职权分明,有职则有权,离职则无权,当官成为一种职业。韩非子称之为“主卖官爵,臣卖智力”。秦汉还逐步建立起一整套管理官吏的法律、法规,官僚依法履行职责、执行公务,政务通过文书(文件)的运行来操作。官僚之间是等级关系。秦汉官员以俸禄多少确定等级。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

材料二 科举制在宋代的完备使大批读书人进入官僚队伍,两宋共有134位宰相,其中有123人出身科举.宋朝涌现出一大批学者型官员,形成文官政治,即文官在政事活动中起决定作用.宋太祖留下祖训:“与士大夫共治天下”“不杀士大夫及言事者”。包拯两次带头组织台谏官集体谏诤,阻止提拔才能平庸的外戚,宋仁宗最终取消了原来的任命。尽管在制度和理论上,皇帝有最高统治权,但君臣“共定国是”已经成为双方认可的原则。

——摘编自任世江《高中历史必修课程专题解析》

(1)根据材料一,概括秦汉时期官僚政治的特点。

(2)根据材料二,分析宋代文官政治形成的影响

材料一 (隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公……

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料二 (科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

材料三 贫若子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料四 邑聚千数百童生,擢十数人为生员;省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数人为进士;复于百数进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。然内政外交,治兵理财,无一能举者,则以科举之试以诗文楷法取士,学非所用、用非所学故也。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

材料五 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部……等,也都需要懂得相关专业的干员。显然,科举制无法培养、选拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)据材料一,归纳科举制的主要特点。

(2)据材料二、三并结合所学知识,归纳科举制的积极影响。

(3)据材料四,概括梁启超对科举选才的基本看法。分析梁启超上述议论的目的。

(4)在近代,科举制“西国莫不慕之”,而在中国却难逃被废除的命运。综合上述材料并结合所学知识加以评述。

8 . 英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”阅读下列材料,回答问题。

材料一 宋代已出现装载数量数十万石的大海船,瓷器、丝绸与东南亚直至欧洲都有交易。据考证:近海有2000—3000艘沉船,以宋元时期居多。

宋代是一个科举制度进一步完善的朝代,其中一个重要表现就是商人中“有奇才异行者”可以参加科举考试。

北宋都城开封商业区“市”和居民区“坊”已没有界限,到北宋中期,开封的街市变迁完成了从坊外店肆到坊墙开门侵街店肆再到夹街店肆的演变过程,市内到处设有晓市、鬼市、晚市和夜市,全城店铺林立。

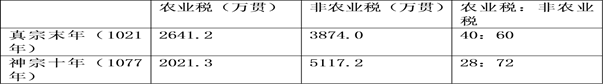

材料二 北宋赋税结构

材料三 儒学在宋代理学思潮中发展到了极致,……国家被视为一个大家庭,君主同父亲一样享有至高无上的权威,但像孟子所强调的,他必须具有完美的道德。

材料四 在当时文人看来,“这种文学形式”是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺……苏轼……作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感更深刻体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——骆玉明《中国文学史》

材料五 科举制度被外国人称为“中国第五大发明”,宋太宗时在科举考试中开始使用糊名法。(糊名法在当今中国各类考试中仍普遍使用。)明清时八股文是一种简单且良好的文章格式,采用这种方式来写文章,思维缜密,格式严整;但它一意代圣贤立言,远离现实。科举制度在1905年废止。在科举的存废和利弊上,不同学者观点不一。

①愚以为八股之害,甚于焚书

——顾炎武

②科举虽然不好,但是没有科举,那个时代更坏!

——《疯狂的科举》潘剑冰

③就耳目所睹记,语言文章之工,合于逻辑者,无有逾于八股文者也

——钱基博

请回答:

(1)根据材料一、二所提供的信息,概括宋代商业上出现的新气象。

(2)写出宋代理学的两位代表人物。依据材料三并结合所学知识,分析宋代理学家的政治理想。

(3)据材料四,概括宋代主流文学表达形式的特点,并分析该文学形式“兴旺”的主要原因。

(4)充分利用材料提供的信息,若请你评价对科举制度,你会更注重材料五中的哪种主张?并说出理由(只列观点,不说理由不得分)。

材料一 《秦律》规定偷窃别人桑叶,价值不到一钱,要罚三十天劳役。刑罚主要分三类:一是死刑,通常有弃市、枭首、腰斩、车裂、磔。二是肉刑,有黥、劓、刖、宫和笞。三是徒刑,一年至五年。另外,有野蛮的连坐法和族刑。

《唐律》有造意(主谋)从重、随从减轻、犯罪者自首可酌情减免、区分故意和过失,以及累犯加重等规定。死刑分绞、斩两等。允许除十恶以外的其他罪以钱赎罪。还对老、幼、废疾和妇女在一定条件下减免刑罚。

——摘自陈光中《我国古代刑法的演变》

(1)归纳《秦律》和《唐律》的各自特点及其对政治走向产生的影响。

材料二 隋及初唐时重新建立起大一统的帝国并且使之更为完善,接下来100年间的和平与繁荣使唐时国力大大超过了汉朝,同时制度和文化也取得了突破性进展,而这一进展反过来又推动了国家的全面发展。

长安城中云集了各国的商人和使节,他们也把各种宗教带到了中国。……如朝鲜半岛各国几百年间均受到唐朝的很大影响。再如锡兰于668年建国后几乎成为一个具体而微的小唐朝。日本在7至8世纪仿照唐代风格建造的一些佛寺至今完好,还能使我们对当时讲求简洁、均衡的建筑风格多少有些认识。

——费正清《中国:传统与变迁》

(2)结合所学知识指出隋唐在政治制度和科技领域取得的“突破性进展”。

(3)依据材料二概括唐朝对世界文明的影响。

10 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。……当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

——阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二曹魏黄初元年,魏文帝采纳吏部尚书陈群的建议“乃立九品官人之法:州郡皆置中正,以定其选;择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下”。

——杜佑《通典》

材料三随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾云:“隋炀帝始置进士之科,当时优试策而已。”科举由应试人于一定时期,投牒自进,按科应试,共同竞争,试后有黜落,中试者举用之,然后为真正考试。……秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

——邓嗣禹《中国科举制度起源考》

请回答:

(1)据材料一、二、三,概括我国古代选官标准的演变。从汉至元时期,我国选官制度不断发展完善,其政治根源是什么?

(2)据材料三和所学知识,概括科举制的特点和政治影响。