材料一 明代科举考试分乡试、会试、殿试三级。考试内容最重要的是四书义、经义,即从四书五经原文中择句命题,敷衍成文。作文时必须根据程朱理学的注疏,模仿古人语气进行发挥,而且要遵循固定的格式。四书义、经义的写作格式日益严格,由一些规定的段落组成,其主体为四段对偶排比文字、八个部分,有“八股”之称。各省乡试中试者为举人,举人可直接赴吏部授官,也可继续参加会试。会试于乡试次年在京师举行,由礼部主持,中试者随即参加由皇帝举行的殿试,重新排定名次,分三甲发榜,统称进士。进士大部分直接授官,二甲三甲中的一部分人经考选再入翰林院学习深造三年,然后授职,称为庶吉士。洪武三十年(1397年)发生“南北榜案”,后来科举会试遂分南、北两榜分别录取。

——摘编自张岂之《中国历史(元明清卷)》

材料二 1903年,袁世凯、张之洞认为科举不废,“国家永远无救时之人才,中国永远不能进于富强”。1905年,清政府废科举后,严复、梁启超等学者对此表达过不同的意见。严复道:“此事乃吾国数千年莫大之举动,言其重要,直无异古者之废封建,开阡陌。造因如此,结果如何,非吾党浅学微识者所敢妄道”。1910年,曾经激烈批判过科举的梁启超在游历欧美,亲眼目睹西方国家借助科举制度改造成的西方文官考试制度的成效之后感叹说:“夫科举非恶制也……我乃惩末流之弊,因噎以废食,其不智抑甚矣,吾故悍然曰:复科举便!

——摘编自陈兴德《理性评价科举推进考试制度建设一兼论科举、八股的联系与区别》等

(1)根据材料一并结合所学知识概括明代科举制度发展的特点,并简析影响明代官员选拔制度的主要因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪初中国社会各界对废除科举制度持不同观点的原因。

材料一 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯文子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然。则华门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书.段灼传》

材料二 《唐摭言)载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾教中矣。”

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)材料一中说的是哪一种选官制度?其主要弊端是什么?

(2)综合材料一、二信息,指出隋唐与魏晋时期相比,选官依据发生的变化?结合所学知识概括科举制影响。

(3)据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。

阅读下列材料,回答问题。

材料一(隋创进士科之后)历代踵行,时加修正,以迄于明清,防闲之法益密,取人之道益公……

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料二(科举制)西国莫不慕之,近代渐设考试以取人才,而为学优则仕之举。今英、法、美均已见端,将来必至推广。

——丁韪良《西学考略》

材料三贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第,否则虽富不荣……因此之故,前清时代,无分冬夏,几于书声遍野,夜静三更,钻研制义。是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

材料四邑聚千数百童生,摧十数人为生员;省聚万数千生员,而拔百数十人为举人;天下聚数千举人,而拔百数人为进士;复于百数进士,而拔数十人入翰林,此其选之精也。然内政外交,治兵理财,无一能举者,则以科举之试以诗文楷法取士,学非所用、用非所学故也。

——梁启超《公车上书请变通科举折》

请回答

(1)据材料一,归纳科举制的主要特点。据材料二、三并结合所学知识,归纳科举制的积极影响。

(2)据材料四,概括梁启超对科举选才的基本看法。分析梁启超上述议论的目的。

材料一 宋太祖赵匡胤于开宝六年(973年)正式确立了“殿试制度”,因而形成了乡试、省试和殿试三级考试制度。宋太宗时又将及第进士分为“三甲”(三等)。为防止权贵操纵科举考试、结党营私,宋代建立和完善了糊名、春录、锁院、隔帘等保密制度,严格勘磨(复查)制度,实行别头试、锁厅试。“宋之科目,有进士,有诸科,有式举。常选之外,又有制科,有童子举,而进士得人为盛。..取才唯进士、诸科最广,名卿钜公,皆由此选。”宋录取的进士人数空前庞大,据张希情研究统计,北宋贡举共开科考试81榜,取正奏名进士35961人(正奏名进士19595人,诸科16366人),特奏名进士、诸科合计16035人,共计51996人。宋代取消了唐代还要通过吏部考核后选优授官的做法,科举得第后即分甲授官,初授官阶比唐代明显提高,而且大多数取得了较高的政治地位,由此形成了宋代的“文官政体”。

——摘编自杨静《科举考试兴亡研究基于科举存废历史的分析》

材料二 1832年英国议会改革,资产阶级获得很大的成功,但是贵族仍然把持着高级职位的任免权,并且在传统“恩赐官制度”下,官员的任用不是以官员个人才能为基础,而是以党派基础、关系、门第等为选拔基础。1868年,格拉斯顿就任内阁首相,他在原来的基础上继续推进文官体制的改革。1870年6 月4日,格拉斯顿颁布了第二个关于文官体制改革的枢密院命令,其规定:(一)通过公开竞争考试录用文官(少数最高级文宫除外......(三)考试合格者,一经培训后按成绩高低分配到相应的部门工作。格拉斯顿颁布的关于文官制度改革的枢密院令确定了文官制度的最重要原则,因此它是英国近代文官制度最终确立的标志。

——摘编自徐愿《英国近代文官制度的建立及其影响》

(1)根据材料一,概括宋代科举考试制度的特点。

(2)根据材料二,指出格拉斯顿确定的文官制度的重要原则,并结合所学知识分析英国文官制度确立的背景。

材料一 在古代封建世袭,天子之子为天子,公之子为公,卿之子为卿,大夫之子为大夫,做官人有一定的血统……。但到秦汉时期便不同了。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。及仲舒对策,推明孔氏,抑黜百家。立学校之官,州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 隋炀帝时增设进士科……经过唐代的发展,考试作为一项重要制度确立起来。这样,士人可以不经荐举,直接报名考试……由官府择优录取,从而纠正了魏晋以来世家大族垄断用人做官大权的状况。

——韦庆远《中国政治制度史》

(1)根材料一表明先秦时期人才选拔的标准是什么?

(2)根据材料一、二,并结合所学,概括指出汉朝实行察举制的原因?

(3)据材料三,概括隋唐时期选官制度的主要特点及积极影响。

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二 一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》

材料三 西汉初年的景帝时期,出生于今安徽的文翁来成都任蜀郡守,他“见蜀地僻陋,有蛮夷风”(《汉书·循吏传》),遂将教育文化事业放在首位……选拔青年人亲自进行教育,并派到长安去学习数年,学成之后用作各级官吏,带动各地的教化……在成都开办学校,校中学子在课堂之外还必须经常到各地有所实践。一段时间之后,效果大显,人才辈出,风气大变。“由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(《汉书·循吏传》)

——摘编自袁庭栋《天府的记忆》

(1)根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。说明该特点到春秋战国时期发生的变化及原因。

(2)材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?

(3)根据材料三,概括指出文翁办教育的特点及其贡献。

(4)综合上述材料,分析西周到西汉教育对社会发展的功能。

材料一 汉武帝元光元年“初令郡国举孝廉各一人”,举后直接授官,充分适应了君子贤人任官以“轨德立化”的思想。自东汉光武帝始,察举实施中“授试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。顺帝阳嘉元年考试经术笺奏,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定;把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。考试及格,即为进士及第。进士及第便有做官资格了。又因礼部考试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。这种制度,大体说来,较以前是进步的。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 唐代朝廷经常派遣监察官员或特使巡行各地,在视察地方政治的同时,监督校核官员课绩。宋代地方监司既管监察,又掌考课。宋代中央监察部门以整肃吏治为己任,也时常过问官员的善恶、能否。宋廷考察地方官吏时并不专一倚重地方监司,而经常是通过监司、御史台各自系统独立检举、相互核查。

——摘编自邓小南《课绩·资格·考察——唐宋文官考核制度侧谈》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出西汉察举制的选官标准,简述东汉察举制的发展表现。

(2)据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端,概括唐代科举制的特点。

(3)据材料三,概括唐宋时期官员考察制度的特点。综合上述材料,归纳古代选官用官制度所蕴含的政治智慧。

材料一 关于苏格拉底被判处死刑的材料

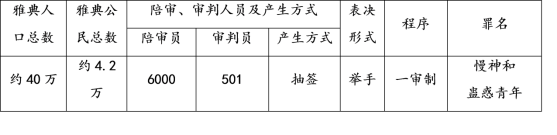

(1)据材料一,古代雅典公职人员的选拔有什么特点?并做简要评价。

材料二 唐代科举考试的主要科目及内容

| 科目 | 初试 | 二试 | 三试 |

| 明经 | 选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》, 每经帖十条 | 口答诸经大义十条 | 答时务策三道 |

| 进士 | 选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条 | 作诗、赋、文各一篇 | 作时务策五道 |

——陈茂同《中国历代选官制度》

(2)据材料二,概括唐代科举制的特点。

(3)对比材料一、二,指出二者在官吏(公职人员)选拔上的异同点。

材料一 汉廷每诏举“贤良方正、能直言极谏”之士,简称则曰“贤良”……“孝廉”为孝子廉吏之简称,武帝元光元年,初令郡国举孝廉各一人,是为汉室令举孝廉之始……此项制度之演进,一面使布衣下史有政治上的出路,可以奖拔人才,鼓舞风气;一面使全国各郡县常得平均参加中央政局,对大一统政府之维系尤为有效。而更重要的,则在朝廷用人,渐渐走上一个客观的标准,使政府性质确然超出乎王室私关系之上而独立。

——钱穆《国史大纲》

材料二 本是想替当时用人定一客观标准……但后来却变成拥护门第,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,所谓“怀牒自列”。既不需要地方长官察举,更不需要中央九品中正评定;把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。考试及格,即为进士及第。进士及第便有做官资格了。又因礼部考试有进士、明经诸科,故此制又称科举制。这种制度,大体说来,较以前是进步的。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出汉代选官制度及其标准,并概括这一制度产生的影响。

(2)据材料二,指出“拥护门第”的选官制度及其弊端。

(3)据材料二,指出唐代实行的选官制度,并概括其特点。

(4)综合上述材料,谈谈你从中国古代选官制度演变中得到的基本认识。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤。直到汉武帝,这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,凭其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。

——钱穆《中国传统政治》

材料二 魏晋时代的九品中正制,乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)选举权也集中到中央。代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

——樊树志《国史概要》

材料四 科举之善良,在能破明党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

请回答:

(1)材料一中所说的“直至汉武帝,这一趋势达到正式的法制化”,实际上指的是什么制度?结合所学知识指出西汉挑选“全国优秀青年”的标准是什么?

(2)据材料二分析九品中正制实行的原因,并指出九品中正制选拔官吏的方式。

(3)据材料三概括科举制的特点。据材料四并结合所学知识,概括该选官制度的历史进步性。

(4)综合上述材料,从选官方式和标准两个方面概括中国古代选官制度的趋势。