名校

1 . 孙中山说:“在中国君主时代,有专管弹劾的官,像唐朝的谏议大夫和清朝的御史之类,就是遇到了君主有过,也可冒死直谏。”他认为古代中国的监察谏议制度

| A.削弱了皇权 |

| B.利于谏正皇帝的过失 |

| C.杜绝了腐败 |

| D.不利于加强中央集权 |

您最近一年使用:0次

2020-10-11更新

|

227次组卷

|

8卷引用:山东省寿光市第一中学2017-2018学年高一12月月考历史试题

名校

2 . 汉代以秩六百石刺史监察二千石郡守;唐代以八品监察御史巡按郡县、察六部(县令从七品,六部尚书正三品);明代十三道监察御史仅为七品。以上材料表明

| A.君主专制制度的日趋完善 |

| B.古代监察有“以小驭大”的特征 |

| C.古代监察体系日趋制度化 |

| D.古代监察制度促进了吏治的发展 |

您最近一年使用:0次

2020-10-01更新

|

188次组卷

|

9卷引用:2017届山东省莱芜市一中高三上期第一次月考(10月)历史试卷

2017届山东省莱芜市一中高三上期第一次月考(10月)历史试卷山东省淄博第七中学2017-2018学年高二下学期第一次月考历史试题河南省林州市第一中学2017-2018学年高一(普通班)10月调研历史试题江西省樟树中学2017-2018学年高一上学期第一次月考历史试题湖北省恩施州巴东县第一高级中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题湖北省宜昌市第一中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题1湖北省宜昌市第一中学2017-2018学年高一上学期期中考试历史试题2湖北省荆州开发区滩桥高级中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题新疆乌鲁木齐市兵团第十二师高级中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题

名校

3 . 唐代大理寺是中央最高审判机关,刑部是中央司法行政机关,御史台是中央监察机关。凡“国之大狱”,即皇帝交办的重大案件或疑难案件,由以上三个机关各派官员进行会审,称为“三司推事”。对这一设计理解正确的是

| A.反映司法分权的趋势 |

| B.实现了司法的公平公正 |

| C.体现司法制度的完善 |

| D.有利于君主对司法干预 |

您最近一年使用:0次

2020-09-26更新

|

101次组卷

|

8卷引用:山东省泰安市肥城市泰西中学2019年高三上学期第一次月考历史试题

名校

4 . 阅读下列材料,回答问题。

(1)根据材料一,概括指出宋、明两代地方行政和监察制度的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期边疆治理的主要特点及积极作用。

材料一 宋代和明代地方行政和监察制度比较表

| 宋代 | 明代 | |

| 地方行政 | 每略设四监司,分掌财政、军政、刑法及仓谷;各州加设通判,知州发出的政令须由通判副署;通判可直接向中央报告地方吏治的得失 | 各省设三司,分掌行政、军事及司法,互不统属,直隶中央;分封子孙为王,以镇守地方,屏藩皇室 |

| 监察制度 | 设独立的谏院和御史台,监察百官,以监督宰相为要务 | 中央设都察院,监察百官;置十三道监察御史,巡视地方 |

材料二 中国治边思想大体形成于秦汉,发展并延续至清代。清廷中持中国“居天下之中”的看法相当普遍。康熙帝说,“我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较之长城,更为坚固”。乾隆帝说:“夫开边黩武,朕所不为;而祖宗所有疆域,不敢少亏尺寸。”随着沙俄等对中国边疆的觊觎,清代不仅通过设置东北三将军、伊犁将军等在陆路屯重兵于边疆,在海疆亦设立全面的防御体系,定期巡边。边疆将军管理所辖区的边防、屯田、贸易和征税诸事务。清廷还对边疆各族采取盟旗、伯克和土司等管理制度,“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,强调其地方行政由本民族人士负责,并长期严禁其他民族人口流入边疆。

——据马大正《中国边疆经略史》

(1)根据材料一,概括指出宋、明两代地方行政和监察制度的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清朝前期边疆治理的主要特点及积极作用。

您最近一年使用:0次

2020-09-23更新

|

439次组卷

|

11卷引用:山东省济南市山东师大附中2019年高三上学期第三次月考历史试题

山东省济南市山东师大附中2019年高三上学期第三次月考历史试题山东省济南市山东师大附中2021届高三上学期开学考试历史试题甘肃省平凉市庄浪县第一中学2021届高三上学期第一次月考历史试题河南省郑州市桃园中学2020-2021学年高一上学期第二次月考历史试题重庆市云阳县双江中学2021-2022学年高一上学期第二次月考历史试题重庆市璧山中学2021-2022学年高一12月月考历史试题吉林省白山市抚松县第一中学2021-2022学年高二下学期第一次月考(平行班)历史试题2021-2022学年高三历史一轮复习课时专项训练(人教版必修一)-第4课明清君主专制的加强2022届高三历史一轮复习试题(中国史部分)-课时练04明清君主专制制度的加强第9课两宋的政治和军事图册-高中历史图册纲要上册综合训练专题四明清中国版图的奠定与面临的挑战C卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习

名校

5 . 汉武帝时增设十三州刺史。刺史“以六条问事”,一条为监察地方豪强,其余五条针对高级地方官员及其家属的不法行为,刺史不得超越“六条”之外问事。汉武帝这一举措

| A.使刺史成为地方最高长官 | B.意在防止官员们滥用权力 |

| C.杜绝了地方官员腐败行为 | D.使行政权监察权开始分离 |

您最近一年使用:0次

2020-09-08更新

|

495次组卷

|

9卷引用:山东省济南市章丘第一中学2021届高三10月月考历史试题

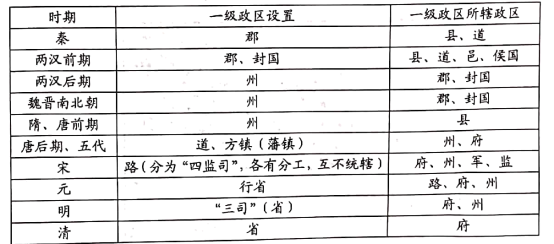

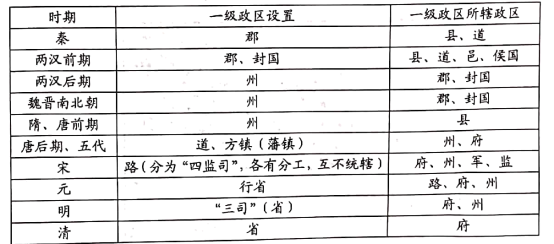

6 . 古代中国政区演变的历史,即是一部政治史。阅读材料,回答问题。

结合古代中国“政区设置”的变化,说明政区演变的历史是一部“政治史”。

材料 中国历代政区设置的演变

——据赵聚军《中国行政区划改革的理论研究》

结合古代中国“政区设置”的变化,说明政区演变的历史是一部“政治史”。

您最近一年使用:0次

名校

7 . 西周铜器铭文中有“应监”、“艾监”等称呼。在西周王朝的政治体制中,监是由王朝中央派出,负责监督地方的特殊官员。下列官职(或机构)的职能与西周的“监”最为接近的是

| A.汉武帝时的刺史 | B.唐代的门下省 |

| C.宋代的三司使 | D.明朝的内阁 |

您最近一年使用:0次

2020-08-18更新

|

41次组卷

|

5卷引用:山东省烟台市中英文学校2021届高三上学期第一次月考历史试题

名校

8 . 宋代著名清官包拯先后任御史、枢密副使等官职,常常发挥谏官的作用。宋仁宗有一项任命,他认为不合适,反反复复进谏,距离很近,喷了宋仁宗一脸的唾沫星,宋仁宗不但没有发脾气,反而接纳了他的意见,收回成命。这最能说明:

| A.古代谏官制度的施行取决于皇帝 | B.古代的监察体制对权力的监督起到了一定作用 |

| C.包拯性格强势,宋仁宗性格懦弱 | D.监察体制是维护专制制度的工具 |

您最近一年使用:0次

2020-08-10更新

|

84次组卷

|

20卷引用:2013届山东省沂南一中高三第二次质量检测历史试卷

2013届山东省沂南一中高三第二次质量检测历史试卷2013-2014学年山东省济宁市嘉祥一中高二12月质检历史试卷2014届安徽省涡阳四中高三上学期第二次月考历史试卷黑龙江省鹤岗市第一中学2019-2020学年高一第一次月考历史试题江西省宜春市宜丰县二中2019-2020学年高一上学期第一次月考历史试题河北省衡水市冀州中学2019-2010学年高一上学期第三次月考历史(文)试题四川省南充市阆中中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题四川省南充市阆中中学2020-2021学年高一(仁智班)上学期期中考试历史试题四川省绵阳南山中学2020-2021年高一12月月考历史试题山东省济宁市泗水县2012-2013学年高二下学期期中考试历史试题河北省秦皇岛市实验中学2014-2015学年高一上学期第二次阶段考试历史试题山西省吕梁学院附属高级中学2014-2015学年高二下学期第三次月考历史试题2013届黑龙江大庆第三十五中学高三上期期末考试历史卷2013届江西省吉安一中高三下学期第一次模拟考试历史试卷四川省南充市阆中中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题四川省泸州市泸县第一中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题重庆市巴蜀中学2015-2016学年高一上学期期末考试历史试题浙江省绿谷高中联盟2021-2022学年高二上学期期中联考历史试题黑龙江省哈尔滨市宾县第二中学2021-2022学年高二下学期开学考试历史试题湖南省永州市祁阳县第四中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

9 . 汉代专门设置刺史监督地方官员,宋代设置通判监督州郡长官。这些措施

| A.加强了中央集权 | B.强化了君主专制 |

| C.开创了监察制度 | D.导致了地方割据 |

您最近一年使用:0次

2020-07-21更新

|

218次组卷

|

7卷引用:山东省枣庄市第三中学2020-2021学年高二10月月考历史试题

10 . “宋之立国,元气在台谏。朝廷有大政事,台谏可以否决;君主有过失,台谏可加制止;百官犯错误,台谏可以给予批评弹劾。”这项制度

| A.强化了官员参政议政职能 | B.体现了权力的相对制约 |

| C.导致了宰相权力日益下降 | D.制约了皇帝最终决策权 |

您最近一年使用:0次

2020-07-02更新

|

752次组卷

|

10卷引用:山东省滨州市2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题

山东省滨州市2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题山东省实验中学2020届高三6月模拟考试历史试题山东省实验中学2020届高三下学期打靶模拟考试历史试题黑龙江省牡丹江市第一高级中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题黑龙江省哈尔滨市黑龙江省实验中学2021届高三11月阶段测试历史试题山东省济宁市汶上圣泽中学2023届高三上学期第一次月考历史试题学易精品同步课程-统编版新教材中外历史纲要上-第9课两宋的政治和军事(练习)云南省文山州砚山县第三高级中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题宁夏吴忠市青铜峡市高级中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题两宋的政治和军事 (名题荟萃)-2023届高三统编版历史一轮复习