| A.加重了屯田卒的负担 | B.有利于匈奴吸收中原文化 |

| C.有利于吸收国内流民 | D.有利于汉王朝的发展巩固 |

| 朝代 | 西汉初期 | 唐朝中叶 | 唐朝末年 |

| 表现 | 七国之乱 | 安史之乱 | 藩镇割据 |

| 原因 | 分封诸侯 | 节度使权力过重 | 内轻外重 |

| 影响 | 汉武帝巩固发展大一统局面 | 后患无穷,由盛转衰 | 唐朝灭亡,五代十国开始 |

| 教训 | |||

| A.国家是否统一往往决定于皇帝的素质 | B.中央与地方是一种对立关系 |

| C.地方割据不单单出现在王朝末年 | D.必须削弱地方政权的力量,强化中央集权 |

材料 下面是秦汉时期出现较多的词汇:

秦半两钱;蒙恬;汉承秦制;郡县制;西域都护;盐铁官营;张骞;凿空;刺史;编户齐民;田庄;五铢钱;大秦王安敦;霍去病;甘英;文景之治;“推恩令”;丝绸之路。

请从材料中提取三个关联密切的词语,提炼一个主题,展开论述。(要求:主题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰。)

材料一 汉文帝及其子景帝在位期间,坚持“无为而治”。汉文帝曾经减免田租,景帝则将田租由十五税一减至三十税一,并立为定制。汉文帝一度将“算赋”(人头税)由120钱减为40钱,景帝则将男子为国家服徭役的年龄由17岁推至20岁。文帝、景帝自奉节俭,屡次下令禁止郡国贡献奇珍异物。汉文帝废除了秦朝的连坐制,将几种残害肢体的肉刑改以笞刑代替,景帝又减少了笞刑数目。在边境地区,汉文帝与匈奴继续实行“和亲”。

——摘编自张帆《中国古代简史》等

材料二 汉定百年之间,亲属益疏,诸侯或骄奢,快邪臣计谋为淫乱,大者叛逆,小者不轨于法,以危其命,殒身亡国。天子(汉武帝)观于上古,然后加惠,使诸侯得推恩分子弟国邑,故齐分为七,赵分为六,梁分为五,淮南分三,及天子支庶子为王,王子支庶为侯,百有余焉。吴楚时,前后诸侯或以适削地,是以燕、代无北边郡,吴、淮南、长沙无南边郡,齐、赵、梁、楚支郡名山陂海咸纳于汉。诸侯稍微,大国不过十余城,小侯不过数十里,上足以奉贡职,下足以供养祭祀,以蕃辅京师。而汉郡八九十,形错诸侯间,犬牙相临,秉其院塞(险要之地)地利,强本干,弱枝叶之势,尊卑明而万事各得其所矣。

——司马迁《史记.汉兴以来诸侯王年表》

材料三 下表内容为中国古代史上几个时期的政治状况

| 时期 | 政治状况 |

| 秦末 | 秦始皇大兴土木,漠视民生,迷信严刑峻法;农民起义频发;六国旧贵族趁机起兵复国,天下大乱。 |

| 东汉后期 | 外戚宦官交替专权,相互争斗;正直的士大夫抵制外戚宦官专权,出现“党锢之祸”;张角等发动黄巾起义;军阀割据,社会动荡不安。 |

| 西晋后期 | 晋惠帝缺乏理政能力,八位宗室藩王卷入宫廷政变,导致“八王之乱”;天灾频发,流民和内迁诸民族的起义此起彼伏。 |

| 唐末五代十国 | 宦官专权和朋党之争加剧;藩镇割据,政局不稳,内乱频作;农民起义军横扫大半个中国。北方民族南下,政权更选频繁;昏庸、残暴之主比比皆是。 |

——据张帆《中国古代简史》等整理

(1)根据材料一并结合所学知识,简析“文景之治”形成的原因。

(2)概括材料二中汉武帝初期所面临的政治问题和解决方法,并结合所学知识,补充两条汉武帝解决上述问题的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,从上表中任选一个时期,写出该时期,并简要说明造成其政局动荡的原因。

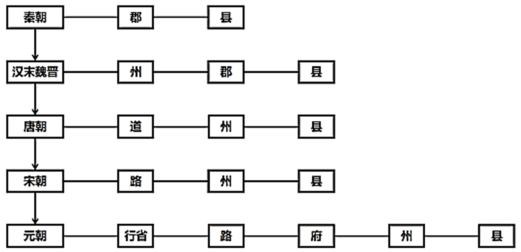

材料一 古代地方行政层级管理的变化(中央集权)示意图:

材料二 这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区划分和地方政府废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革损益,而无根本性质的变动。

——周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出地方层级管理的“变”与“不变”具体表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析地方层级管理变化的特点及趋势。

| A.道家学说被彻底摒弃 | B.国力强盛和经济文化繁荣 |

| C.诸侯王公然对抗中央 | D.加强中央集权的现实需要 |

材料 就制度而言,朝代与朝代之间永远是“继承”大于“断裂”的,制度自身自有其惯性。隐藏在制度的延续性下面的,是各个朝代所面临的一些共性问题,如官僚的选任,新中国成立之初通常会“急于选拔人才”;四十年之后则难免“员多位少”、一位难求;再和平发展四十年,家族背景在官员升迁中的权重必定会大大提高。又比如皇帝周边势力(后妃、外戚、宦官等)的处置问题,士大夫与皇帝的关系问题,官员管理中的效率与公平问题,中央对地方的有效治理问题,兵权的收放与边防的关系问题等。这些共性问题才是帝国治理的真正难题,也是“理乱兴衰”的深层原因。

——摘编自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

根据材料并结合中国古代史的相关知识,围绕“中国古代政治制度的变化”提炼出一个观点,并加以论述。(要求:立论正确,史论结合;表述成文,叙述完整;逻辑严密,条理清晰)

| A.依靠血缘宗法关系维系 | B.秦汉时转化为政治实践 |

| C.摆脱了等级制度的束缚 | D.提高了中央的行政效率 |

| A.集权政治的发展与稳固 | B.宗法观念的日益淡化 |

| C.王国势力威胁中央统治 | D.儒学主流地位的确立 |

| A.实施层层分封,加强了地方统治 | B.实行郡国并行制,加强了中央集权 |

| C.实施重农抑商,打击了工商业者 | D.实行“推恩令”,削弱了地方势力 |