材料一 下面是某历史兴趣小组开展研究性学习搜集的三则材料

——摘编自彭雨新《中国封建社会经济史》1981年

材料二 当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有信息革命、金融革命、商业革命……

材料三 宋王朝建国的特殊性,使宋太祖为了避免五代以来的教训进行了比较大的官制改革,尤其是制约机制的设计相当完备。设官分职,达到了相互维系、相互牵制的功能,有利于中央对地方的控制,强化了中央集权。

——摘编自王志立《北宋官僚制约机制产生的背景》

(1)根据材料一,指出该研究性学习小组的课题。进行该课题研究时应优先选择哪则材料?分别就材料中的三则史料说明理由。

(2)依据材料二并结合史实指出宋代在信息革命、金融革命、商业革命“方面的具体表现。

(3)根据材料三并结合所学,指出宋加强中央集权的主要措施。

材料一 论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是适于时代,追于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。

材料二 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

材料三 民国成立后的二十年是一段令人愁丧的开始……中国的首要问题仍是新旧之间不能衔接……根据过去的经验,坐在龙椅上的人物虽以道德号召,要不是以出卖旁人为习惯的老手,即是一个被人愚弄终身的小儿……要不是有了这些原因,1911年的革命不可能如是侥幸成功。……军阀割据在这段时期内成为普遍现象。旧体制既已拆卸,新的尚未产生,只有私人军事力量可以在青黄不接之际维持短期团结。……如果军阀在历史上有任何贡献的话,那是在八十年外强侵略之后他们更增加了内部压力,于是强迫着中国的青年自行着手寻觅着一套救国方式。

——以上均摘自黄仁宇《中国大历史》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?

(2)用明清相关史实说明材料二中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(3)材料三中旧体制“已拆卸”是指什么?“不能衔接”的新制度是指什么?新旧体制不能衔接导致中国当时出现了什么社会现象?

(4)综合上述材料,归纳中国历史上政治制度发展所反映的历史趋势。

材料一 “三代以下称治者三,文景之治,再传而止;贞观之治,及于而乱;宋自建隆息五季之凶危,登民于衽席。迨熙宁而后,法以斁,民以不康。”(王夫之《宋论·太祖十五》)且不论王夫之对神宗时期的微词,若就总体而言。将北宋前中期与西汉文景之治、唐代贞观之治相媲美,并非完全言过其实。清代学者戴震说:“宋以来,孔孟之书尽美其解,儒者杂袭老释之言以解之。”

——摘编自陈振著(中国断代史系列:宋史》

材料二 晚明的学士很欢喜干政,不过太无常识,所言论的与实际政治相隔太远。流寇遍地,有人主剿,有人主抚,一讲到方法上便目之为支离了。所以是一无实际。明末的士风这样,所以为清初学者的晚明遗老都有一种觉语。顾亭林便是其中之一个,他说:“今之君子……聚宾客门人之学者数十百人,‘譬诸草木,区以别矣’,而一皆与之言心言性。舍多学而识,以求一贯之方;置四海之困穷不言,而终日讲‘危微精一’之说……我弗敢知也。”

——摘编自王桐龄著《中国史》(下卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“若就总体而言,将北宋前中期与西汉文景之治、唐代贞观之治相媲美,并非完全言过其实”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括顾亭林的观点,并简析其提出该观点的原因。

材料 两千年间,行政区划的置废分合过程是不断发生的,不但无年不有,几至无月不有。不过同时设置许多政区的现象不多,而一次性并省大量政区的情况却是常有之事。一般情况下,新政区的设置多是随着经济的稳步增长、人口的逐渐增加而从容进行的。在短时间内,有大量政区同时建立,如秦始皇三十三年,在今宁夏一带的黄河一线,一次就设置四十四县;汉武帝元鼎六年起,“连兵三岁,诛羌,灭南越,番禺(今广州)以西至蜀南者置初郡十七”。又如汉高祖刘邦建立汉朝以后,六年之间封侯143人,意味着设置143个侯国,这些侯国少数以一个整县置,大部分是从秦代旧县划出部分地而设立。这说明汉初短短几年之内,就至少增加100多个县级政区的建置;再如隋后期原有郡190个,隋末天下大乱,群雄竞逐,李唐为了壮大势力,招降纳叛,凡是表示归附者,都给予州刺史的名号,因而大量“权置州郡”,一时间,州数膨胀到五六百之多。但是出于一时的政治需要者,往往不能持久,西汉初年所封列侯,到中期已所剩无几,汉武帝元鼎五年一次就免侯削爵106人,意味着撤销106个侯国的建置。

——摘编自周振鹤著《中国地方行政制度史》

(1)根据材料,说明影响中国古代行政区划置废分合的主要因素。

(2)根据材料并结合所学知识,简述汉武帝元鼎五年大量免侯削爵的原因。

材料一 封商纣子禄父殷之余民……封诸侯,班赐宗彝,作分殷之器物。武王追思先圣王,乃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚夫为首封。

——司马迁《史记》

材料二 上(唐太宗)谓房玄龄、萧瑀曰:“隋文何等主?”对曰:“克已复礼,勤劳思政,……虽非性体仁明,亦励精之主也。”上曰:“公得其一,未知其二。此人性至察而心不明。……至察则多疑于物。自以欺孤寡得之,谓群下不可信任,事皆自决,虽劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知上意,亦复不敢直言,宰相已下,承受而已。朕意不然。以天下之广,岂可独断一人之虑?……”因令有司:“诏敕不便于时,即宜执奏,不得顺旨施行。”

——刘昫《旧唐书•本纪第三•太宗下》

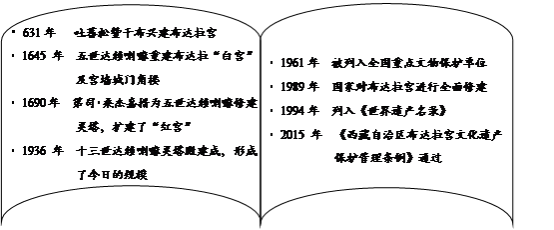

材料三 布达拉宫大事记

(1)概括材料一中武王“分封”对象的特点。结合所学,指出“分封”在当时的现实意义。

(2)根据材料二,概括唐太宗对隋文帝“治国”的评价。结合所学,从优化决策的角度指出唐初统治者实行的相关制度及其合理性。

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①概述布达拉宫经五世达赖喇嘛重建后形成的建筑特色。“重建白宫”得到了当时中央政府的大力支持,从“国家治理”的角度扼要说明这一事件的政治意义。②指出布达拉宫作为世界文化遗产的历史价值。依据材料三概述新中国保护和修缮布达拉宫的原因。

材料一 唐朝推行较为开明的治边政策。唐王朝确立了羁縻府州制度,以各边疆民族部落的分布范围作为羁縻府、州行政区划的基础,并在众多的羁縻府州基础上设立都护府,由都护府直接管理,再统于唐王朝中央政府。为了维护辽阔边疆地区的安定,唐王朝确立了军镇屯戍制度。军、城、镇等皆有使职专领,都有兵力配备,并可随时调派边疆民族军队作为补充。唐王朝为了巩固自己的统治,对边疆民族总体上讲是以怀柔、招抚为主,采取和亲和册封政策,以改善或加强与边疆民族的关系。为了巩固对边疆的统治,唐王朝也采取了积极开发的政策,其主要内容是发展屯田、开辟互市贸易等。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二1941年国民党五届八中全会通过了《边疆施政纲要》,提出了边疆治理和边疆开发的方略。不论是理论还是实践,国民党政府在边疆治理上都不注重族际治理,而是采取区域治理的方式,从而逐步构建起一个区域主义取向的边疆治理架构,取代了长期存在的族际主义取向的边疆治理架构。但是,国民党政府在边疆治理方面没有什么大的建树。

——摘编自周平《我国的边疆治理研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝治边政策的特点并分析其原因。

(2)根据材料二和所学知识,指出国民党政府边疆治理的不足,并分别说明原因。

材料一 北宋之初,宋太祖鉴于晚唐、五代十国时期的教训,认识到了藩镇割据的危害性,对节度使“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”,逐步收回了节度使的权力,由中央直接统辖州、府、军、监。这样,宋初的政府层级体制实际上又变成了州县二级制。但由于州、府、军、监数量过多,中央政府管理幅度太大,需要对管理层次进行调整,于是又在州、府之上增设转运使、提点刑狱使、安抚使和提举常平使,这些“使”的管辖区域也称为“路”。当然,宋朝设立的“路”并不是一级行政区,而是中央在地方的派出机构。各路官员均由皇帝直接任命,对皇帝负责,彼此互不统属。各种“使”只是在财政、刑罚、监察、仓储等方面分别履行某种单一职能,其所管辖的“路”在区域划分上也并非彼此一致。故宋代的路只是介于行政区域、监察区域之间的一种安排,而不能作为一级完整的实体政府切实地控制一个地方。从权力分配来讲,可以把宋代的这种“条块结合”的政府层级体制称为二级半制或虚三级制。

——摘编自《地方政府层级改革研究》

材料二 美国州宪法一般规定,州行政部门由州长、副州长、州务卿、州大法官及其他官员组成,州长为州政府首脑。各州对州长参选和任职资格要求大不相同,但一般来说都要具备选民资格、为美国公民、30岁以上及在本州居住五年以上等条件。州长任期一般为2至4年,大约一半的州对州长强加了两届任期的限制,弗吉尼亚州、肯塔基州、密西西比州三州则规定州长只任一届。尽管存在对权力集中的忧虑,美国现代化的趋势还是增强了州长的权威。作为州执法部门的首席官员,州长为保证“法律的忠实执行”,一般拥有任命政府高级官员、制定财政预算、发布行政命令、提出立法建议和否决州议会通过的法案等权力。州长职位提供了“天字第一号讲坛”,从而允许了州长在政策问题上发挥领导作用,甚至可作为通往总统宝座的铺路石。因此,州长选举往往更吸引全国人民的注意。

——摘编自《英美地方政府治理比较研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代地方管理的措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中国北宋与近代美国在地方行政管理方面的差异,并分析形成这种差异的原因。

| A.冗官冗费的问题突出 | B.积弱的表现和原因 |

| C.王安石变法成就显著 | D.儒学出现复兴潮流 |

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年,兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括隋以前中国行政区划制度的演变。

(2)据材料二概括指出隋文帝行政区划制度改革的原因及措施和作用。

(3)依据材料并结合所学知识,评述唐、宋、元时期中央政权对地方的治理措施。并总结从唐朝至元朝中央与地方权力关系的规律和发展趋势。

材料一

唐玄宗在位时期,由手均田制瓦解,建立于其悬上的府兵制亦随之瓦解,开始实行募兵制,募兵制的恶性发展形成了藩镇。为防止周边各族的进犯,大量扩充防成军镇,设节度使,赋予军事统领、财政支配及监察管内州县的权力。安史之乱爆发后,为了抵御叛军进攻,军镇制度扩展到全国。安史之乱平息后,河北地区仍由安史旧部统领,并且出现了割据自雄的局面;同时,为抗击安史叛乱,中原地区亦相继置镇,战后不仅未能去,反而作为与河朔抗衡的武装力量而长期存在;战争期间,吐蕃、党项乘虚而入,战乱甫平,唐廷调集大批兵力守西北,遂成重镇,后南诏勃兴,西南边隆亦为军事要区。以上三处都是重兵集结之地,唯东南诸道,战时虽亦设镇,但因无重大军事需要,养兵不多,故成为唐王朝的财源之地。

——摘编自张国刚《唐代藩镇研究》

材料二

清代在内地十八省以外的地区实行军府制度,这样的边境治理制度在清朝中前期颇为有效。黑龙江将军、吉林将军和盛京将军掌管大清龙兴之地;伊犁将军管辖新疆;乌里雅苏台将管辖外蒙古及唐努乌梁海。1762年(乾隆二十七年),清政府设置伊犁将军,全各级大臣都受伊犁将军辖,其主要职责是:统辖天山南北各地驻防官兵,兼管全疆行政事务,考察官吏,定其升迁,屯田置牧,组织生产,核征赋税,巡边守土,办理王公入觐及藩属事务。伊犁将军是天山南北最高的军事行政长官,由满族亲贵或蒙古重臣出任。伊犁将军的设置,使中国的北部防线最后形成横贯东西的完整体系。

——据管守新《清代新疆军府制度研究概述》等文章改编

(1)根据材料一,概括唐代藩镇林立格局形成的原因。

(2)根据两则材料,比较唐代藩镇制度与清代军府制度的异同点。