材料一 天子骄于佚乐而用不知节……宠幸杨贵妃,不理朝政,又重用宦官高力士……朝政交给“口蜜腹剑”的李林甫,提拔奸恶的杨国忠为相。

材料二 节度使割据一方,“既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋”,极具独立性。当时全国军队五十七万余,而镇兵竟达四十九万人,占全国兵员总数的85%以上。其中猛将精兵又主要集中在东北与西北边境。仅安禄山所领兵力,就达十五万人之多。中央政府与地方军镇之间的力量对比失去了平衡。

结合材料分析安史之乱爆发的原因。

材料一 宋初在府州之上增加路作为地方最高行政机构,在各路设转运使司主管财赋与漕运钱谷,设提点刑狱使司负责刑狱及保甲、军器、河渠等事务,设提举常平司掌管主管民政庶务救灾赈恤,设置安抚使司负责军事。路一级各司互不统属,各自对中央机构负责。太祖乾德元年(963年),实行以文臣知州事制度,州的行政长官称知州,并在州府设置通判制约知州。州官的任用实行避亲避籍制度,由中央委派文职京官出任,三年为一任期。乾德三年(965年),宋太祖派遣各路转运使把本路各州的税粮、金帛等如数上交中央财政。同年,宋太祖采取措施解除藩镇军权,把地方精兵集中到京师充当禁军。宋代地方制度建设,削弱了地方行政长官的权力,有利于对地方政府的监管,是中国古代地方行政体制的重大制度创新,对后世产生了重大影响。

——摘编自屈超立《宋代地方政府权力制衡机制研究》

材料二 元朝时大部分行省的辖区包括今天的二到三个省,远远超过以前王朝的一级地方行政区。这种情况适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现,做到上下结合、浑然一体。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝分割地方权力的制度明显有异。这种情况很大程度上渊源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。行省官员中仅有主要长官能掌握军权,而这类职务通常不授予汉人,因此地方权重之弊可以通过民族防范、民族控制得到部分弥补。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代地方管理制度的特点,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析行省制度形成的积极影响。

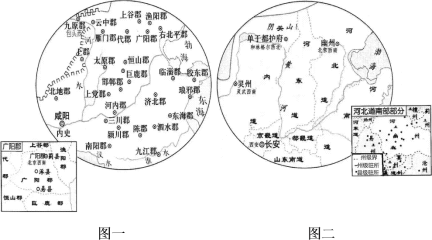

材料一

材料二 自五代至北宋统治者选择在无险可守的开封建都其原因虽不止一端。但最重要的一点就是开封具有“八荒争凑万国成通,的地理特点其地理位置接近东南富庶之地。北宋的陆路交通网络以东京开封府为中心向四方辐射并到达全国各地。开封居于黄河与淮河之间建立起了密集的南北水运交通网。以开封为中心的滑运诸渠既是官方财货赋税的运输航道亦是中外商旅来往之路。开封商业和手工业十分发达行业门类多达二十多种满足广大消费者的日常需求。作为都城开封的劣势也与河道水系不无关系。北宋后期黄河频繁决口泞河淤塞运输能力大大降低。

——摘编自南北运河见证东京城百年兴衰》等

(1)阅读材料一分别指出图一和图二所反映的历史时期并从地方行政制度的角度进行说明。

(2)阅读材料二结合所学论述北宋建都开封的利弊。

材料 宋朝初年军事制度明确规定:皇帝直接掌握军队的建置、调动和指挥大权,其下兵权三分:枢密院与三衙分握调兵权和管兵权,帅臣拥有统兵权,但战时由皇帝临时派遣,率兵出征,事定之后,兵归三衙。宋朝的军队有三种:禁兵、厢兵和乡兵,边境地区又有番兵。禁兵是国家的正规军,任务是守备京师,担任征战和屯戍边郡、地方的任务。厢兵是地方军队,实际上是一支专任劳役的队伍,担负筑城、修路、运输等任务,多不训练。乡兵即民兵,是非正规的地方武装,但有些区域内的乡兵反而因保境卫士而有较强的战斗力。宋朝的禁兵、厢兵都实行募兵制,“亢健者”选入禁兵,“短弱者”选入厢兵。应募后,家属可以随营,本人须黵面刺涅为标志,中途不得退役,实则终身服役。兵员空缺则从子弟中补选,如逃亡或犯罪,惩罚极重。

——摘编自詹子庆《中国古代史》

(1)根据材料,概括北宋军事制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析北宋军事制度实施的影响。

材料安史之乱后,藩镇割据的形成和吐蕃连年东渐的危机,使唐王朝急需建立一支强大可靠的中央武装。神策军本是陇右节度使所属的一支边防军队。安史之乱期间,神策军随鱼朝恩入长安护卫代宗,从此成为禁军。经过财政改革后的唐王朝给予神策军优厚的待遇,并采取收编和招募等方式扩大神策军的编制,发展神策军的武装力量。神策军迅速壮大,德宗时已增至十五万人,进入全盛时期。神策军的建立和发展,使唐王朝掌握了一支可靠的中央武装。神策军虽然在兵力配置上尚不足以与藩镇总体相抗衡,但是相对于藩镇个体而言则又处于绝对优势的地位,这正是藩镇不能取代唐中央政府的重要原因之一。之后,宦官控制了神策军及其他禁军,同时也控制了长安城及整个关中地区,这造成宦官集团长期专权的局面,对唐后期的政治和社会产生了重大影响。

——摘编自漆侠主编《中国改革史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代神策军发展的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,说明唐朝建立神策军发展的影响。

宋初措施在防范内部动乱、维护统治稳定方面效果显著。时人描述:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传(huà)捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉祐集》卷1《审势》

唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指…藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫!

——范祖禹《范太史集》卷22《转对条上四事状》

探究与拓展

问题探究

南宋学者叶适对北宋初期加强中央集权的措施进行了批评,他说:今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之;极一世之人志虑之所周决(ā),忽得一智,自以为甚奇,而法固已备之矣,是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳(ui),风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——《水心别集》卷10《实谋》

唐失其道,化内地为禱镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。

——《水心别集》卷14《纪纲二》

结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失。

材料一 一般情况下,中国古代新政区的设置多随着经济的稳步增长、人口的逐渐增加而从容进行。王朝初建,出于开疆拓土的需要,有大量政区同时建立,如秦征服南越后,设置桂林郡、象郡和南海郡,又在北方置九原等郡。也有雄才伟略的帝王,为现固国家统一而对四夷用兵,设置大量新的行政区,如汉武帝元鼎六年起,“连兵三岁,诛羌,灭南越,番禺(今广州)以西至蜀南者置初郡十七”。隋末天下大乱,晋阳李唐为了壮大势力,表示凡归附者都给予州刺史的名号,因而大量“权置州郡”,州数膨胀到五六百之多。因此,唐太宗于贞观元年将全国划分为10道,分辖各州,形成了道、州、县三级行政区划模式。元朝在全国各地设置行中书省代行政府管理职能,边疆地区的云南等地也建立起了行省,省制逐步成为后世历代地方行政区划的最高层级。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 中国古代各中央政府为了提高政权运转效率通常会减少地方行政层级,但自秦国推行郡县制以来,任何朝代的基层政区都是县,也从来没有被取消过。但为了解决管理幅员过大和军事问题又会设立监察区和军管区,这些非行政区最终演变为州、道、路、省等地方高层政区,使得地方行政层级变多。秦朝在郡政区实行行政、军事,监察三权分立,汉朝设置13州刺史,唐朝设道对地方派遣监察官员,宋朝设置互不统属的路,元朝实行行省制度,地方行政层级的变动无不是中央加强集权的创新。自古以来,财政就在行政体制中占据特殊而又重要的地位。商鞅变法中制土分民、履亩而税、重农抑商等财政改革措施,保证了封建国家上层建筑的形成和完善。以后各朝从国家安全出发,同时也为了涵养财源,徒民边塞,实行军民屯垦,建立起都尉、都督、都护府或都司卫所等军管型的特殊地方行政制度,并逐渐融入地方行政层级中来。

——摘编自成军《中国古代地方行政层级嬗变及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析影响中国古代地方行政区划变化的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代地方行政层级嬗变的基本规律。

材料一 元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,直接代表皇帝监察高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。设置太学,学生学业完毕后,即派往各政府机构任事。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

材料二 魏晋以后的九品中正制度,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体来说,较以前是进步的。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 建隆二年(961),(宋)太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》卷二

(1)根据材料一,仿照示例指出汉武帝治国举措及其判断依据。

示例:举措,盐铁官营;依据,设盐官、铁官,直属中央。

(2)根据材料二指出“这制度”的名称,并说明其较以前“进步”的理由。

(3)依据材料三并结合所学,简述宋太祖如何对地方“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。

材料一 三省六部制是政治文明的一大进步。唐代中书、门下、尚书三省职权的分配如下:中书省主管命令的拟定,经过画敕成为皇帝的命令后再送达门下省。门下省对每一道命令都有副署权,如果门下省不同意副署,中书省的命令就不能下达。诏书经过门下审核以后,送到尚书省执行。尚书省是最高权力执行机关,总揽六部。这样,在最高决策权和最高行政权之间形成了一种较为有效的权力制约机制。

——摘编自王小甫等《创新与再造一隋唐至明中叶的政治文明》

材料二 为了削弱宰相的权力,(宋太祖)把宰相的人数由两人增加到三人。还用(州县)设立通判的办法,(在中央)设立参知政事,作为宰相的次官,使政务由宰相、参知政事等几个人一起讨论,最后由皇帝亲自裁决。……除此以外,还设立了枢密院掌管军政,其长官叫枢密使,地位与宰相相等。执政与枢密院合称为二府。另外,还把财政大权从宰相掌管中分离出来,由专门机构“三司”担任。它的长官叫三司使,地位和宰相不相上下。从某种意义上说,三司使直接听命于皇帝。至此,唐代所谓“总领一切事务”的宰相的权力,完全被分割,只剩下一部分权力,许多大小军国事务都由皇帝直接处理,君主独载体制正式形成。

——(日)竺莎雅章著,方建新译《宋太祖与宋太宗》

材料三 唐代中期商业出现繁荣,一些原为政治和军事中心的城市,大多发展为商业中心。由于首都长安的规模最大和最为繁荣,长安城外城共有108坊,这里主要是王侯将相大小官员的住宅,坊外围东西二市,店肆林立,排置有序,商品充足,行人鼎沸。由于经济的繁荣,特别是商品经济的发达,交通事业亦大大地发展起来,各大城市之间,特别是长安同各地都有宽阔的驿道。

材料四 中国古代城市的发展,到北宋有一个新的变化,当时的商业最为发达的是都城开封,到处是手工作坊,到处是商店,酒楼,茶馆,旅社,行商坐贾,人来车往,热闹非常。市场上的商品从金银器具到水产果品,应有尽有,街道上的营业,既有日市,也有夜市。

——上述材料均摘编自启良《中国文明史》

(1)结合材料一与所学知识,简介唐代三省制的运作程序,并分析这一制度的主要优点。

(2)根据材料二,你认为宋代中央政制和架构产生了怎样的影响?

(3)根据材料三、四并结合所学知识,说明北宋城市发展出现的新变化及原因。

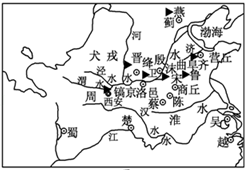

材料一

图1 |  图2 |

材料二 “本朝鉴五代藩镇之弊,遜尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。”

——《朱子语类》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图1、图2分别反映了中国古代的什么地方行政管理制度。其体现的政治意图分别是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代地方改革后产生的影响。