材料一 唐承隋之后,在塞外地区实行羁縻政策,如唐太宗曾任命当地部落首长为都督、州、县之长官,实行直接统治,但地方社会有着自立的势力。在平定隋末动乱之后,唐朝逐步排除内部地方社会与中央相抗因素。在中央把三省作为中央政治的核心机构,其渊源当是汉魏时期的近侍之官。贞观年间,三省长官犹如宰相,位高权重。三省间互持均衡,并与皇帝相持,所谓门下省的封驳之权堪称典型。在这里,三省的地位显示出了不同于皇帝家产官僚的一面,它在君臣共治的政策中发挥着重要作用。作为这种官衙一员,贵族个体可以说拥有一种独立于皇权之外的性质。

——摘编自【日】谷川道雄《从社会与国家的关系看汉唐之间的历史变迁》

材料二 孝德天皇即位后,于646年颁布《改新之诏》,按照中国的"普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”的模式,废除奴隶社会体制的“部民制”,将部民转化为国家公民。公民每六年收授一次班田,凡领“分田”者交土地税(租);每年到京城服徭役10天,交纳手工业品(调)。中央设八省一台(监督官吏的"弹正台")、设二官(神祇官和太政官管辖并监督八省)。在各地则设国(司)、郡(司)、里(长)三级行政单位。各级地方官的任免均属中央。

——摘编自刘明翰、陈月清《论大化改新和明治维新对日本及东亚的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐朝行政体制的特点,并指出汉唐中枢决策机构的发展。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明大化改新在政治制度方面与贞观之治的共同之处。

材料一 汉代,三公九卿的衙门在宫外,叫府或寺,以三公九卿为代表的正规中央也叫外朝。皇帝为了方便处理政务,皇宫内部也有一些办公机构,叫台或阁,比较有名的是尚书台和兰台。汉武帝统治期间,朝廷还用加官的方式,不拘一格任用人才,提拔一些资历浅、有能力的人,令其入宫办事。加官比较有名的有侍中、中常侍、给事中等。这些加官和台阁大权在握,形成事实上的决策中心,即“中朝”(或称“内朝”)。三公九抑离皇帝较远,主要是执行政策和管理事务。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

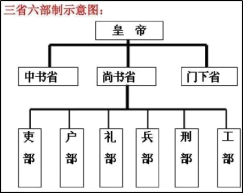

材料二 隋唐时期,在中央实行三省六部制。三省是中书省(隋称内史省)、门下省、尚书省的合称,三省的长官都是宰相。尚书省下设六部,分别负责贯彻各种政令,处理日常事务。

——摘编自岳麓版《历史·必修一》

(1)根据材料一,说明汉武帝时期中朝和外朝的权限职责,并结合所学知识概括这一制度的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括隋唐三省职责分工,并简评隋唐的三省六部制度。

中国宰相制度,代不相同,然相因而变,有其趋势,亦有其法则。趋势维何?时代愈前,相权愈重;时代愈后,相权愈轻。法则维何?君主近臣,代起执政,品位既高,退居闲曹是也

根据材料并结合所学知识,概括指出古代中国宰相制度的演变情况。

材料 唐朝中央政府的一大特色为“三省分工”,三省权力互相制约。不论唐太宗如何的开明,他的政府无可避免为一种专制体制,只不过因为儒教的纪律,促使当今天子在内部制造了些许监督方式来警惕他本身……它代表着皇帝之意志力,乃是一种人身上的品德,而非组织结构上之力量。

——黄仁宇《中国大历史》

有学者认为三省分工并没有改变“专制体制”,结合材料二及所学知识论证这一观点。

材料一 汉初制度大多不切实际,要求制度变革的呼声甚高,却无法得以实施。直到武帝时期,才大刀阔斧地推行了制度变革,这是一个事功显赫的时代,也是一个垂范立制的时代,在协调地方与中央的关系、解决皇权与相权矛盾、强化对官僚队伍的管理、确立新的经济政策等重大领域,汉武帝都进行了制度创新和变革。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

材料二

(1)根据材料一和所学知识,指出汉武帝时期“制度创新和变革”在政治上的表现。

(2)根据材料二和所学知识,指出唐朝三省六部制的特点和历史作用。

中国古代,统一的多民族国家不断发展

材料 胡适在《中国哲学史大纲》一书中说,春秋时期贵族认为刑律越秘密越好,这样才有利于贵族随意处置老百姓。①郑国的子产于公元前536年“铸刑鼎”——把惩治犯罪的刑律铸在金属鼎上,让老百姓知道犯了法会得到什么样的处罚。②这个做法遭到了很多贵族反对。③子产此举,开启了中国古代公布成文法的先例。春秋时期,宗法贵族减弱了气势,新的地主阶层兴起,各利益集团、社会阶层以及经济条件都在发生变化。④“铸刑鼎”这一重大改革措施符合社会发展的新需求。

——摘编自马立诚《子产铸刑鼎》

(1)材料中属于历史史实的序号是?属于历史解释的序号是?结合所学,简要指出春秋时期“铸刑鼎”所反映的政治变化。

(2)秦汉是统一多民族封建国家建立和巩固的重要时期,请完成下列表格。

秦汉加强专制主义中央集权措施表 | |||

| 秦始皇 | 汉武帝 | 影响 | |

| 中央 | 三公九卿制 | A | B |

| 地方 | C | 推恩令 | 加强中央集权 |

| 北击匈奴,南伐百越 | 反击匈奴、张骞通西域 | D | |

材料一 三省六部制是政治文明的一大进步。唐代中书、门下、尚书三省职权的分配如下:中书省主管命令的拟定,经过画敕成为皇帝的命令后再送达门下省。门下省对每一道命令都有副署权,如果门下省不同意副署,中书省的命令就不能下达。诏书经过门下审核以后,送到尚书省执行。尚书省是最高权力执行机关,总揽六部。这样,在最高决策权和最高行政权之间形成了一种较为有效的权力制约机制。

——摘编自王小甫等《创新与再造一隋唐至明中叶的政治文明》

材料二 为了削弱宰相的权力,(宋太祖)把宰相的人数由两人增加到三人。还用(州县)设立通判的办法,(在中央)设立参知政事,作为宰相的次官,使政务由宰相、参知政事等几个人一起讨论,最后由皇帝亲自裁决。……除此以外,还设立了枢密院掌管军政,其长官叫枢密使,地位与宰相相等。执政与枢密院合称为二府。另外,还把财政大权从宰相掌管中分离出来,由专门机构“三司”担任。它的长官叫三司使,地位和宰相不相上下。从某种意义上说,三司使直接听命于皇帝。至此,唐代所谓“总领一切事务”的宰相的权力,完全被分割,只剩下一部分权力,许多大小军国事务都由皇帝直接处理,君主独载体制正式形成。

——(日)竺莎雅章著,方建新译《宋太祖与宋太宗》

材料三 唐代中期商业出现繁荣,一些原为政治和军事中心的城市,大多发展为商业中心。由于首都长安的规模最大和最为繁荣,长安城外城共有108坊,这里主要是王侯将相大小官员的住宅,坊外围东西二市,店肆林立,排置有序,商品充足,行人鼎沸。由于经济的繁荣,特别是商品经济的发达,交通事业亦大大地发展起来,各大城市之间,特别是长安同各地都有宽阔的驿道。

材料四 中国古代城市的发展,到北宋有一个新的变化,当时的商业最为发达的是都城开封,到处是手工作坊,到处是商店,酒楼,茶馆,旅社,行商坐贾,人来车往,热闹非常。市场上的商品从金银器具到水产果品,应有尽有,街道上的营业,既有日市,也有夜市。

——上述材料均摘编自启良《中国文明史》

(1)结合材料一与所学知识,简介唐代三省制的运作程序,并分析这一制度的主要优点。

(2)根据材料二,你认为宋代中央政制和架构产生了怎样的影响?

(3)根据材料三、四并结合所学知识,说明北宋城市发展出现的新变化及原因。

材料一 汉武帝为了独揽大权,一方面采取措施削弱丞相的权力,如从建元元年到建元六年,短短六年之内,就罢免了卫绾、窦婴、许昌三位丞相;剥夺丞相“主臣”、“除吏(任免官吏)”的人事大权等,另一方面,为了弥补因削弱相权而带来的空缺,汉武帝提拔了一批出身低微但又才华横溢的文人、近臣,并让他们参与朝政,从而培养出了一批紧密团结在自身周围而又能与丞相为首的官品分庭抗礼的内朝官。

——摘编自郜金山《汉武帝时期朝议制度的研究》

材料二 明成祖永乐初年,阁臣的地位还较低,大都是些编、检、讲读之官,没有官署,行政上与诸司没有从属关系-“不得专制诸司”,阁臣主要奉皇帝旨意办事。自宣宗后,入职文渊阁的大臣均相继晋尚书,且日后大学士居内阁,官必以尚书为尊,这些都标志着内阁成员地位的提高,也为阁权在其强势时期凌驾于部权之上提供了契机。内阁根据上谕草拟诏敕,但如果内阁认为上谕有假或不妥,则可以封还上谕,等皇帝再示明白之后方可草拟。

——摘编自张海英《明代内阁制度的盛与衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝时期设立的内朝的特点。

(2)根据材料一、二,指出汉代内朝与明代内阁的共同点,并分析明代内阁制度的变化。

材料一 历史学家黄仁宇认为:中国在历史上产生过九个统一的全国的大朝代,我们可称秦汉为“第一帝国”,隋唐宋为“第二帝国”,明清则为“第三帝国”。第一帝国的政体还带贵族性质,世族力量强大。第二帝国则大规模和有系统地科举取士,造成新的官僚政治,而且将经济重心由华北的旱田地带逐渐转移到华南的水田地带……若将第二帝国和第三帝国比较,则可以看出第二帝国“外向”“开放”,带“竞争性”。与明清之“内向”“保守”及“非竞争性”迥然不同……第二帝国带扩张性,而第三帝国则带收敛性。

——黄仁宇《赫逊河畔谈中国历史》

材料二 事实上,行省在具有地方最高官府性质的同时,仍然长期保留着代表朝廷分驭各地的使命,仍然长期保留着朝廷派出机构的部分性质。元人有时还把行省称为“外廷”和“政府”。这正反映了行省所具有的二重性质。行省官恃宰相名分,兼握财赋、兵甲诸权,是元行省权重的形象写照。至元二十八年前后,元廷制订了一整套比较严密的政策,将行省权力规范在大而不专的模式内。这种政策和规则对行省制的性质及功用,都是至关重要的。

——摘编自李治安《行省制度研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出“第二帝国”在政治结构、经济格局和选官制度方面与“第一帝国”相比,发生的主要变化。

(2)根据材料二概括行省的“二重性质”,并结合所学知识分析元朝行省制度的作用。

某朝每事先经由中书省,中书做定将上,得旨再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得旨再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省。尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

(1)根据材料并结合所学知识,指出该时期的中央机构及各自的职能?

(2)根据材料并结合所学知识,概括该时期中央机构的特点?