名校

1 . 《旧唐书》记载:朝廷疑议及百司表疏,皆密令万顷等参决,以分宰相之权,时人谓之“北门学士”。此举

| A.通过削弱相权来加强皇权 | B.强化了宰相总理财政的职能 |

| C.显示政治决策封闭性特征 | D.体现了中央权力的制衡原则 |

您最近一年使用:0次

2021-08-26更新

|

301次组卷

|

4卷引用:2021届浙江省绍兴市嵊州市高三5月选考科目适应性考试历史试题

2021届浙江省绍兴市嵊州市高三5月选考科目适应性考试历史试题广东省揭阳市普宁市第二中学2022届高三9月月考历史试题(已下线)【考点练】2022届高三历史大数据精选试题重组模拟卷(全国通用)-卷09宋元时期的政治统治四川省泸州市合江县马街中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题

2 . 从汉武帝选用一些亲信组成宫中的决策班子到隋唐宰相权力分于三省再到宋代宰相不再由三省长官担任科,而是另以同中书门下平章事为宰相。历代帝王对相权调整的目的有

①监督官员规范网执政 ②防范宰相擅权

③提高行政效率 ④加强中央集权

①监督官员规范网执政 ②防范宰相擅权

③提高行政效率 ④加强中央集权

| A.①②③ | B.②③④ | C.②③ | D.③④ |

您最近一年使用:0次

3 . 有学者认为由于唐太宗在武德年间曾任尚书令,因此,唐朝此后不设尚书令。唐初,事实上掌握尚书省大权的长官是

| A.典客 | B.仆射 | C.谏议大夫 | D.司隶校尉 |

您最近一年使用:0次

2021-05-09更新

|

120次组卷

|

3卷引用:浙江省温州市2021届高三三模历史试题

4 . 秦汉以来中央行政体制的发展,其重要的特点是由“个人开府”的中枢制转变为“机构组织化”的中枢制,从而使我国古代行政管理体制发展到了一个新的阶段。这一发展趋势指的是

| A.从世官制向察举制转变 | B.从三公九卿制向三省六部制转变 |

| C.从分封制向郡县制转变 | D.从三省六部制向二府三司制转变 |

您最近一年使用:0次

2021-05-05更新

|

361次组卷

|

5卷引用:浙江省绍兴市2021届高三二模历史试题(选考)

名校

5 . 从唐代贞观年间开始,唐太宗将一些资历较低的官员,以“同中书门下三品”“同中书门下平章事”的名义,作为宰相头衔参与决策,唐玄宗以后就成为了正式称呼。其主要目的是

| A.增加宰相人数防止君主专权 | B.强化对中枢决策机构的控制 |

| C.精简中枢机构提高决策效率 | D.防止重大行政决策的失误 |

您最近一年使用:0次

2021-04-23更新

|

350次组卷

|

4卷引用:浙江省金华十校2021届高三4月模拟考试历史试题

浙江省金华十校2021届高三4月模拟考试历史试题(已下线)2022年高考历史押题预测卷01(浙江卷)吉林省长春外国语学校2021-2022学年高一上学期期中考试历史试题(历史类)江苏省泰州市泰州中学2021-2022学年高二下学期第二次月考历史试题

6 . 尚书在秦与汉初,是少府下的一个属官,主管皇帝与丞相间的文书收发和传递。西汉武帝更多利用尚书来办理政务,且用宦官、近臣为尚书。汉元帝后尚书的职权由“通章奏”、“拆阅章奏”,进而“裁决章奏”,下达章奏。东汉以后尚书台已成为国家政务之中枢。对此分析正确的有

①相权逐渐被削弱 ②汉武帝时“中朝”形成与此大有关联

③中央集权逐步加强 ④反映了三公制到三省制的变迁过程

①相权逐渐被削弱 ②汉武帝时“中朝”形成与此大有关联

③中央集权逐步加强 ④反映了三公制到三省制的变迁过程

| A.①② | B.③④ | C.①②④ | D.①③④ |

您最近一年使用:0次

2021-04-23更新

|

276次组卷

|

6卷引用:浙江省宁波市2021届高三4月选考适应性考试历史试题

7 . 现代化是人类社会不可抗拒的历史大趋势,国家治理体系和治理能力现代化被称为四个现代化之后的“第五化”。阅读材料,回答问题。

(1)概括材料一中武王“分封”对象的特点。结合所学,指出“分封”在当时的现实意义。

(2)根据材料二,概括唐太宗对隋文帝“治国”的评价。结合所学,从优化决策的角度指出唐初统治者实行的相关制度及其合理性。

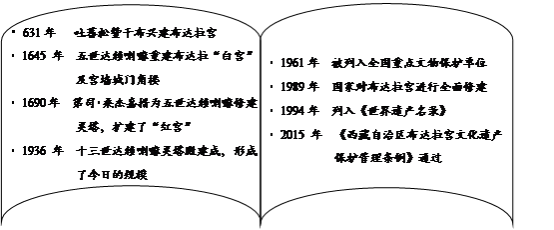

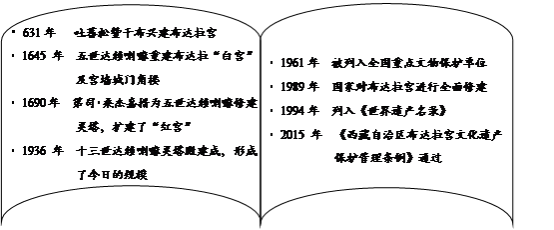

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①概述布达拉宫经五世达赖喇嘛重建后形成的建筑特色。“重建白宫”得到了当时中央政府的大力支持,从“国家治理”的角度扼要说明这一事件的政治意义。②指出布达拉宫作为世界文化遗产的历史价值。依据材料三概述新中国保护和修缮布达拉宫的原因。

材料一 封商纣子禄父殷之余民……封诸侯,班赐宗彝,作分殷之器物。武王追思先圣王,乃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚夫为首封。

——司马迁《史记》

材料二 上(唐太宗)谓房玄龄、萧瑀曰:“隋文何等主?”对曰:“克已复礼,勤劳思政,……虽非性体仁明,亦励精之主也。”上曰:“公得其一,未知其二。此人性至察而心不明。……至察则多疑于物。自以欺孤寡得之,谓群下不可信任,事皆自决,虽劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知上意,亦复不敢直言,宰相已下,承受而已。朕意不然。以天下之广,岂可独断一人之虑?……”因令有司:“诏敕不便于时,即宜执奏,不得顺旨施行。”

——刘昫《旧唐书•本纪第三•太宗下》

材料三 布达拉宫大事记

(1)概括材料一中武王“分封”对象的特点。结合所学,指出“分封”在当时的现实意义。

(2)根据材料二,概括唐太宗对隋文帝“治国”的评价。结合所学,从优化决策的角度指出唐初统治者实行的相关制度及其合理性。

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①概述布达拉宫经五世达赖喇嘛重建后形成的建筑特色。“重建白宫”得到了当时中央政府的大力支持,从“国家治理”的角度扼要说明这一事件的政治意义。②指出布达拉宫作为世界文化遗产的历史价值。依据材料三概述新中国保护和修缮布达拉宫的原因。

您最近一年使用:0次

8 . “孝武初立,卓然罢黜百家,表章《六经》。遂畤咨海内,举其俊茂,与之立功。兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封禅,礼百神,绍周后,号令文章,焕焉可述。”从这段材料中无法得出的确切信息是

| A.儒学地位提升 | B.太学开始设立 |

| C.通过察举制选拔人才 | D.设立中外朝加强君权 |

您最近一年使用:0次

2021-03-31更新

|

381次组卷

|

8卷引用:浙江省2021届高三下学期高考模拟考试历史试题

浙江省2021届高三下学期高考模拟考试历史试题浙江省杭州第二中学2021届高三最后一次热身考试历史试题(已下线)备战2021年高考历史临考题号押题(山东卷)-押山东卷第02题吉林省延边州敦化市第五中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题广东省揭阳华侨高级中学2021-2022学年高二上学期第三次阶段考试历史试题(已下线)第07讲中国古代政治制度的形成与发展-【暑假复习与自学课】2022年新高二历史暑假精品课(纲要下+选必一)第1讲中国古代政治制度的形成与发展-2023届高三选必1一轮导学案四川省凉山州2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题