1 . 鸦片战争后,中国面临“千古未有之变局”,以下从三个方面进行分析。

材料一1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径.自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

材料二 1901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清朝财政报告,其中收支状况表如下:

岁出 | 数额(千两) | 岁入 | 数额(千两) |

中央和各省的行政费 | 30000 | 田税 | 26500 |

陆军 | 30000 | 各省杂税 | 1600 |

海军 | 5000 | 各省杂项收入 | 1000 |

宫廷花费 | 1100 | 盐税盐厘 | 13500 |

海关经费 | 3600 | 厘金 | 16000 |

出使经费 | 1000 | 常关税 | 2700 |

河道经费 | 940 | 海关税(一般货物) | 17000 |

铁路 | 800 | …… | |

债款开支 | 24000 | ||

…… | |||

总计 | 101120 | 总计 | 88200 |

注:“债款开支”中的债务主要是指1895—1898年的三笔外债。 “厘金”是一种商业税,盐也是抽厘对象,即“盐厘”。 “常关税”为内地货物通过税。

(1)归纳通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响。

(2)结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题,解读材料二。

要求:提取信息充分(不同角度的信息至少3条)总结和归纳准确、完整解释和分析逻辑清晰。

材料一:

| 病历表 | ||

| 姓名:叶海棠 别名:海棠叶 |  | |

| 血统:中华民族 | ||

| 发病年份:1911年,及后延续十多年 | ||

| 发病背景 | •心脏老化,身体机能运作失常 •肢体长期受多种强悍病毒入侵,肌肉严重萎缩 | |

| 处置方式 | •换心 | |

| 术后反应 | •新心脏植入后多次产生排斥,跳动状态仍似旧心脏,身体机能仍处于衰弱状态 •强悍病毒不仅不能消灭,反籍新心脏出现排斥时乘机肆虐,导致头部、右腹有筋肉松脱现象,左肩膊萎缩症继续恶化 •病毒肆虐期间,先天免疫力曾一度发挥作用 | |

| 病情总结 | 危殆 | |

材料二:从两年前这一天起,我们惊奇我们也能和东亚的强敌抗战……世界也刮目相看,东亚病夫居然奋起了,睡狮果然醒了。从前只是一大块沃土,一大盘散沙的死中国,现在是有血有肉的活中国了。

——朱自清《这一天》(1939年7月7日)

(1)材料一是一张虚拟的病历表,实为制作者对历史的一种解读(或阐释)。请结合所学,从政治角度谈谈你对这张病历表的理解。

要求:提取信息全面;运用知识准确;表述逻辑清晰。

(2)根据材料二结合所学,指出朱自清此文纪念的历史事件,并简述该事件的影响。

| A.作者正确揭示了义和团运动的原因 |

| B.作者有盲目排外的倾向 |

| C.义和团反抗侵略的精神值得赞扬 |

| D.义和团的斗争方式不当 |

4 . 阅读材料,回答下列问题。

| 材料 | 结论 | |

| 1 | “修昔底德陷阱”一直被西方认为是国际关系的“铁律”。它由古希腊历史学家修昔底德提出,即一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然会回应这种威胁,这样战争变得不可避免。 | 大国之间的战争不可避免。 |

| 2 | 20世纪60年代后半期是中国“文革”时候,与此同时,美国发生了大规模的群众运动,先从学生运动开始,后来变成全民运动,搞得轰轰烈烈。美国的群众运动有一个大的背景,冷战延续到那个时候,大家有些厌倦。如果不认同冷战中一切以“共产主义威胁”为借口,那么打越南是没有道理的。这场运动与以前不同,与经济诉求没有关系。 | 中国的“文革”跟美国的群众运动是一致的。 |

| 3 | 但丁反对中世纪的“教会至上论”,他在《神曲》里写道:“宝剑和十字架都拿在一个人的手里……今日罗马教会,把两种权力都抱在一起,跌入泥塘里去了,她自己和她所抱着的都弄污秽了!” | 但丁是近代早期反对宗教的人文主义者。 |

| 4 | 对于义和团运动中“挖铁路”行为,张海鹏教授说:“为反抗西摩尔联军乘火车进京,大规模破坏铁路,完全是作战手段。”而袁伟时教授却说:“义和团毁电线、拆铁路、烧洋货……凡沾点洋气的物和人,必彻底消灭而后快。即使义和团真的立下了“扶清灭洋”的伟大功勋,也不能回避它的这些反文明、反人类的错误。” | 义和团运动扑朔迷离,难以洞察真相。 |

通过解读材料推导结论是历史学习的一项重要能力。表中对四组材料的推论均有不当之处,请选择其中一组,结合所学史实说明结论的不当之处,并从解读材料方法的角度,简析“不当之处”产生的主要原因。

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②④ |

材料一 1792年,英国以给乾隆皇帝祝寿为由,派马戛尔尼使团前往中国,并致函两广总督,通报此事,英方在信函中说,英国国王为了“与贵国皇帝树立友谊,改进北京和伦敦两个王朝的友好来往,增进贵我双方臣民之间的商业关系,英王陛下特派遣自己的“亲和参议官、贤明干练的马戛尔尼勋爵作为全权特使,代表英王本人谒见中国皇帝,深望通过他来奠定两者之间的永久和好。”。两广总督向朝廷上呈的信函译文则称,英国国王命“马戛尔尼前来,带有贵重贡物进呈天朝大皇帝,以表其慕顺之心。惟愿大皇帝施恩远夷,准其永远通好,俾中国百姓与外国远夷同沾乐利”。

——摘编自《清史编年》等

材料二 对于义和团运动中“挖铁路’行为,张海鹏教授说:“为反抗西摩尔联军乘火车进京,大规模破坏铁路,完全是作战手段。”而袁伟时教授却说:“义和团毁电线、拆铁路、烧洋货……凡沾点洋气的物和人,必彻底消灭而后快。即使义和团真的立下了“扶清灭洋”的伟大功勋,也不能回避它的这些反文明、反人类的错误。”

(1)研读材料一,与英国平等的通商建交请求相比,两总督上呈的译文体现了怎样的外交理念?请结合所学知识分析其原因。

(2)从解读材料视角的不同,简析两位教授对义和团运动中“挖铁路”行为看法不同的主要原因。

| A.侵略军这一行为的依据是《辛丑条约》 |

| B.表明了清政府意图逐步收回国家主权 |

| C.中国的半殖民地化程度加深 |

| D.说明清政府已失去对地方政府的控制 |

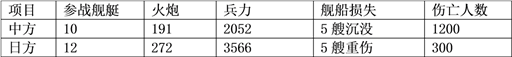

| A.日方兵力占有优势 | B.清朝北洋水师主力尚存 |

| C.中方损失较为惨重 | D.该役标志甲午战争以中国失败结束 |

| 国家 | 铁路 | 建筑年代 | 里程(千米) | 投资估计(百万美元) |

| 俄 | 中东铁路 | 1898—1903年 | 1721 | 189.3 |

| 德 | 胶济铁路 | 1899—1904年 | 446 | 15 |

| 法 | 滇越铁路 | 1903—1909年 | 464 | 32 |

| 日 | 南满铁路 | 1899—1903年 | 1105 | 49 |

| 英 | 广九铁路(英段) | 1907年 | 36 | 6.7 |

| 合计 | 3372 | 292 |

①外国加强对华资本输出

②列强抢夺铁路修筑权以巩固在华势力范围

③美国未参与对华侵略扩张

④俄国和日本投资额最大说明两国在华势力最强

| A.①② |

| B.③④ |

| C.①③ |

| D.②③ |

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

| 1898年9月,清政府处决“六君子”后发布上谕:“康有为首倡邪说,而宵小之徒,群相附和,乘变法之际,隐行其乱法之谋。又闻该乱党私立保国会,言保中国不保大清,其悖逆情形,实堪发指”。 | 1901年1月,慈禧、光绪避难西安发布《变法上谕》:“著军机大臣等,参酌中西政要,凡朝章国故,吏治民生,学校科举,军政财政,各举所知,通限两个月,详悉条议以闻。再斟酌尽善,切实施行”。 | 1906年9月,清廷发布《宣示预备立宪谕》:“各国之所以富强者,实由于实行宪法。惟有仿行宪政,大权统于进行,庶政公诸舆论,以立国家万年有道之基。著内外臣工,妥议立宪实行期限,再行宣布天下”。 |

——根据《清实录德宗实录》等

解读材料,围绕“清政府与西学”提炼一个论题,并进行阐释。(要求:论题符合题目要求,史实引用合理;论证充分,逻辑严密,表述清楚。)