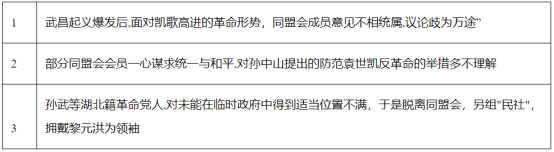

这可用于解释

| A.北洋军阀窃取革命成果的机缘 | B.革命阵营内部的分裂由来已久 |

| C.同盟会难以承担革命领导重任 | D.袁世凯极力反对近代民主革命 |

| A.学术专著具有权威性 | B.历史叙述具有一定的主观性 |

| C.口述史料更有可信性 | D.综合两种说法可确认客观事实 |

材料 临时大总统袁世凯在1913年7月22日的一道命令中指出:“最初都督总领军民,率以 光复元勋,遂乃真除受事,等汉收之就拜,类唐藩之留后,威令本自不行,功过安从责课?厥后亟筹分治,民政别置长官;而乃简命朝颁,拒电夕告。”

——摘编自《时报》(1913年7月27日)

这一史料与当时历史事实是否相符?运用所学知识,对此进行阐释。

材料一 人类应该建设一个“理想的家园”,这个家园应该是具有某种“超越性”的“家园”,……换言之,“应该”是具有某种“神性”或可以与“天上的家园”形成某种“映射关系”的“家园”。这就是说,“理想”的“地上”“家园”同时也“应该是”可以从“大地”“升华到”“天上”的“家园”。在工程技术不断发展的过程中,在人类精神不断反思的过程中,在人类社会不断发展的过程中,人类愈来愈深刻地认识到人类绝不能“堕落”为“仅仅”是一种“物质性的存在”,人类必须具有一定的“超越性”。

——引自汝信、李惠国《中国古代科技文化及其现代启示》

材料二 设置于紫禁城隆宗门内的军机处为清朝的行政总汇,雍正年间本由内阁分设……军机处其地至要,其弊极少,较诸汉相国府、唐之中书门下、宋之三省、明之内阁,有利无弊,尽善尽美。军机大臣例司缮写谕旨,其权一归于上。自设军机处,名臣贤相不胜指屈,类皆小心敬慎,奉公守法,其弊不过有庸臣,断不至有权臣……大抵天下之权,惟皇上可以操之,非臣下所宜擅也。

——故宫博物院明清档案部汇编《清末筹备立宪档案史料·上》

材料三 1912年2月12日,清朝皇帝爱新觉罗·溥仪于宣统三年十二月二十五日在紫禁城颁布退位诏书,“仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土,为一大众化民国”。1912年3月8日,中华民国临时参议院通过了宋教仁起草的《临时约法》,于3月11日公布实施,从而在法律上实现了资产阶级革命派追求的“揖美追欧,旧邦新造”政治理想。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)阅读材料一,并结合所学知识,从紫禁城名称的由来出发,指出其具有“超越性”的表现。

(2)阅读材料二,结合所学,指出雍正即位前后日常政务处理地点的变化,以军机处为例扼要分析说明“大抵天下之权,惟皇上可以操之”这一历史现象。

(3)请阅读材料并结合所学,选择一种作答:①指出“旧邦新造”所遵循的原则及权力运行机制。②有学者提出,“故宫显现了儒家礼制在君臣关系中的表现”。试以午门为例,对此予以说明。

| A.忽视了民权革命的价值 | B.促进了政治近代化进程 |

| C.弱化了民族革命的作用 | D.推动了统一政党的筹建 |

材料一 1911年10月14日,《中国的危机》载:“中国的紧张局势并未减弱……英帝国一直秉承的原则是每个国家的人民都有权利摆脱来自上层的奴役,这属于他们的内部事务,其他各国没有理由进行无理的干涉。”1911年11月29日,《攻陷武昌进一步和平的希望》载:“袁正在引导他人接受这样的观点,除了推翻朝廷,关于立宪政府的一切事宜已经得到认可,再进行争斗已没有意义。”1912年2月15日,《南京共和党人》载:“孙中山的怂恿的行动引起了人们的疑虑。人们认为,这表明中国与外国列强的关系出现误解,当孙准备移都南京时并未征得外国的同意。”

——摘编自英国主流报刊《泰晤士报>

材料二 1911年10月21日,《最后之胜负如何》载:“今以革命党与政府,较二者所遇之天时,果孰顺乎?所据之地利,果孰优乎?所得之人和,果孰多乎?”1911年12月20日,《记孙文之最近运动及其人之价值》载:“故欧人前此惟知一中国有李鸿章,李死惟知有袁世凯,今者有孙逸仙,而袁世凯次之。”1911年12月27日,《和呼,战呼》载:“愿我将士勿少希望于和议之可成,急整军旅矣,一日停战期满,即率大军北进以慰国民之热望。”

——摘编自同盟会中部总会机关报《民立报》

(1)请对《泰晤士报》关于“辛亥革命”言论基调的变化做出合理解释。

(2)指出《民立报》对于“辛亥革命”的态度并分析该报刊的影响。

(3)基于以上分析,谈谈运用报刊研究历史时应该注意的事项。

| A.着眼于补全政治制度的缺陷 |

| B.对科举制度进行了价值重估 |

| C.受三民主义思想的深刻影响 |

| D.认为中国未具备宪政的基础 |