| A.鸦片战争前 | B.19世纪四十年代 |

| C.19世纪六七十年代 | D.19世纪九十年代 |

(1)将近代以来列强侵华战争与战后所签订不平等条约及其内容连接起来。

| 鸦片战争 | 《北京条约》 | 割香港岛给英国 |

| 第二次鸦片战争 | 《南京条约》 | 赔款白银4.5亿两 |

| 甲午战争 | 《辛丑条约》 | 开放天津作为通商口岸 |

| 八国联军侵华战争 | 《马关条约》 | 割台湾岛给日本 |

材料一 溯自庚申(1860年)之衅,创巨痛深,当时姑息羁縻,在我可亟图振作。人人有自强之心,亦人人为自强之言。

——总理衙门奏折(1874年)

(2)根据材料一及所学,“自强”思潮兴起的背景包括(双选)

A.第二次鸦片战争B.义和团运动C.太平天国运动D.八国联军侵华战争

材料二 天下之势已日趋于混同矣,吾欲富强,西洋富强之政有在也,何不踵而用之。

——严复《原强》(1895年)

(3)根据材料二,概括严复寻求富强的途径。

(4)面对西方列强的步步紧逼,民族危机不断加剧,中华民族的探索与抗争从未停止,请填空完成下列内容。

| 屈辱 | 探索与抗争 |

| 鸦片战争 | 以① |

| 第二次鸦片战争 | 以② |

| 甲午战争 | 以③ |

| 八国联军侵华战争 | 以⑤ |

| 1915年开始 | 以陈独秀、胡适、鲁迅为代表的先进中国人开展了⑥ |

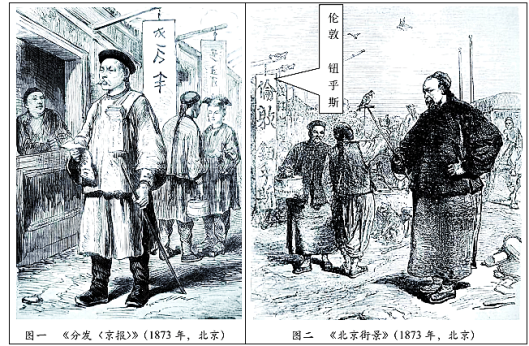

《伦敦新闻画报》自1842年创刊以来,不乏刊登有关中国的报道。以下为该画报在1873年的两幅关于中国的配图及报道。阅读下列材料,回答问题。

图一报道原文:《京报》只是在宫廷内外供人传阅的小报,其内容只包括政府的告示和法令。……每天都在宫内刊印和出版。本报画家在靠近皇宫的一条街上正好遇见分发《京报》的官差。他把盛着《京报》的褡裢放在左肩上……。由于缺乏一家有效率的报社,使得中国人甚至对于在自己国家发生的事也一无所知。中国南方的叛乱已经持续好多年了,但在北京没有人知道有关叛乱的任何消息。

图二注释:招幌文字“伦敦钮乎斯”即《伦敦新闻画报》的音译名。

(1)《伦敦新闻画报》创刊的同一年,中英之间签订了

A.《南京条约》B.《北京条约》

C.《马关条约》D.《辛丑条约》

(2)如图报道中提到的“南方的叛乱”最有可能是

A.太平天国运动 B.义和团

C.孙中山中华革命党 D.北伐军

(3)从两幅图片及文字报道看,《京报》和《伦敦新闻画报》有哪些不同的特点?

(4)仅凭上面的两幅图片和新闻报道,能否说明《伦敦新闻画报》在当时的北京比《京报》更受民众欢迎?为什么?

(5)若补充该画报的以下两幅图片,能否足以证明上一题的观点?简述你的判断理由。

中国妇女阅读《伦敦新闻画报》(1858年,广州) |  上海的舢板(1873年,上海) 注:舢板船上的洋人在看船内招贴的 《伦敦新闻画报》剪报 |

(6)综合上述材料,判断以下推论的正误。(正确的涂写“正确”,错误的填写“错误”)

①《伦敦新闻画报》从某些侧面反映了中国近代历史的点滴信息。

②其作为英方刊物,站在殖民国家的立场,对某些问题的表述不免失真、看法不免偏颇。

③画报这一报道形式只是截取了某一视角看问题,也有绘画者的主观看法杂糅其中。

④从以上材料可见《伦敦新闻画报》促进了中国近代媒体的形成和发展。

⑤以上材料还可管窥当时中国服饰、航运、市政等诸多历史信息。

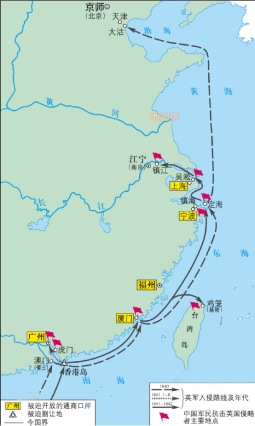

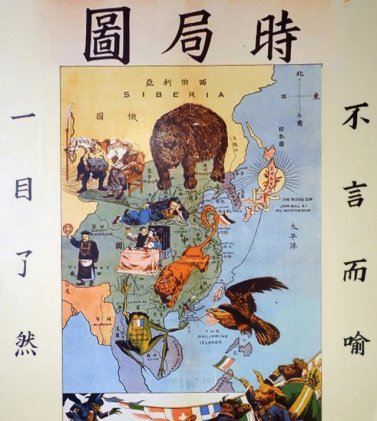

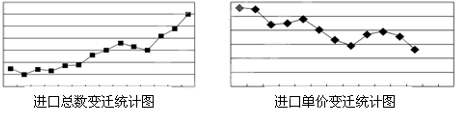

材料一:

材料二:19世纪一位英国政论家的描述:“现在看得很清楚,我们可爱的国家……大不列颠已经被分配承担为她的姐妹国家制造商品的崇高使命。海洋彼岸的亲人将用我们的船只从密西西比河流域给我们运来他们种植的棉花;俄罗斯将为我们的工厂和作坊贡献它的大麻、亚麻和铁矿石。我们熟练的机械工和技工制造必要的机器,把这些原料织成精美的布匹,销往各国。所有的布匹都按照我们的款式制造,并使之符合人们的需要。我们的船只满载着原料归来,又将满载着制成品返回地球的各个角落。这种按照自然法则,用原料换制成品的办法是各个国家相互服务,显示人类的兄弟之情。”

——《世界经济史》

材料三:

第一次鸦片战争形势图 爱国华侨放缵泰1898年所画的《时局图》

材料四:清末列强对中国铁路的控制

| 线路 | 修建年代 | 起点和终点 | 备注 |

| 京汉铁路 | 1898~1906年 | 北京-汉口 | 比俄法控制 |

| 东省铁路 | 1898~1903年 | 满洲里-哈尔滨-绥芬河 | 俄国修建经营 |

| 东省铁路南满支线 | 1998~1901年 | 旅顺-哈尔滨 | 俄国修建经营,日俄战争后转让给日本 |

| 胶济铁路 | 1898~1904年 | 青岛-济南 | 德国修建控制 |

| 滇越铁路 | 1904~1910年 | 昆明-河口 | 法国控制 |

| 沪宁铁路 | 1905~1908年 | 上海-南京 | 英国控制 |

| 津浦铁路 | 1908~1911年 | 天津-浦口 | 英德控制 |

| 粤汉铁路 | 1908~1936年 | 广州-武昌 | 英法德美控制 |

问题:

(1)比较材料三、四,西方对中国的侵略方式和内容有什么变化?

(2)你是否同意材料二中英国政论家的观点?并说明理由。

(3)结合上述材料,谈谈你对近代中西方关系的认识。

| A.茶叶 | B.纺织品 | C.鸦片 | D.工艺品 |

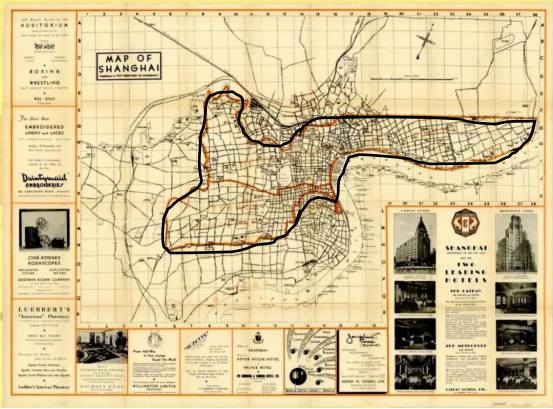

材料三:《上海县城厢租界全图》(1884年,点石斋版)(如图)。使用现代测绘技术实测主要道路。椭圆形内标识部分是上海县城厢部分,在其上部原图用不同色彩标识出美租界、英租界和法租界。

材料四:《上海城市地图》(1931年)(如图)。图中线框内为租界区。全图用英文标识和说明,地图周围出现的图片,是当年国际知名的品牌、酒店和商场在地图上刊登的广告。

问题

(1)材料一中“上海县”最初设立于哪个朝代?材料二中的“耶稣会”最初何时来华,并说明理由?

(2)材料三和材料四两幅上海地图有何不同?

(3)结合上述材料和所学知识,你如何看待近代上海的变迁?

材料一:乍一看,上海是五个开放口岸中最微小最不起眼的地方。……环城修筑的城墙濒临坍塌,已有300年历史了。

——《上海史:走向现代之路》

材料二:英、美、法划定的居留地,均在当时上海的城北地带(如下图)。在中国人看来,那里是“丛墓之墟”,“一片泥滩,三数茅屋”,上海道台更是窃喜“夷人”自选城外荒蔓之地。

——《上海乡土历史》 上海教育出版社

请回答:

(1)上海正式开埠于何时?为什么说“上海是五个开放口岸中最微小最不起眼的地方?”。

(2)上海道台为何窃喜“夷人”自选城外荒蔓之地?

(3)结合所学知识,分析“夷人”为何自选荒蔓之地?

材料一:中国今日所遇之国为文明国,中国今日所处之世界为野蛮之世界……今世各国对于内皆是文明,对于外皆野蛮,对于内惟理是言,对于外惟力是视。故其国而言之,则文明之国也;自世界而言之,则野蛮之世界也。……中国所居者为野蛮之世界,不野蛮则不足以图生存。

——杨度:《金铁主义说》(1907年)

材料二:自从德国打了败仗,“公理战胜强权”,这句话几乎成了人人的口头禅。……这“公理战胜强权”的结果,世界各国的人,都应该明白,无论对内对外,强权是靠不住的,公理是万万不能不讲的了。

——陈独秀:《〈每周评论〉发刊词》(1918年)

材料三:夫和议正开,我等所希冀所庆祝者,岂不曰世界中有正义,有人道,有公理,归还青岛,取消中日密约,军事协定,以及其他不平等之条约,公理也。即正义也。背公理而逞强权,将我之土地,由五国共管,倚我于战败国,如德奥之列,非公理,非正义也。

——许德珩:《天安门大会宣言》(1919年)

材料四:对公理、正义的怀疑,让中国在此后一度陷入对世界的迷惑,对国际组织的失望,直至第二次世界大战爆发,国际反法西斯阵线形成,中国的抗日战争纳入世界反法西斯的统一战场,赢得了胜利,哪怕这个胜利不过是“惨胜”,也让中国伴随着世界正义的重现获得了尊严。中国由此跻身于世界四强,成为联合国的创办国,成为战后世界秩序的安排者,成为战后世界安全的保障国——联合国五常。直到这个时候,中国人对“国际正义”方才有直接体认,有深刻理解,中国与世界终于真正达到从未有过的融合状态,坚信“公理终将战胜强权”。

——马勇:《坚信公理终将战胜强权》(2014年)

(1)根据材料一,请列举近代中国所遭遇的“文明国”野蛮对待的史实。

(2)请用史实概述材料二、三之间的关系。

(3)如何看待中国近代以来对“公理”“强权”看法的变化?

认真总结正确认识康乾盛世的得失,有利于我们辩证认识中国近代初期的形势。

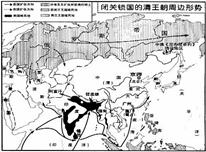

材料一 19世纪40年代中国周边形势图

材料二 “一个人口几乎占人类三分之一的大帝国,不顾时势,安于现状,人为地隔绝于世并因此竭力以天朝尽善尽美的幻想自欺。这样一个帝国注定最后要在一场殊死的决斗中被打垮。在这场决斗中,陈腐世界的代表是基于道义,而最现代社会的代表却是为了获得贱买贵卖的特权——这真是一种任何诗人想也不敢想的一种奇异的对联式悲歌。”

——《马克思恩格斯选集》第一卷,第716页

请问题

(1)根据所给材料,结合已有知识,说明当时中国处于怎样的“时势”?

(2)如何理解清王朝“安于现状”,“注定最后要在一场决斗中被打垮”?

(3)从社会发展角度看,这场“殊死的决斗”的实质是什么?

“我天朝君临万国,尽有不测神威,然不忍不教而诛。故特明宣定例。该国夷商欲图长久贸易,必当懔遵宪典,将鸦片永断来源,切勿以身试法。”

——选自《新全球史》(美 杰里·本特利、赫伯特·齐格勒著)

问题:(1)通过林则徐的这封信,你能提取怎样的历史信息?

(2)假如维多利亚女王收到了这封信,女王能满足林则徐的要求吗?为什么?

(3)当时中英两国的“宪典”是怎样制订的?