名校

1 . 1858年,英法等西方国家通过《天津条约》获取了在内地游历、经商等侵略权益,但1863年之前,西方人在华游历的首选之地为东三省、天津和北京,而1865年之后,长江中下游和东南地区逐渐成为西方人游历的热点地区。对这一变化,解释合理的是( )

| A.“东南互保”符合列强利益 | B.太平天国运动具有反侵略性 |

| C.传统的宗藩关系逐渐解体 | D.西方侵略势力伸向东南沿海 |

您最近一年使用:0次

2022-09-09更新

|

849次组卷

|

13卷引用:江苏省南京市六校2024届高三上学期期中历史试题

江苏省南京市六校2024届高三上学期期中历史试题河北省省级联测2023届高三上学期第一次月考历史试题重庆市缙云教育联盟2023届高三9月月考历史试题福建省莆田第二十五中学2023届高三上学期月考(一)历史试题吉林省通化梅河口市第五中学2023届高三10月月考历史试题新疆石河子第一中学2023届高三10月月考历史试题陕西省咸阳市高新一中2023届高三上学期第四次月考历史试题天津市第十四中学2023届高三上学期期末考试历史试题2023年四省联考 变式试题专练黑龙江省牡丹江市第三高级中学2024届高三上学期开学考试历史试题河北省衡水市河北武邑中学2024届高三上学期二调考历史试题单元测试冲关卷05-【轻松教,快乐学】2022-2023学年纲要上讲知识培素养同步精品广东省揭阳市普宁二中实验学校2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题

名校

2 . 1857年,清政府强烈反对在长江中游设置通商口岸。其后签署的《天津条约》约定,等到“军务肃清再行酌办”。1860年底,清政府转而同意开放汉口、九江两地。这一态度变化主要基于

| A.外交体制调整的要求 | B.推动洋务运动的考量 |

| C.以夷制夷策略的实施 | D.应对内部危机的需要 |

您最近一年使用:0次

2022-02-26更新

|

1399次组卷

|

34卷引用:江苏省南通市海安高级中学2023届高三上学期第二次月考历史试题

江苏省南通市海安高级中学2023届高三上学期第二次月考历史试题江苏省南通市海安市实验中学2023届高三10月月考历史试题江苏省盐城市亭湖高级中学2023届高三上学期期末考试历史试题广东省深圳市2022届高三一模历史试题安徽省滁州市定远育才学校2021届高三艺术班下学期第五次教学质量检测历史试题河北省石家庄市藁城区第一中学2022届高三上学期强化训练(一)历史试题西藏自治区林芝市第二高级中学2022届高三二模历史试题安徽省滁州市定远县育才学校2022届高三文综冲刺(一)历史试题山东省潍坊市2022届高三下学期5月份模拟(二)历史试题(已下线)第01讲民族危机的加深(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(新教材专用)(已下线)专题07晚晴时期的内忧外患与救亡图存-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】湖北省部分重点中学2023届高三10月联考历史试题山东省济宁市邹城市第二中学2023届高三9月月考历史试题(已下线)黄金卷02-【赢在高考·黄金8卷】备战2023年高考历史模拟卷(云南,安徽,黑龙江,山西,吉林五省通用)(已下线)周年热点专题03《虎门条约》签订180周年和《天津条约》签订165周年-备战高考历史复习之周年热点链接演练山东省临沂市郯城第二中学2023届高三上学期期末考试历史试题(已下线)中国近代史核心考点26两次鸦片战争-2023高考历史二轮复习核心考点精炼江苏省盐城市盐城中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题辽宁省大连市第八中学2024届高三9月月考历史试题山西省临汾市洪洞县向明中学2024届高三9月月考历史试题广西壮族自治区玉林市博白县中学2024届高三上学期月考(一)历史试题江苏省2023-2024学年高二上学期期末迎考历史abc卷(已下线)2023年高考天津历史真题变式练习中国近现代史江西省南昌市第二中学2021-2022学年高二下学期第一次月考模拟卷历史试题(B卷)江西省赣州市定南中学2021-2022学年高二3月月考历史试题河南省南阳市第六完全学校高级中学2021-2022学年高二下学期第三次考试历史试题山东省烟台市招远第一中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题辽宁省阜新市第二高级中学2021-2022学年高二下学期期末考试历史试题第15课两次鸦片战争-2022-2023学年高中历史纲要上同步及单元广东省珠海市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题云南省红河州开远市第一中学2023-2024学年高二上学期开学考试历史试题云南省红河州开远市第一中学2022-2023学年高二5月月考历史试题福建省三明第一中学2023-2024学年高一3月月考历史试题山东省青岛市2023-2024学年高一3月月考历史试题

名校

3 . 圆明园是清朝著名的皇家园林之一,有“万园之园”之称。其被焚毁于

| A.英法联军 | B.日军 | C.美军 | D.八国联军 |

您最近一年使用:0次

2022-02-17更新

|

1873次组卷

|

6卷引用:2023年江苏省学业水平合格考模拟历史试题(二)

名校

4 . 清代前期,地方社会士绅的社会职能局限于办理修桥铺路这样的地方公共事务;咸、同以后,士绅势力在地方社会趋于活跃,时人指出:“自治机关所概甚广,远如保甲守望,戒烟各局,近如理财、财政、公议各所,亦皆系地方自治性质。”这说明( )

| A.洋务运动改变了晚清政局 | B.维新思想影响了士绅职能 |

| C.传统的政治秩序受到冲击 | D.地方士绅阶层产生了分裂 |

您最近一年使用:0次

2021-06-01更新

|

1211次组卷

|

14卷引用:江苏省南京外国语学校 、金陵中学、海安中学三校2021届高三下学期联考最后模拟历史试题

江苏省南京外国语学校 、金陵中学、海安中学三校2021届高三下学期联考最后模拟历史试题备战2022年高考历史【名校地市好题必刷】全真模拟卷(江苏专用)-第一辑-卷5(已下线)二轮拔高卷01-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(江苏专用)2022年高考历史一轮复习讲练测-第10课鸦片战争(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮-政治史-考点08清政府的统治危机与政策调整黑龙江省大庆铁人中学2022届高三上学期开学考试历史试题重庆市育才中学2022届高三上学期适应性月考(一)历史试题河北省邯郸市武安市第一中学2022届高三上学期第五次调研考试历史试题山东省蓬莱第二中学2022届高三上学期第一次月考历史试题(已下线)考点16两次鸦片战争-【精华备考】2023年高考一轮基础学案(纲要上)2021-2022学年高一历史10分钟课前预习练(中外历史纲要上)-第15课两次鸦片战争【必刷题】2021-2022学年高一历史同步练习(中外历史纲要上)-第15课两次鸦片战争(已下线)上海市华东师范大学第二附属中学国际部(紫竹校区)2021-2022学年高一下学期期中历史试题江西省南昌市名校2022-2023学年高一12月月考历史试题

名校

5 . 鸦片战争之前,按国际惯例,中国与其他国家签订的条约以缔约方或第三方的文本作为解决争议的准本。1858年的中英《天津条约》却以英文文本为准,中法《天津条约》以法文文本为准。此后,以外文文本为准本的现象越来越普遍。这反映出清政府

| A.丧失与列强交往的主动权 | B.逐步接受国际惯例 |

| C.主动学习西方的先进理念 | D.坚守天朝上国观念 |

您最近一年使用:0次

2021-01-24更新

|

1478次组卷

|

26卷引用:江苏省南通市海门中学2021届高三3月月考历史试题

江苏省南通市海门中学2021届高三3月月考历史试题2021年广东省普通高中学业水平选择考适应性测试历史试题江苏省泰州市泰州中学2020-2021学年高二下学期开学考试历史试题天津市第三中学2021届高三2月月考历史试题(已下线)备战2021年高考历史二轮复习题型专练(新高考)-专题04列强侵略与近代中国的民族民主革命天津市红桥区2021届高三一模历史试题江苏省苏州市相城区陆慕高级中学2020-2021学年高二4月月考历史试题江苏省南京市大厂高级中学2020-2021学年高二2月月考历史试题广东省广州市华南师大附中2021届高三高考临门一脚历史试题云南省昭通市云天化中学2022届高三上学期摸底测试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点05近代列强的侵略战争(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题06晚清史2022届高三历史一轮复习试题(中国史部分)-课时练12-1840至1900年间列强侵略与中国人民的反抗斗争四川省内江市第六中学2022届高三上学期开学考试历史试题湖北省孝感市汉川市高级中学2022届高三8月暑期学科能力测试历史试题广东省梅州市兴宁市齐昌中学2022届高三上学期期中考试历史试题广东省汕头市潮阳第一中学2022届高三上学期开学考试历史试题黑龙江省鸡西市鸡东县第二中学2022届高三上学期期中考试历史试题(已下线)专题五考点13近代列强的侵华战争C卷-纲要上-新高考历史高频考点专项练习安徽省合肥市第六中学2020-2021学年高一6月月考(文素班选拔考)历史试题广东省中山市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题福建省福州第一中学2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题四川省南充市白塔中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题云南省大理州巍山县第二中学2021-2022学年高二下学期第二次月考历史试题湖北省问津联合体2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题福建省莆田锦江中学2023-2024学年高二上学期期中考试历史(会考)试题

名校

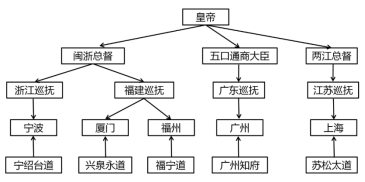

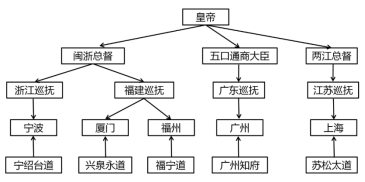

6 . 据1842—1859年间实践中的中国对西方外交机制网络示意图(见如图)可以推断,当时清政府

| A.建立统一外交机构的必要性 | B.沦为“洋人的朝廷” |

| C.摆脱了天朝上国的外交观念 | D.中央集权受到挑战 |

您最近一年使用:0次

2020-11-05更新

|

505次组卷

|

9卷引用:江苏省苏中苏南地区部分学校2021届高三3月普通高中学业水平选择性考试(模拟)历史试题

江苏省苏中苏南地区部分学校2021届高三3月普通高中学业水平选择性考试(模拟)历史试题广东省惠州市2021届高三上学期第二次调研考试历史试题河北省唐山市第一中学2021届高三上学期期中考试历史试题北京市海淀外国语实验学校2020-2021学年高二上学期期末考试历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第12课近代西方民族国家与国际法的发展(第2课时)2021-2022学年高二历史期中期末复习提高训练(选择性必修一)-第12课近代西方民族国家与国际法的发展黑龙江省哈尔滨市兆麟中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题新疆巴音郭楞州和硕县高级中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题北京市海淀外国语实验学校2021-2022学年高二上学期期末考试历史试题

名校

7 . 下表为第二次鸦片战争时期清军兵力配置情况(局部),表中清军兵力配置情况反映了

| 对外 | 对内 |

| 1857年底,英法联军占领广州,清廷未派援军收复广州 | 大批军队集结于南京周围 |

| 1858年5月,英法舰队列阵于大沽口外,相对峙的清军约1万人,援军不过6000 | 大量军队驻扎于江南、江北大营。曾国藩军营、胡林翼军营等处兵勇更多 |

| 1860年4月,英法联军次第占领舟山、芝罘、 大连湾,清军未做任何抵抗,福山、金州相峙的清军仅以千计 | 对付山东、河南、安徽等地捻军的兵数以万计 |

| 1860年8月起,英法联军猖獗于大沽、天津,直犯北京,此处清军总兵力20万,真正机动作战的不过5万余人 | 太平天国战场上,除被打垮的江南大营6万兵勇外,能机动作战的兵力达10万之巨 |

——据茅海建《近代的尺度:两次鸦片战争军事与外交》整理

| A.清廷的本质决定其战争政策 | B.洋务派奉行剿抚并用的方针 |

| C.中外势力联合镇压人民起义 | D.东南地区成为中外争夺焦点 |

您最近一年使用:0次

2020-09-03更新

|

633次组卷

|

18卷引用:江苏省连云港外国语学校2021届高三10月月考历史试题

江苏省连云港外国语学校2021届高三10月月考历史试题江苏省南京市六校联合体2021届高三11月联考历史试题(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(新高考版)-课时09列强侵略的不断加剧和国家出路的探索第13讲两次鸦片战争-纲要上-高三历史一轮复习课时作业《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存(能力提升)江西省宜春市上高二中2020-2021学年高一上学期第三次月考历史试题河北省衡水市安平中学2020-2021学年高一12月月考历史试题安徽省滁州市定远中学2020-2021学年高一上学期第二次阶段性检测历史试题青海省西宁市青海湟川中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题江西省赣州市于都县第二中学2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题浙江省台州市路桥区东方理想学校2020-2021学年高一5月月考历史试题安徽省淮北市树人高级中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题河北省石家庄市河北艺术职业中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2021-2022学年高一上学期期末考试历史(文)试题湖北省宜昌市第一中学2021-2022学年高一6月阶段性测试历史试题福建省莆田第一中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题 甘肃省嘉峪关市、临夏州、金昌市2022-2023学年高一上学期期中考试历史试题

名校

8 . 中英《天津条约》明确规定:两国“约定照各大邦和好常规,亦可任意交派秉权大员,分诣(去)大清、大英两国京师”,并对驻外公使待遇、来往礼节做了规定。这反映出

| A.清廷舍弃了传统外交观 | B.该条约体现友好协商原则 |

| C.英国谋求扩大侵华权益 | D.中英间形成平等外交关系 |

您最近一年使用:0次

2020-03-08更新

|

191次组卷

|

7卷引用:江苏省扬州市2020届高三下学期阶段性检测(一)历史试题

名校

9 . 下表显示了不同时期晚清政府外交应对挑战时的举措。无法据此得出的结论是

| 1842年 | 清政府严词拒绝英国遣使进京。 |

| 1860年 | 清廷被迫允准外国公使进京常驻,但对遣使驻外无意执行。 |

| 1864年 | 总理衙门将系统介绍国际法的译作《万国公法》分发到沿海各重要口岸。 |

| 1901年 | 清廷改总理衙门为外务部,班列六部之上。 |

| 1911年 | 外务部职能趋于简化,“大臣掌主交涉,昭布德信,保护侨人佣客,以慎邦交”。 |

| A.具有被动性与保守性 | B.中国外交趋向近代化 | C.忽视国家利益的维护 | D.中国社会转型的艰难 |

您最近一年使用:0次

2020-02-13更新

|

184次组卷

|

8卷引用:江苏省无锡市2020届高三上学期期终调研考试历史试题

名校

10 . 澳大利亚人维杜卡曾任《泰晤士报》驻华首席记者,居住北京达20余年(1897——1920)。他的大量报道、通讯与日记成为研究这一时期中国历史的重要素材。其中应不包括

| A.火烧圆明园的现场报道 | B.八国联军侵华的照片 |

| C.中华民国临时大总统宣誓的照片 | D.五四运动的有关报道 |

您最近一年使用:0次

2020-01-16更新

|

103次组卷

|

9卷引用:江苏省东台市创新高级中学2019届高三第一学期10月份检测历史试题