名校

1 . 2019年11月13日,爱国人士何鸿柴将十二生肖马首铜像捐赠国家文物局,回归圆明园永久收藏。马首铜像流失与下列哪一历史事件有关( )

马首铜像

马首铜像

| A.鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 |

| C.甲午中日战争 | D.八国联军侵华战争 |

您最近一年使用:0次

2020-12-01更新

|

279次组卷

|

12卷引用:河南省安阳市林州市林虑中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题

河南省安阳市林州市林虑中学2020-2021学年高一下学期开学考试历史试题山东省滨州市第一中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省营口市大石桥市第三高级中学2020-2021学年高一12月月考历史试题重庆市三峡名校联盟2020-2021学年高一12月联考历史试题西藏拉萨市拉萨中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题甘肃省武威市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题河北省衡水市冀州区第一中学2020-2021学年高一上学期期末(合格考)历史试题新疆乌苏市第一中学2021-2022学年高一下学期开学考试历史试题山东省济宁海达行知高级中学2020-2021学年高一10月月考历史试题北京市顺义区2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题辽宁省大连市第八中学2021-2022学年高一12月月考历史试题内蒙古满洲里远方中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

2 . 《天津条约》规定中国与欧美各国应该互派使节。但此后多年,派遣常驻使节一直是欧美国家单方面的行动,清廷没有任何动静,直到1876年郭嵩焘被清政府任命为第一任驻英法公使。这反映出

| A.欧美急于打开中国市场 | B.欧美列强拒绝交往中国 |

| C.清廷近代外交意识淡薄 | D.清廷固守闭关锁国政策 |

您最近一年使用:0次

2020-11-16更新

|

315次组卷

|

6卷引用:河南省信阳市2021届高三12月调研考试历史试题

名校

3 . 第二次鸦片战争期间,广州城乡民众用游击战术袭击敌人;港澳等地被外国人雇佣的工人,纷纷返乡;天津、烟台、旅顺乃至北京附近,都有民众自发起来袭击侵略军。中国民众的这些行为

| A.维护了国家的主权完整 | B.体现了自发的反侵略意识 |

| C.反映了民主意识的觉醒 | D.得到了清政府的有力支持 |

您最近一年使用:0次

2020-11-16更新

|

211次组卷

|

8卷引用:河南省洛阳市2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题

名校

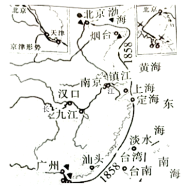

4 . 下面是近代中国某场战争形势图。这场战争使

| A.中国开始沦为半殖民地半封建社会 | B.京郊皇家园林圆明园被付之一炬 |

| C.西方侵略者在侵华过程中开始勾结 | D.清政府丧失了关税及贸易自主权 |

您最近一年使用:0次

2020-11-11更新

|

71次组卷

|

2卷引用:河南省平顶山市第一中学(新区)2020-2021学年高一上学期教学质量评估(二)历史试题

5 . 东交民巷的道,是北京唯一一处洋房林立的特色街道,现有著名的美国、日本、法国等国使馆旧址。这些“洋房”最初兴建于

| A.《南京条约》签订之后 | B.第二次鸦片战争后 |

| C.《辛丑条约》绕订之后 | D.甲午中日战争之后 |

您最近一年使用:0次

2020-11-10更新

|

133次组卷

|

2卷引用:河南省2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题

名校

6 . 1858年签订的《中英天津条约》中规定禁止中国用“夷”字指称英国人,1861年清政府则将“抚夷局”(1860年设立)改为“总理各国事务衙门”,即总理衙门。这种变动表明清政府

| A.极力固守天朝上国体制 | B.实现了对外交往转型 |

| C.迫于列强的霸权而求变 | D.崇洋媚外的外交政策 |

您最近一年使用:0次

2020-11-08更新

|

218次组卷

|

7卷引用:河南省中原名校2021届高三11月质量考评历史试题

7 . 澳大利亚人莫里循曾任《泰晤士报》驻华首席记者,中华民国总统政治顾问,居住北京20余年(1897——1920)。他的大量报道、通讯与日记成为研究这一时期中国历史的重要素材。下面这些资料里,他不可能留下的是

| A.火烧圆明园的现场报道 | B.八国联军侵华战争的照片 |

| C.美国提出门户开放政策的报道 | D.与义和团冲突的日记 |

您最近一年使用:0次

2020-11-01更新

|

113次组卷

|

2卷引用:河南省濮阳市濮阳职业技术学院附中2020-2021学年高一上学期阶段测试(二)历史试题

名校

8 . “英国自主之邦与中国平等,大英钦差大臣……至在京师租赁地基或房屋,作为大臣等员公馆,大清官员亦宜协同襄办。……待大英钦差公馆眷属、随员人等,或有越礼欺藐等情弊,该犯由地方官从严惩办。咸丰八年五月十六日(1858年),天津”。上述材料表明

| A.华夷秩序的传统外交体制解体 | B.列强控制北京,设立使馆区 |

| C.停止了外国领事的司法裁判权 | D.于北京设租界,由各国共管 |

您最近一年使用:0次

2020-10-17更新

|

218次组卷

|

21卷引用:2014届河南省项城三高高三复习班、小班上学期摸底考试历史试卷

2014届河南省项城三高高三复习班、小班上学期摸底考试历史试卷河南省安阳市滑县实验学校2017--2018学年高一年级第一学期期末模拟试题历史(二)2012-2013学年广东省实验中学高二下学期期末考试历史试卷2014届北京市101中学高三10月月考历史试卷2013届北京市朝阳区高三上学期期中考试历史试卷2014届湖北省黄冈市黄梅一中高三上学期适应训练文综历史试卷32015届湖北宜昌市金东方高中高三8月起点考文综历史试卷2015届湖北荆门市高三元月调研文综历史试卷2014届北京101中学高三上学期10月阶段性考试历史试卷2015-2016学年山东平度高一直升班抽考历史试卷云南省新平一中2018——2019学年高二开学分班考试 高二历史云南省大姚新街中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题河北省张家口市宣化第一中学2019年高三11月月考历史试题黑龙江省哈尔滨市第六中学2019年高三上学期第三次调研考试历史试题四川省泸州市泸县第四中学2019-2020学年高一下学期第四学月考试历史试题2020年秋季高二开学摸底考试历史卷 01(必修一、二全册)河北省石家庄市辛集市第一中学2019-2020学年高二4月月考历史试题(已下线)2022届高三历史一轮复习尖子生培优题典(课标全国专用)-考点05中国近代政治2022届高三历史一轮复习尖子生培优题典(新教材新高考)-考点05晚清时期的内忧外患与救亡图存河北省衡水中学2016届高三上学期三调考试历史试题2021-2022学年高一历史学情跟进卷(中外历史纲要上)-第05单元晚清时期的内忧外患与救亡图存

名校

9 . 鸦片战争后,朝野上下却沉浸在“施予恩惠以求羁縻”的迷梦中。即使在第二次鸦片战争惨败后,清廷最怕的也不是割地赔款,而是外国公使进驻北京。这说明

| A.清廷始终坚持“华夷之防” | B.传统藩属体系彻底崩溃 |

| C.天朝体制的束缚依然严重 | D.外交观念近代化艰难起步 |

您最近一年使用:0次

2020-10-13更新

|

213次组卷

|

5卷引用:河南省焦作市温县第一高级中学2022届高三上学期开学考试历史试题

名校

10 . 1854年,面对英、美、法三国提出的修约要求,清政府却坚持《南京条约》是万年和约,“断无更改”之意。清政府的这一态度

| A.力图抵制不平等条约的束缚 | B.隐含了天朝上国的外交心态 |

| C.使外交近代化进程艰难曲折 | D.刺激了民众抵抗侵略的决心 |

您最近一年使用:0次

2020-10-10更新

|

155次组卷

|

6卷引用:河南省顶尖名校2021届高三10月联考历史试题