材料一 香港自古以来就是中国的领土,鸦片战争以后一直被英国占领。1949年中华人民共和国成立以后,为了打破帝国主义对我国的经济封锁,保留香港作为国际通道,新中国没有立即收回香港主权。但中华人民共和国政府从来不承认关于香港地区的三个不平等条约,声明将在适当时机收回香港主权。

材料二 国家在必要时得设立特别行政区,在特别行政区内实行的制度按照具体情况,由全国人民代表大会以法律规定。

——1982年通过的《中华人民共和国宪法》

材料三 香港回归祖国,是彪炳中华民族史册的千秋功业。香港同胞从此成为香港的真正主人,香港历史从此揭开了崭新的篇章。

——江泽民《在中华人民共和国香港特别行政区成立庆典上的讲话》

请完成:

(1)结合所学知识,香港是怎样被英国占领的?

(2)“适当时机收回香港主权”应如何理解?中国如何对香港行使主权?

(3)香港回归祖国有何重大的历史意义?

2 . 阅读材料,回答问题。

材料一中国一直以“天朝”自居,从来不把世界上的其它国家当作是国家……中英鸦片战争已经打两年了,道光帝居然问大臣这样的问题:英吉利到底在何方向?女王有无婚配?和俄罗斯是否接壤?与新疆有无旱路可通。可笑不?没有国家观念,又何来国旗一说!……“亚罗号事件”是第二次鸦片战争的导火索。这个事件起因就是“华船冒挂洋旗”,和国旗有关。1862年又发生了一起中英水兵斗殴事件。在交步过程中,占尽便宜的英国人硬说船只没有挂国旗,不知道那是中国兵船,拒不负责。恭亲王奕䜣痛定思痛,考虑制定一面旗帜。在曾国藩的建议下,选定三角龙旗。但这并不是国旗,真正国旗的诞生,是在1888年。当时参与过很多外交活动的李鸿章,深感“无旗可挂”的尴尬,于是奏请慈禧太后,选定四角龙旗。《北洋海军章程》中第一次在官万文件中出现了“国旗”这一概念。

——摘自冯玄一《中英水兵斗殴事件,逼出中国历史上第一面国旗》

材料二1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径.自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市

——摘自《近代中国专题研究》

(1)根据材料一回答,为什么在清朝前期没有国旗?哪些因素推动了清朝后期制定国旗?

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳通商口岸发展的趋势,并分析通商口岸带来的主要影响。

| A.清朝的官僚体系发生了根本性变化 |

| B.清朝建立起了办理外交事务的部门 |

| C.启动了中国社会政治的现代化进程 |

| D.中国的半殖民地半封建化程度加深 |

| A.反映了清政府加强对来华外国人的管理 |

| B.有利于列强侵略中国 |

| C.反映了中国社会的半殖民地半封建性质 |

| D.是列强发动侵华战争的产物 |

5 . 近代以来,中学与西学、传统与现代的碰撞和斗争深深地影响着中国社会的发展历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一:传统文化认为“中国”是“天朝上国”,周围各国如“夷”,即未开化的野人,必须向中国臣服。资本主义列强刚刚闯进中国时,中国沿用了“夷”的称呼,如“英夷”、“法夷”等。推而广之,凡是和外因事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。

19世纪60年代起,“天朝”与“夷”的对称变为“中国”与“西洋各国”“泰西各国”的对称,“夷务”也就演变为“洋务”。

材料二:19世纪的报刊、揭帖中,对民众多以“臣民”“子民”相称。进入20世纪,“国民”“权力”话语逐渐取代了“臣民”“子民”话语。

(1)依据材料一分析,指出清政府的外交理念发生了什么变化?结合材料及所学分析其变化的原因。

(2)依据材料二,指出民众的地位发生了怎样的变化?结合19世纪末到20世纪前20年的重大历史事件,分析这一变化的原因。

| A.并未侵犯清朝领土主权 |

| B.由中国主动出租给英国 |

| C.成为列强最早侵华据点 |

| D.土地所有权仍属清政府 |

7 . 材料一就一般而言,历史事件随着时光流逝而意义日减。鸦片战争则不然。‘它是中国历史的转折,提出了中国必须近代化的历史使命。中国的现代化一日未完成,鸦片战争的意义就一分不会减。

——茅海建《天朝的崩溃》

材料二近代中国著名史学家蒋廷黻在《中国近代史》中指出:“1840年以前是我们对人家不公正,1840年以后是人家对我们不公正。”

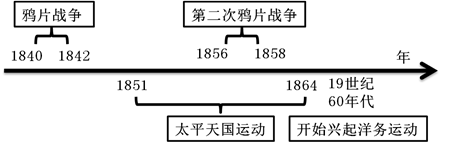

材料三19世纪中期的中国大事记

材料四兴车马之利……倘有能造如外邦火轮车,一日夜能行七八千里者,准自专其利,限满准他人仿做。兴银行……兴器皿技艺。有能造精奇利便者,准其自售。兴宝藏。凡金、银、铜、铁等货,有民探出者,准其禀报,爵为总领,准其招民采取。

——《资政新篇》

材料五从l840年到l949年,中国的现代化是屡遭挫折的、扭曲的、失败的、屡次失去发展机遇的。……中国面临的首要任务是如何避免或减轻外国帝国主义的侵略或者反抗外敌入侵,是改革国家政治,使国家民主化……

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

(1)简析材料一中鸦片战争“是中国历史的转折”这句话的含义。

(2)结合所学知识分析材料二中“不公正”的含义。

(3)历史事件的发生具有内在联系。结合材料二图示及所学知识,举出一例分析说明它们之间的内在联系。

(4)有学者认为“太平天国运动既是旧式的农民战争,但又带有新的时代特点”,请结合材四说明“带有新时代特点”指的是什么?

(5)根据材料五,结合所学知识指出,近代中国的现代化“屡遭挫折”,难以获得发展机遇的根本原因是什么?辛亥革命为了“使国家民主化”做了哪些努力?

8 . 阅读材料,回答问题。

材料一在两千年时间里,中国依靠其优越的文化、富足经济、军事力量,在东亚保持领袖地位,而朝鲜、琉球、安南、缅甸等周边小国则接受小伙伴的地位。构成这个以中国为中心的国际关系的基本原则,是国家的不平等,而非如近代西方那样的国家平等,“国际家庭”成员之间的关系不是由国际法来制约,而是由所谓的封贡体系来支配。封贡体系体现了儒家的礼仪观念,并确认一个等级制的世界秩序,中国在其中享有优越地位,安如磐石且不可侵犯。清廷坚持封贡体系不仅适用于亚洲周边国家,也适用于其他想与中国建立关系的西方国家。清廷把西方国家的使节当作藩属国使臣对待,作为内政的一部分由礼部和理藩院负责处理,而没有专门常设的外交机构。

——摘编自徐中约《l600—2000中国的奋斗》

材料二鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签汀《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。中华民国建立后,陆征祥出任外交总长,立即按照西方国家的模式改组外交部。抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。1943年蒋介石成功出席开罗会议,并于会后发表《开罗会议宣言》,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”,表明国际体系平等地接纳了中国,中国第一次以一个大国身份参与国际事务,中国外交近代化转型至此基本完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期中国外交体制形成的原因,并分析说明其与西方近代外交体制的区别。

(2)根据材料二和所学知识,概括鸦片战争后中国外交机构的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。

| A.中央集权的削弱 |

| B.经济变迁的推动 |

| C.理学功能的更新 |

| D.社会危机的影响 |

材料 无论是何种形态,也无论是“漂洋过海用暴力和劫掠的手段给当地人民带来灾难”,还是主动“在世界近四分之一的疆域中强制推行自由贸易、法治、投资保护和相对廉洁的政府”而“改善了全球的福利”,英美法系的形成影响了包括中国在内的世界对“法律”的认知与实践。

——摘编自马剑银《英美法在近代中国:1840—1949》

根据材料并结合所学知识,围绕“英美法制与近代中国”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)