| A.西方各国加强对华控制 | B.国人对西方的认识不断深入 |

| C.中外民族矛盾日趋缓和 | D.救亡的路径由自强转向革命 |

材料一 第四条 嗣后,陆路前定通商处所商人数目及所带货物并本银多寡,不必示以限制。

第五条 俄国在中国通商海口设立领事馆。为查各海口驻扎商船居住规矩,再派兵船在彼停泊,以资护持。

第七条 通商处所俄国与中国所属之人若有事故,中国官员须与俄国领事官员,或与代办俄国事务之人会同办理。

——中俄《天津条约》(1858年)

材料二 1950年中苏签订了《中苏友好同盟互助条约》,规定了中苏双方在政治、经济军事和文化方面的全部合作,确认了中苏之间的同盟关系,有效期为30年。1980年,第五届全国人民代表大会第七次会议通过决议,《中苏友好同盟互助条约》30年期满后,不再延长。

——刘德斌《国际关系史》

材料三 华春莹就俄罗斯外长拉夫罗夫3月22日起访华一事发表评论:过去一年,在习近平主席和普京总统的共同引领下,中俄新时期全面战略协作伙伴关系取得显著成果……相信此访将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好趋势,密切双方在国际事务中的战略协作。中方愿与俄方一道,落实好两国元首共识,以共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年为主线,弘扬条约精神,在更大范围、更宽领域、更深层次上推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系,共同打造战略互信、互利合作、民心相通、公平正义的国际关系典范。

——摘编自新华社报道

(1)根据材料一指出《天津条约》侵犯了我国哪些主权。

(2)根据80年代我国外交政策调整的相关内容,分析材料二中全国人大废止《中苏友好同盟互助条约》原因,指出中苏关系正常化的时间。

(3)阅读材料三并结合所学知识,阐述中俄两国为推进新型区域合作所进行的外交实践,并分析其意义。

材料

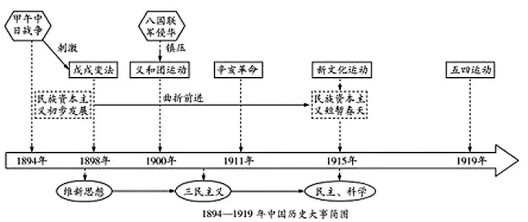

(1)如图能够反映中国近代历史的多种发展趋势,指出其中一种趋势。

(2)根据材料并结合所学知识,对这一趋势予以阐述。(要求:表述清晰,史论结合。)

| A.半殖民地化程度加深 | B.中央集权受到了挑战 |

| C.符合外交近代化趋势 | D.总理衙门的地位下降 |

| A.中国外交的近代化趋势 |

| B.中国外交完全与世界接轨 |

| C.列强在外交上欺凌中国 |

| D.清政府具备近代国家观念 |

请回答:

(1)结合所学知识,写出材料中①②两处的侵华战争名称,并分别指出它们对中国社会发展进程产生的影响。

(2)据材料和所学知识,概括近代中国人民抗争中体现出的进步趋势。

7 . 鸦片战争以后,西方列强通过一系列侵华战争把中国逐渐卷入世界资本主义市场。阅读下列材料:

材料一:中国与欧洲各国立约通商,开埠互市……一国争,诸国蚁附;一国至,诸国蜂从。滨海七省,浸成洋商世界;沿江五省,又任洋舶纵横。

——摘编自郑观应《盛世危言》

材料二:1898年,清总理衙门相继奏请开湖南岳州、福建三都澳、直隶秦皇岛为通商口岸,均获得批准,这是中国第一批自开的商埠。同年,清廷又颁布“广开口岸”上谕。

——摘编自杨天宏《口岸开放与社会变革:近代中国自开商埠研究》

材料三:与其说条约口岸代表了移植于中国沿海海岸的西方生活方式,还不如说中国接纳了西方人及其生活方式……是一个具有双重作用的历史存在,是强权政治的产物,又是一个社会窗口。

——摘编自费正清《中国沿海的贸易和外交》

回答下列问题:

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括近代中国通商口岸设立的演变趋势。

(2)据材料三,指出“条约口岸”在推动中国近代化过程中的主要作用与表现。

(3)据上述材料并结合所学知识,论述材料三中的观点。(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述通畅;280字左右)

8 . 阅读材料并回答问题。

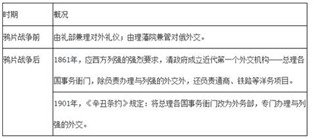

材料一清代外交机构的演变

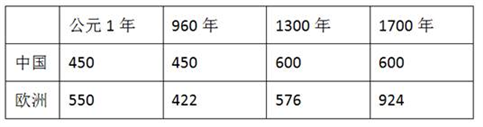

材料二英国经济学家安格斯·麦迪森的研究证明,长达五百多年的明清两朝是一个长期停滞的时期:从1300年到1800年的五百年中,中国的人均GDP增长率为——零。而这五百年里,……外部世界开始以加速度的方式,成十倍成百倍地往前狂奔的时候,我们像“龟兔赛跑”中的那只兔子一样,在一棵枯树下酣睡了五百年。

中国与欧洲人均GDP比较

(安格斯·麦迪森制表,单位为国际元)

这一觉睡到1840年,国门被枪炮打开,但在很长时间里还是没有清醒过来,要到1894年的甲午海战打完,才说“一战而全民皆醒矣”。所以这一段时间,对于中华民族来讲,是一个要深刻反思的时期。

——吴晓波《历代经济变革得失》

(1)据材料一,列举清代外交机构的演变并指出其反映的中国社会发展的趋势是什么?

(2)你是否同意甲午“一战而全民皆醒矣”?说明理由。

9 . 鸦片战争后,中国面临“千古未有之变局”,以下从三个方面进行分析。

材料一中国一直以“天朝”自居,从来不把世界上的其它国家当作是国家……中英鸦片战争已经打两年了,道光帝居然问大臣这样的问题:英吉利到底在何方向?女王有无婚配?和俄罗斯是否接壤?与新疆有无旱路可通。可笑不?没有国家观念,又何来国旗一说?

“亚罗号事件”是第二次鸿片战争的导火索。这个事件起因就是“华船冒挂洋旗”,和国旗有关。1862年又发生了一起中英水兵斗殴事件。在交步过程中,占尽便宜的英国人硬说船只没有挂国旗,不知道那是中国兵船,拒不负责。恭亲王奕䜣痛定思痛,考虑制定一面旗帜。在曾国藩的建议下,选定三角龙旗。但这并不是国旗,真正国旗的诞生,是在1888年。当时参与过很多外交活动的李鸿章,深感“无旗可挂”的尴尬,于是奏请慈禧太后,选定四角龙旗。《北洋海军章程》中第一次在官万文件中出现了“国旗”这一概念。

——摘自冯玄一《中英水兵斗殴事件,逼出中国历史上第一面国旗》

材料二1843年中国第一批被迫开放的通商口岸正式形成……到1894年通商口岸共有34个。甲午战争后,列强又通过一系列不平等条约增开通商口岸40余处……19世纪末清政府面临严重的经济危机,一些官僚认为自开一些口岸是增加财政收入的重要途径.自1898年到民国年间自开通商口岸达30多处……(至此)可供外国人贸易的口岸达到110个。除极少数由于种种原因未能发展起来,绝大多数后来都发展成为我国的经济重点和主要城市。

——摘自《近代中国专题研究》

材料三1901年为确定《辛丑条约》的赔款数额,总税务司赫德向列强提供了清朝财政报告,其中收支状况表如下:

| 岁出 | 数额(千两) | 岁入 | 数额(千两) |

| 中央和各省的行政费 | 30000 | 田税 | 26500 |

| 陆军 | 30000 | 各省杂税 | 1600 |

| 海军 | 5000 | 各省杂项收入 | 1000 |

| 宫廷花费 | 1100 | 盐税盐厘 | 13500 |

| 海关经费 | 3600 | 厘金 | 16000 |

| 出使经费 | 1000 | 常关税 | 2700 |

| 河道经费 | 940 | 海关税(一般货物) | 17000 |

| 铁路 | 800 | …… | |

| 债款开支 | 24000 | ||

| …… | |||

| 总计 | 101120 | 总计 | 88200 |

注:“债款开支”中的债务主要是指1895—1898年的三笔外债。“厘金”是一种商业税,盐也是抽厘对象,即“盐厘”。“常关税”为内地货物通过税。

(1)指出清朝前期没有国旗的原因,概括推动清朝后期制定国旗的因素。

(2)归纳通商口岸发展的趋势,分析通商口岸带来的主要影响。

(3)结合所学知识,以“从财政收支看清末政治经济状况”为主题解读材料三。

要求:提取信息充分(不同角度的信息至少3条);总结和归纳准确、解释完整和分析清晰。

10 . 阅读材料,回答问题。

材料一在两千年时间里,中国依靠其优越的文化、富足经济、军事力量,在东亚保持领袖地位,而朝鲜、琉球、安南、缅甸等周边小国则接受小伙伴的地位。构成这个以中国为中心的国际关系的基本原则,是国家的不平等,而非如近代西方那样的国家平等,“国际家庭”成员之间的关系不是由国际法来制约,而是由所谓的封贡体系来支配。封贡体系体现了儒家的礼仪观念,并确认一个等级制的世界秩序,中国在其中享有优越地位,安如磐石且不可侵犯。清廷坚持封贡体系不仅适用于亚洲周边国家,也适用于其他想与中国建立关系的西方国家。清廷把西方国家的使节当作藩属国使臣对待,作为内政的一部分由礼部和理藩院负责处理,而没有专门常设的外交机构。

——摘编自徐中约《l600—2000中国的奋斗》

材料二鸦片战争以后,中国被迫与西方列强签订了一系列不平等条约,列强势力的纷纷涌入,打破了中国传统的闭关政策。清廷中一些比较早的“开眼看世界”的大臣开始探索在西方外交语境下建立适应国际交往需求的外交机构。第二次鸦片战争后,清廷与英、法、俄分别签汀《北京条约》,增开通商口岸、列强公使驻京。1860年,“总理各国事务衙门”在京设立,专门办理对西方各国的交涉及各项洋务。1901年《辛丑条约》签订,应西方列强要求清政府将总理衙门改为“外务部”。中华民国建立后,陆征祥出任外交总长,立即按照西方国家的模式改组外交部。抗日战争爆发后,中国政府积极推行“抗日外交”,把外交作为国家战略的头等大事,积极参与国际“首脑外交”。1943年蒋介石成功出席开罗会议,并于会后发表《开罗会议宣言》,“中外舆情莫不称颂为中国外交史上空前之胜利”,表明国际体系平等地接纳了中国,中国第一次以一个大国身份参与国际事务,中国外交近代化转型至此基本完成。

——摘编自王承庆《中国外交体制的建立与近代化转型》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期中国外交体制形成的原因,并分析说明其与西方近代外交体制的区别。

(2)根据材料二和所学知识,概括鸦片战争后中国外交机构的变化趋势,并对中国近代外交进行评价。