名校

1 . 1911年11月13日,《民立报》报道:“自鄂事发生后,粤垣官吏异常戒严,民间谣言尤多,无日不宣传党人将于某日举事。粤督大恐,因邀集省中大绅江孔殷、梁鼎芬等筹商解息之策。”这可用于解释( )

| A.辛亥革命产生深远影响 | B.武昌起义重创北洋军阀 |

| C.清廷专制统治难以维系 | D.广东革命力量较为强大 |

您最近一年使用:0次

2023-12-21更新

|

137次组卷

|

8卷引用:吉林省部分名校2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

2 . 1911年8月,保路运动由“文明争路”转向激烈抗争,四川142个州县的工人、农民、学生和市民纷纷投身其中。9月,运动发展为全省抗粮抗捐,出现了群众性罢市、罢课风潮。这一运动( )

| A.反映出国内阶级矛盾激化 | B.得到武昌起义的有力支援 |

| C.直接导致了辛亥革命爆发 | D.标志着中国民主革命转型 |

您最近一年使用:0次

2023-07-10更新

|

413次组卷

|

6卷引用:四川省内江市2022-2023学年高二下学期期末考试文综历史试题

名校

3 . 同盟会成员创办的《民呼日报》刊发旅沪蜀人檄文:“失川汉铁路,即亡国之本,而卖川汉铁路,即无异卖全国。政府已矣,吾四百兆(四亿)之可怜虫,将奈何!”该文所反映的历史事件( )

| A.反映出列强势力开始深入内地 | B.推动资产阶级革命政党的建立 |

| C.促进“实业救国”思潮的兴起 | D.为武昌起义的发生提供了条件 |

您最近一年使用:0次

2023-05-08更新

|

833次组卷

|

12卷引用:江苏省盐城市阜宁县2023-2024学年高一上学期期末历史试题

江苏省盐城市阜宁县2023-2024学年高一上学期期末历史试题北京市海淀区2023届高三二模历史试题(已下线)专题02客观题汇编中国近代史—旧民主主义革命-学易金卷:2023年高考历史二模试题分项汇编(北京专用)江苏省连云港市灌南县第二中学2022-2023学年高二下学期第二次月考历史试题陕西省西安市西咸新区泾河新城第一中学2022-2023学年高二5月月考历史试题(已下线)第16讲戊戌维新变法与辛亥革命(练习)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)第18课·辛亥革命之武昌起义与中华民国的建立·随堂练习B卷宁夏吴忠市吴忠中学2024届高三上学期第一次月考历史试题江苏省江阴市某校2023-2024学年高二上12月学情调研(必修)历史试题江苏省宜兴中学、泰兴中学、泰州中学2023-2024学年高一12月联合质量检测历史试题宁夏石嘴山市第三中学2024届高三10月月考历史试题(已下线)黄金卷06-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(江苏专用)

名校

4 . 20世纪初,湖北革命党人在知识分子、新军中大量散发《警世钟》《猛回头》等书刊。李健侯回忆称:“辛亥前的几年间,在我们学校里,很多禁书都流行着。”而当时的主管部门竟然视而不见。据此可知,辛亥革命率先在武汉爆发主要是因为该地( )

| A.宣传得力和社会心理变化 | B.新军的革命性较强 |

| C.新式教育解放了人们思想 | D.政府已经失去民心 |

您最近一年使用:0次

2023-03-17更新

|

604次组卷

|

9卷引用:内蒙古阿拉善盟第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(A卷)

内蒙古阿拉善盟第一中学2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题(A卷)辽宁省县级重点高中联合体2023届高三一模历史试题2023届新高考历史模拟预热卷【山东专版】河北省保定市高碑店市崇德实验中学2023届高三3月月考历史试题(已下线)回归教材重难点06辛亥革命与中华民国的建立-【查漏补缺】2023年高考历史三轮冲刺过关(新高考专用)江苏省镇江市镇江中学2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题湖北省恩施州高中教育联盟2022-2023学年高一下学期期中考试历史试题陕西省渭南市韩城市2022-2023学年高二5月月考历史试题第18课·辛亥革命之武昌起义与中华民国的建立·随堂练习A卷

名校

5 . 阅读材料,回答问题。

根据材料一并结合所学知识,对材料二中“(武汉)精神上,物质上,皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功”的观点进行论证。

材料一

材料二 辛亥革命曷为成功于武昌乎?论者⋯⋯精神上、物质上皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功。虽为公所不及料,而事机凑巧、种豆得瓜。

——摘编自张春霆《张文襄公治鄂记》

根据材料一并结合所学知识,对材料二中“(武汉)精神上,物质上,皆比较彼时他省为优。以是之故,能成大功”的观点进行论证。

您最近一年使用:0次

2023-02-22更新

|

527次组卷

|

4卷引用:福建省福州第一中学2024届高三上学期期末历史试题

6 . 1911年10月,《泰晤士报》在报道辛亥革命时谨慎用词,没有急着对起义进行定性判断。但到了11月则相继发表了《首相袁世凯》《袁世凯的责任》《袁世凯的任务》等文章,而对孙中山的报道则显得不足。这表明《泰晤士报》( )

| A.反对中国实行民主共和制度 | B.根据中国政体变化调整态度 |

| C.默认袁世凯复辟帝制的行为 | D.立足英国国家利益进行报道 |

您最近一年使用:0次

2023-02-22更新

|

260次组卷

|

4卷引用:山东省威海市2023届高三上学期期末考试历史试题

山东省威海市2023届高三上学期期末考试历史试题安徽省六安市裕安区新安中学2022-2023学年高一下学期第一次月考历史试题(已下线)考点巩固卷06辛亥革命与中华民国的建立-2024年高考历史一轮复习考点通关卷(新高考通用)第18课·辛亥革命之武昌起义与中华民国的建立·课堂例题

名校

7 . 1911年11月川东北的革命党人攻陷广安县城后成立了“大汉蜀北军政府”,刚上初等小学的邓小平见到“革命队伍威风凛凛”,“豪绅地主害怕造反逃跑光了”,“赶场的农民听说打倒贪官,免除苛捐杂税,欢喜极了”。据此可知,这场革命( )

| A.直接反抗西方列强侵略 | B.改变了中国社会性质 |

| C.彻底铲除了封建制度 | D.冲击了封建主义势力 |

您最近一年使用:0次

2023-02-09更新

|

69次组卷

|

3卷引用:重庆市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(康德卷)

名校

8 . 有学者认为,预备立宪期间,清政府宣布实行铁路干线国有政策,激化了各种社会矛盾;各地兴起各种形式的保路斗争,其中四川省尤为激烈,最后酿成了骇人听闻的“成都血案”;清廷命令湖广总督瑞澂自湖北带兵前往镇压,部分鄂军西调。这主要说明( )

| A.革命派并未做好革命的准备 | B.政策失当加剧了清朝统治危机 |

| C.辛亥革命的发生具有必然性 | D.清政府对革命力量的警惕性强 |

您最近一年使用:0次

2022-12-26更新

|

100次组卷

|

6卷引用:四川省泸州市泸县第四中学2022-2023学年高二上学期期末考试历史试题

名校

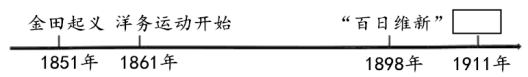

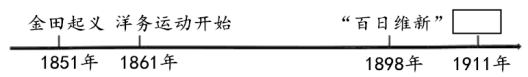

9 . 晚清时期,国家陷入内忧外患的严重局面,社会各阶层为寻求国家出路进行了探索。以下时间轴展示了其中的四件大事,方框处应填入( )

| A.虎门销烟 | B.左宗棠收复新疆 |

| C.义和团运动 | D.武昌起义 |

您最近一年使用:0次

2022-11-17更新

|

825次组卷

|

15卷引用:四川省南充市南部县东辰学校2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题

四川省南充市南部县东辰学校2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题山东省滨州市2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(A卷)黑龙江省哈尔滨市哈师大附中2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题北京市2022年高二第二次普通高中学业水平合格性考试历史试题第18课辛亥革命(轻松练)-【轻松学历史】2022-2023学年高一纲要上同步课件与课时训练福建省福州第三中学2022-2023学年高二学业水平合格性测试模拟历史试题历史-2022-2023学年高一下学期开学摸底考试卷A(统编版)湖南省普通高中2023年高一学业水平合格考(一)历史试题广东省汕头市潮阳区河溪中学2022-2023年高一学业水平合格考模拟历史试题四川省绵阳南山中学实验学校2022-2023学年高一2月月考历史试题河北省张家口市宣化第一中学2022-2023学年高一上学期月考(二)历史试题湖南省怀化市洪江市第一中学2023-2024学年高一上学期开学考试历史试题三年(2021-2023)学考模拟题分类汇编之第17课挽救民族危亡的斗争三年(2021-2023)学考模拟题分类汇编之第18课辛亥革命北京理工大学附属中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

10 . 武昌起义后,有些地区的农民群众在农村中也掀起了反封建斗争的风暴。江苏常熟、江阴、无锡三县交界地区爆发了农民武装暴动,恶霸地主的房屋被烧毁,并被插上了“革命大都督”的旗帜。这表明当时( )

| A.阶级矛盾异常尖锐 | B.辛亥革命群众基础广泛 |

| C.民主观念得到弘扬 | D.农民阶级获得完全解放 |

您最近一年使用:0次

2022-07-28更新

|

114次组卷

|

5卷引用:河南省豫南名校2021-2022学年高二下学期期末联考历史试题