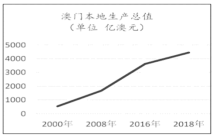

从地域范围看,澳门占地面积很小;从16世纪以后中外历史交汇的视域看,澳门的社会变迁,折射出五百年来中国乃至世界历史的沧桑巨变。

(一)葡萄牙人东来

16世纪中叶,葡萄牙人获得澳门租住权,逐渐开通里斯本-果阿-澳门-长崎的东西方国际贸易航线。

(1)16世纪,葡萄牙人频繁东来的原因是(双选)

| A.郑和船队远航 | B.欧亚陆路贸易受阻 |

| C.新航路开辟 | D.北冰洋航线开通 |

澳门在葡萄牙人居留之前便已是对外贸易的泊口,明代广东政府在此设立“守澳官”,负责港口的管理。葡萄牙人居留澳门后,守澳官的职责加重了。 ——黄鸿钊《澳门史》 | 海禁既开,濠镜澳(即澳门)杂处诸番,百货流通,定则征税。 ——(康熙)《粤海关志》 |

1744年,一名居住在澳门的葡萄牙籍犯人,经清朝当局判决后,在澳门被执行死刑。 ——改编自德·杰塞斯《历史上的澳门》 |

(二)近代中国苦难与抗争的缩影

(3)依据下列表格,完成填空。

| 阶段 | 事件 |

| 澳门被占 | 1840年,①________战争爆发,清政府被迫于1842年签订《南京条约》,中国主权开始丧失。1849年,葡萄牙人趁机对澳门进行殖民统治。 |

| 救亡图存 | 1897年,康有为为了宣传②_______思想,在澳门策划创办《知新报》。 |

| 1909年,中国同盟会在澳门成立分会。 1911年,③_______爆发,澳门分会发动香山起义予以响应。  | |

| 共赴国难 | 七七事变后,澳门各界多次组派工作分队深入战地服务,为④_________战争胜利作出贡献。 |

(三)回归与发展

| 1949年中华人民共和国成立后,中央政府声明,香港、澳门是中国领土,将在适当时机通过外交谈判收回。 1987年中葡两国签署联合声明。 1993年《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》正式颁布。 1999年12月20日澳门特别行政区正式成立。 |  |

| A.100年 | B.150年 | C.180年 | D.200年 |

(6)综合上述材料并结合所学,谈谈你对澳门历史变迁的认识。

2 . 阅读下列材料并回答问题。

材料一中国近代以来的思想解放和理论探索是在特殊的历史背景下发生和演变的。甲午

战争以来,西方列强对中国的侵略进一步加深,中国社会遭到“数千年未有之变局”。在这种历史背景下,仁人志士从救亡图存、民族独立、民族复兴的目的出发,在制度与文化、革命和建设的道略上开辟了向国外学习的现代化之路。这就决定了启蒙与救亡互为表里,仿效与探索相辅相成。正如陈旭麓先生所言,它,既不是一江长流,也不止一个洪峰,而是以一个接一个思潮的涨落相继出现的,近代的中国在帝国的黄昏中醒来,在思想的汇合中扬弃,逐渐踏上了蜕变与新生的历程.在中国近现代思想、理论的演变中,始终存在着一种内在的历史逻辑,即不同的历史时代面对的主题和任务不同,也就有了不同的思想与理论成果。

——摘编自杨全顺《中国近代启蒙思想演进的逻辑与特点》

(1)根据材料一并结合所学,概括近代中国思想启蒙的特点。

材料二在灾难深重的近代中国,救亡和启蒙一直是两个突出的课题。二者是何关系?

1986年,李泽厚在《走向未来>创刊号上发表题为《启蒙与救亡的双重变奏》的论文。他在文中指出,五四时期,“启蒙性的新文化运动”与“救亡性的反帝政治运动”的关系是“相互促进”、“一拍即合”、“彼此支援”、“相碰撞而又同步”。遗憾的是,这种局面并没有延续多久,严峻的危亡局势和剧烈的现实斗争,迫使政治救亡再次全面压倒了思想启蒙。

李泽厚“救亡压倒启蒙”的观点遭到了学术界的普遍批判。王元化认为,“把启蒙和救亡看成全然相克是不对的”。金冲及指出,“从根本上说,是救亡唤起启蒙,还是救亡压倒启蒙?我想是前者而不是后者。”丁守和也谈到:“救亡唤起启蒙,启蒙是为了救亡。戊戌时期是这样,五四时期也是这样”。杜文君进一步强调,“救亡压倒启蒙”说歪曲了中国现代思想史的主题,改写了中国近代的全部历史。彭明认为:“把马克思主义排斥在科学和民主之外,排斥在启蒙运动之外的看法,是很不全面的。”李良玉更是直接指出,“不是救亡压倒启蒙,而是救亡是启蒙的逻辑发展,是它的必然趋势。”

——郑永年《中西方启蒙的差异》

(2)近代中国的救亡与启蒙究竟是什么关系?根据材料二并结合所学知识,谈谈你的认识。

3 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一 为了维护满洲贵族的利益和特权,清初、中期推行高度的中央集权体制,清廷注重提高地方督抚中满员的比例,出任总督的旗员比例尤高。以1837年为例,先后任总督者共10人,其中有7位旗人,占70%。同年任巡抚者共20人,其中有8位旗人,占40%。1860年后,湘淮军取代八旗、绿营兵成为清军主カ,各地的军政大权多落入湘淮系势力手中。据统计,仅湘系集因,官至总督、巡抚、尚书、侍郎、提督者即有数十人之多;官至道员、总兵以上者又有100多人。而在1864年,在10名总督中,旗员只有3人,占30%,在担任过巡托的19人中,则是清一色的汉员。其势力从长江中下游各省扩展至华南、西南及直隶、山东、河南、陕西等北方省份。自湘军起,兵归国有一变而为兵为将有,同时湘淮军的饷需也由将帅“就地筹划”得来,而非由清廷户部调拨,总督、巡抚就利用手中的兵权,独揽地方上的民政、财政、司法诸大权。

——摘编自郑师渠《中国近代史》

材料二 清王朝的覆灭,固然因革命的冲击所致,但需要进一步追问的是,清王朝何以在武昌起义后迅速土崩瓦解?宣统年间,摄政王载沣极力主张集权于皇族亲贵,将中央集权推至极致。然而,清廷的实际主政者摄政王载沣与隆裕太后都不是强有力的核心人物,通过新政所企求的中央集权,并没有真正地强化中央政权,同时还失去了对地方的实际控制力。在清廷中央集权的过程中,地方督抚权力相应地大为削弱,实际上是一种“内外皆轻”的权力格局。清廷把各省新军的指挥权、调遣权统归军谘府、陆军部,削去地方督抚的兵权,是最为致命的。地方督抚面对革命,除少数顺应世变潮流以外,多数督抚想效忠清王朝,但大都有心无力而已。当清廷中央与地方督抚的权威一并衰落之时,军人势力乘势而起,出现军人干政,袁世凯正是依靠其北洋系军人的支持,而顺利地逼清帝退位,并攫取了民国大总统职位。

——摘自李细珠《辛亥鼎革之际地方督抚的出处抉择》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出1860年前后清朝政局的重大变化,并分析其原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清王朝迅速垮台的原因。综上所述,谈谈晩清政府处理中央与地方关系的教训。

(1)结合所学如识,分析为什么说“武昌首义本身是武汉城市现代化的产物”?

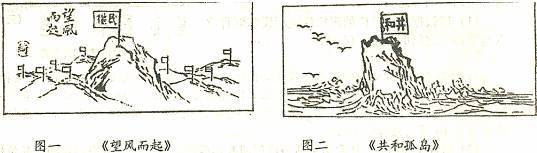

(2)图一、图二反映了武昌起义后国内时局发展的两种不同心态:相对乐观与相对悲观。请你结合所学知识谈谈你对图片所反映的武昌起义后国内形势的看法。

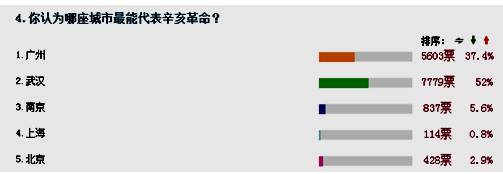

材料一: 凤凰网“你认为哪座城市最能代表辛亥革命”问卷调查统计

材料二: 众所周知,1900年至1911年期间,上海连续演绎了许多有声有色的政治剧,比如爱国学社、张园国会、苏报案、民立报,还有同盟会中部总会等等,这些剧目均具有全国影响和重大意义。

——廖大伟《辛亥革命与上海政治地位的提升》

材料三: 辛亥革命除了在长江流域几个大城市轰轰烈烈的开展外,在其它地区的城市要缓慢得多。……可以这样认为,辛亥革命走向没有从南方推进到北方,没有从长江流域推进到全国。再者,没有从城市推进到农村。形成革命运动沿海、沿江城市先进,内地和边疆城市落后,南方城市先进,北方城市落后,先进的城市成为革命的舞台,落后的城市成为反革命的基地。

——田玄《中国城市现代化动向的不平衡与辛亥革命的走向》

请回答:

(1)结合所学知识,分析为何广州和武汉得票遥遥领先?如果请你增添两个城市作为备选项,你会选择哪两个城市?为什么?

(2)结合材料二,分析为什么会有人选择上海代表辛亥革命?

(3)根据材料三,概括辛亥革命的发展具有怎样的特点?产生这一特点的社会根源是什么?

(4)结合上述材料及所学知识,谈谈辛亥革命对中国新民主主义革命产生了哪些影响?