名校

1 . 鸦片战争以后的救亡叙事中,排外与仇外是中国民众的普遍心理,然而到了辛亥(革命)前后,“排满一救国一抵抗侵略”成为惯用论述逻辑,认为“外人”仅为“及身之祸”,而“满虏”则为“祖父之仇”。造成这一转变的主要原因是

| A.列强侵华程度的加剧 |

| B.民族救亡意识的兴起 |

| C.向西方学习层次深入 |

| D.清廷革新能力的丧失 |

您最近一年使用:0次

2019-08-24更新

|

2276次组卷

|

34卷引用:江西省宜春市宜丰中学2019年高三上学期第一次月考历史试题

江西省宜春市宜丰中学2019年高三上学期第一次月考历史试题江西省赣州市赣县三中2019-2020学年高二1月考前适应性考试历史试题江西省赣州市崇义中学2019-2020学年高二下学期开学考试历史试题2019年河南省南阳市第一中学高三上学期第二次开学考历史试题2019年天津市杨村第一中学高三上学期第一次月考历史试题2019年安徽省亳州市第二中学高三上学期第二次月考历史试题黑龙江省鹤岗市第一中学2019年高三11月月考历史试题山东省济南市历城第二中学2019-2020学年高二上学期期中考历史试题黑龙江省哈尔滨师大附中2019年高三上学期期中考历史试题黑龙江省顶级名校2019年高三上学期期中考历史试题福建省龙岩市连城县第一中学2019年高三上学期第二次月考历史试题山东省济南市章丘四中2019-2020学年高二上期第二次阶段测试历史试题湖南省长沙市雅礼中学2020届高三上学期月考(三)历史试题2020届山东省潍坊市临朐县高三综合模拟考试历史试题(一)河北省石家庄市正定中学2019-2020学年高二3月线上月考(下学期第一次月考)历史试题山西省大同市第一中学2019-2020学年高一3月月考(网上)历史试题(已下线)天津市杨村一中2020届高三第一次月考历史试题江苏省连云港市海头高级中学2019-2020学年高二下学期第二次质量检测历史试题广东省深圳外国语学校2021届高三上学期第一次月考历史试题学易精品同步课程-统编版新教材中外历史纲要上-第18课辛亥革命四川省遂宁市第二中学2020-2021学年高一上学期第二次阶段测试历史试题江苏省连云港市赣榆县第一中学2020-2021学年高一1月月考历史试题黑龙江省齐齐哈尔市第八中学校2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2022年高考历史一轮复习专项训练(中外历史纲要上)-第18课辛亥革命2021-2022学年高三历史一轮复习课时专项训练(人教版必修一)-第13课辛亥革命甘肃省嘉峪关市第一中学2021届高三二模历史试题2021-2022学年高一历史同步单元AB卷(中外历史刚要上)-第六单元辛亥革命与中华民国的建立(B卷·提升能力)【单元测试】2021-2022学年高一历史尖子生选拔卷(中外历史纲要上)-第六单元辛亥革命与中华民国的建立(选拔卷)山西省太原市山西大学附中2019-2020学年高一12月月考文综历史试题2021-2022学年高一历史学情跟进卷(中外历史纲要上)-第06单元辛亥革命与中华民国的建立湖南省汨罗市第一中学2021-2022学年高一下学期优生选拔考试历史试题四川省遂宁中学校2021-2022学年高一3月月考历史试题河南省郑州市第一〇二高级中学2021-2022学年高一上学期期末线上考试历史试题云南省昆明市云南民族大学附中2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题

名校

2 . 晚清时期中国思想界出现了一场针锋相对的论战,部分观点如图。此论战的双方是

| A.地主阶级顽固派与洋务派 | B.顽固势力与资产阶级维新派 |

| C.资产阶级保皇派与革命派 | D.封建顽固势力与革命派 |

您最近一年使用:0次

2021-02-03更新

|

651次组卷

|

11卷引用:江西省吉安市省重点中学2020-2021学年高二上学期联合考试历史试题

江西省吉安市省重点中学2020-2021学年高二上学期联合考试历史试题山东省济宁市2019~2020学年高三三模历史试题《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第六单元辛亥革命与中华民国的建立(基础过关)湖北省部分重点中学2021届高三10月联考历史试题河北省沧州市任丘市第一中学2020-2021学年高二上学期第一次阶段考试历史试题福建省三明市泰宁第一中学2020-2021学年高二上学期学分认定暨第一次阶段考试历史试题《单元测试定心卷》-高一人教版必修1-第四单元近代中国反侵略、求民主的潮流(基础过关)山东省烟台第一中学2021届高三10月考试历史试题湖北省荆州市沙市中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题河北省承德第一中学2020-2021学年高二上学期第一次月考历史试题甘肃省金昌市第一中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题

名校

3 . 19世纪末20世纪初,革命派旨在推翻清王朝,建立民主共和政体;立宪派旨在力争改造清王朝,使之走上君主立宪的道路。立宪派与革命派的分歧是君主立宪制与民主共和制两种模式,请愿斗争和武装起义两种方式的选择之争。这反映了

| A.两派主张分别代表各自阶级的政治要求 |

| B.两派的斗争目标有了同质化的要求 |

| C.清廷向西方学习的紧迫程度进一步深化 |

| D.国人对帝国主义侵略缺乏客观认识 |

您最近一年使用:0次

2019-05-28更新

|

1105次组卷

|

12卷引用:江西省宜春市靖安中学2019-2020学年高二4月线上考试历史试题

江西省宜春市靖安中学2019-2020学年高二4月线上考试历史试题江西省赣州市赣县第三中学2019-2020学年高二下学期入学考试历史试题【校级联考】河南省九师联盟2019届高三高考历史模拟试卷(5月份)山东邹平双语学校2018—2019学年高二第二学期第五次周测历史试题宁夏银川市第一中学2018-2019学年高二下学期期末历史试题(已下线)2019年7月29日 《每日一题》2020年一轮复习-辛亥革命山东省济南市外国语学校三箭分校2019年高三10月段考历史试题河北省衡水市冀州中学2019年高三上学期一轮复习检测历史试题(一)《备战2021年高考一轮复习易错题》易错点13近现代中国思想黑龙江省大庆市大庆中学2021届高三10月月考历史试题江苏省镇江市吕叔湘中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题陕西省西安市长安区第一中学2019-2020学年高二下学期第一次质量检测历史(文)试题

名校

4 . 阅读材料,完成下列要求。

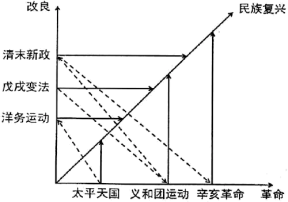

材料 革命与改良都是近代中国社会各阶层探索国家生存发展出路,实现民族复兴的主要手段。有人据此图示革命、改良、民族复兴三者问的关系(如图)。

(说明:可以针对革命、改良、民族复兴三者间的关系进行论证,也可以进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)

材料 革命与改良都是近代中国社会各阶层探索国家生存发展出路,实现民族复兴的主要手段。有人据此图示革命、改良、民族复兴三者问的关系(如图)。

——改编自张福运《对中国近代史上革命与改良的再认识——民族复兴的视角》

运用中国近代史有关史实,对革命、改良与民族复兴间的关系进行探讨。

(说明:可以针对革命、改良、民族复兴三者间的关系进行论证,也可以进行修改、补充、否定或提出新观点,并加以论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。)

您最近一年使用:0次

2019-07-17更新

|

732次组卷

|

21卷引用:江西省赣州市第三中学2018届高三第一次月考(开学考试)历史试题

江西省赣州市第三中学2018届高三第一次月考(开学考试)历史试题江西省赣州市赣县三中2019年高三上学期期中考历史试题江西省赣州市赣县第三中学2022-2023学年高一10月月考历史试题2016届山西太原高三下期第二次模拟考试历史试卷2017届重庆市第八中学高三上学期历史期末考前训练(二)(1.16)历史试卷黑龙江省大庆实验中学2017届高三考前得分训练(三)文科综合历史试题 山东省菏泽第一中学2018届高三上学期第一次月考历史试题2(已下线)优生百日闯关系列 专题13 近代以来中国的思想解放潮流(已下线)优生百日闯关系列 专题14 近代中国反侵略求民主的潮流福建省龙海市第二中学2017-2018学年高二下学期期末考历史试题四川省攀枝花市第十二中学2019届高三10月月考历史试题山东省宁阳县复圣中学2019届高三上学期期末统考模拟历史试题安徽省淮北市濉溪县第二中学2018-2019学年高二下学期4月联考历史试卷湖北省黄冈市麻城实验高中2018-2019学年高二下学期期中历史试卷2019年广东省广州市中科教育全程复读学校第二次月考历史试题西藏拉萨市拉萨中学2019-2020学年高二上学期第二次月考文综历史试题吉林省长春市第二实验中学2019-2020学年高二下学期期末考试历史试题内蒙古兴安盟乌兰浩特第一中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)全国卷小论文题专项指导与训练——关系探讨类(六)(已下线)题型08 论证、评述(说明)型非选择题-备战2022高考历史热考题型解读四川省遂宁市第二中学校2021-2022学年高二下学期半期考试历史试题

名校

5 . 以孙中山为首的资产阶级革命派,倡导“权利与义务”相统一的道德观,即把个人“权利与义务”和国家自主、民族独立联系起来,并从个人、家庭、社会、国家相互之间的关系,论证了权利与义务的统一。这表明革命派

| A.提升了人们的价值取向 | B.维护了个人的权利与义务 |

| C.摧毁了传统的伦理道德 | D.促进了国人民族观的认同 |

您最近一年使用:0次

2020-10-09更新

|

246次组卷

|

6卷引用:江西省南昌市莲塘第一中学2021届高三11月月考历史试题

名校

6 . 1907年,浙江巡抚张曾扬以革命党罪名捕杀秋瑾,舆论大哗,认为官府未按“文明国对于国事犯之办法,而是无供无证,欲杀则杀,不必按律,人权尽为侵削”。张声名狼藉,后虽调离浙江仍难平民愤。张忧惧成疾,辞官回籍。材料说明

| A.清末时民权意识渐醒 |

| B.清政府重视民众舆论 |

| C.巡抚张曾扬徇私枉法 |

| D.西方国家同情革命党 |

您最近一年使用:0次

2018-09-22更新

|

468次组卷

|

13卷引用:江西省奉新县第一中学2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题

江西省奉新县第一中学2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题广东省惠州市惠东高级中学高一年级2017—2018学年第二学期4月份月考历史试卷辽宁省部分重点高中2019届高三9月联考历史试题【全国百强校】山西大学附属中学2018-2019学年高一上学期期中考试历史试题【全国百强校】内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学2018-2019学年高一上学期12月月考历史试卷福建省莆田第八中学2018-2019学年高一上学期期末考试历史试题河南省濮阳市范县一中2019届高三高考模拟历史试卷(二)【全国百强校】吉林省吉化第一高级中学校2018-2019学年高二下学期期中考试历史试题2020届高三高考一轮考点课后练习:辛亥革命2019年甘肃省武威市第六中学高三上学期第一次月考历史试题湖南省衡阳市衡阳县第四中学2019年高三8月月考历史试题(平行班)甘肃省武威市古浪县第一中学2019年高三上期第二次月考历史试题福建省三明市将乐县第一中学2022届高三上学期第一次月考历史试题

名校

7 . 胡适在1910年6月30日给母亲的信中说:“现在时势,科举既停,上进之阶,唯有出洋留学一途。”由此可见

| A.废科举阻断读书人的仕途 |

| B.留学成为进取仕禄的主要途径 |

| C.国内的新式教育仍未起步 |

| D.辛亥革命推动了留学成为热潮 |

您最近一年使用:0次

2018-02-04更新

|

333次组卷

|

14卷引用:江西省赣州市兴国中学2021-2022学年高二下学期第三次月考历史试题

江西省赣州市兴国中学2021-2022学年高二下学期第三次月考历史试题河北省邯郸市2017-2018学年高一上学期期末考试历史试题江苏省东台市创新学校2018-2019学年高一11月月考历史试题黑龙江省大庆铁人中学2018-2019学年高一下学期开学考试历史试题统编版2019选择性必修一国家制度与社治理第二单元官员的选拔与管理检测题山东省菏泽市单县第五中学2020-2021学年高二10月月考历史试题山东省济宁市曲阜市第一中学2020-2021学年高二9月月考历史试题河南省新乡市长垣市第十中学2020-2021学年高二上学期期中考试历史试题山东省青岛第十六中学2020-2021学年高二上学期第5学段模块检测历史试题河南省平顶山市龙河实验高级中学2021-2022学年高一12月月考历史试题北京市日坛中学2021-2022学年高二上学期期中历史试题陕西省清源中学2021-2022学年高二下学期第二次月考历史试题黑龙江省伊春市铁力市马永顺中学2022-2023学年高二上学期第一次月考历史试题天津市第四十七中学2023-2024学年高二上学期第一次月考历史试题

8 . 清朝晚期,革命派希望历史教育能激励少年的爱国尚武、尊崇革命之情;温和派希望历史教育能使国人思想开明,支持改革;保守派则企图借用历史教育达到忠君卫教的目的。可见,历史教育

| A.体现出鲜明的国家意志 | B.旨在强化思想的控制 |

| C.是宣扬政治理念的载体 | D.促进了革命思想传播 |

您最近一年使用:0次

2020-04-21更新

|

203次组卷

|

2卷引用:2020届江西省百校大联考高三4月文科综合考试历史试题

名校

9 . 革命派对列强利用不平等条约对中国进行侵略的史实作了深刻地批判:“条约之事终,合成而国亡随之……故欲免瓜分,非先倒满清政府,则无挽救之法也。”革命派开展上述批判,旨在

| A.揭露民族危亡出现的根源 |

| B.号召废除不平等条约 |

| C.发动民众开展反帝的斗争 |

| D.宣传暴力推翻清政府 |

您最近一年使用:0次

2019-04-28更新

|

293次组卷

|

7卷引用:江西省南昌市第二中学2019-2020学年高一上学期期中考历史试题

名校

10 . 阅读下列材料,完成下列要求。

提取材料有关信息,围绕“思想辩论”拟定一个具体论题,并加以阐述。(要求:整合材料中的信息并结合史实展开阐述;论题明确,史论结合。)

在近代史上,面对生死存亡的民族危机,新型士大夫群体、知识分子群体都在悲愤地探寻如何摆脱被西方列强鱼肉、实现民族自强与独立的出路。于是,从甲午战争至19世纪20年代,围绕救亡图存展开的争论,大的思想辩论达7次之多:

| 时期 | 思想辩论 |

| 甲午战败告急时 | “君主立宪”与“君主专制”之争 |

| “学校”与“科举”之争 | |

“八国联军”瓜分中国之时 | “革命与改良”之争 |

| “民主共和”与“君主立宪”之争 | |

| “欧化”与“国粹”之争 | |

| 早期新文化运动时 | “新道德”与“旧道德”之争 |

| “中西文化” |

——摘编自宫京成《浅论中国近代报刊对社会思潮的传播与影响》

提取材料有关信息,围绕“思想辩论”拟定一个具体论题,并加以阐述。(要求:整合材料中的信息并结合史实展开阐述;论题明确,史论结合。)

您最近一年使用:0次

2019-05-28更新

|

196次组卷

|

3卷引用:【全国百强校】江西省临川二中、临川二中实验学校2018-2019学年高二下学期第三次联考历史试题