材料一 黄帝被推为中华民族的始祖,《史记》以《黄帝本纪》为中国历史的开篇。司马迁还以“万系一宗”来叙说民族关系,认为汉人与诸多民族均是同根同源。历代祭祀黄帝之举,史不绝书。当少数民族入主中原时,往往自称为黄帝后裔。对黄帝的崇拜,使中华文明在多元发展的同时,一以贯之地保持了连续性。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》等

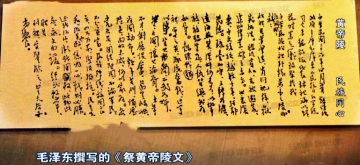

材料二 以下图片是毛泽东、蒋介石、邓小平在黄帝陵的题字(词)碑

(注:毛泽东祭文是为国共两党同祭黄帝而作,部分内容为“亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权。”:蒋介石题字“黄帝陵”。)

(1)根据材料一并结合所学知识,分析黄帝文化在中国古代的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪三四十年代国共两党祭祀黄帝的背景和影响。

材料一 将其命名为“丝绸之路”,其实是张骞通西域起到的效果。张骞通西域本身是出于军事、政治目的,而不是出于贸易。张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣。罗马帝国实力强大,对丝绸有强劲需求,罗马帝国贵族都以穿上丝绸为贵,随后丝绸价格甚至高过黄金,而汉朝是丝绸唯一来源。

——摘编自葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

材料二 全面抗战爆发后,中苏联合开辟了西北国际通道。该通道从苏联萨雷奥泽克到中国境内的霍尔果斯口岸,全长2925公里。据统计,1937年到1941年,中国向苏联购买飞机997架,坦克82辆,火炮1000余门,机枪5万余挺,汽车1000余辆。这些物资90%以上是通过西北国际通道运抵中国。1937—1944年,中国运交苏联的产品有钨砂、纯锑、锡、铅等矿产,还有大量的茶叶、桐油、生丝、羊毛、驼毛及羊绒、皮张等,这些物资大部分在星星峡、哈密等处交货。西北国际通道是中国境内延伸距离最长、运行时间最长、也是最安全的国际交通线。这一通道的开辟使古老的丝绸之路重现昔日的荣光。

——摘编自尚季芳《论西北抗战大后方的地位》

(1)根据材料一,指出汉代丝绸之路形成的历史条件,并结合所学知识概括汉代丝绸之路的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析“西北国际通道”运行的背景及意义。

材料一 在这以前,中国人民也发生过多次反对帝国主义和封建军阀的政治行动,可是它们或者是单纯的军事行动,或者是只有较少人参加的爱国运动。五四运动就大不相同了,它所牵动的社会面如此之广,表现出不达目的誓不罢休的顽强意志,使反动势力张皇失措。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》第一卷

材料二 昨天的同盟者一中国共产党和中国人民,被看成了仇敌,昨天的敌人一帝国主义者和封建主义者,被看成了同盟者。从此以后,生气蓬勃的中国大革命就被葬送了。但是,中国共产党和中国人民并没有被吓倒,被杀绝。他们高举起革命的大旗,举行了武装的抵抗,组织了人民的政府,实行了土地制度的改革,创造了人民的军队一中国红军,保存了和发展了中国人民的革命力量。

——《毛泽东选集》

材料三 抗日战争时期,中国共产党领导的人民武装,在敌后战场上对敌发起大小战斗共达12.5万余次。最多投入正规部队90多万、民兵200多万。中国共产党领导的人民抗日武装力量担负着对华日军一大部分兵力的抗击作战任务。敌后战场不仅承担了抗日战争后期中国战场对日作战的主要任务,也成为中国抗日进入反攻阶段、彻底打败日本侵略者、夺取抗日战争伟大胜利的前线战场。

——摘编自步平《中国共产党是引导全民族抗战走向胜利的旗帜》

(1)据材料一指出五四运动以前的政治行动有何缺陷?与之相比,五四运动又具有了哪些新的特点?

(2)据材料二,指出“中国大革命”指的是哪一事件。结合所学知识,分析中国共产党人走出了一条怎样的革命道路。

(3)据材料三,用一句话概括中国共产党在抗日战争中的作用。结合所学,指出中国共产党以什么政治原则实行民主选举来巩固和扩大抗日民主根据地。

材料一 与中国近代史上的大多数对外战争不太一样,甲午中日战争,从物的层面来说,中国是有能力与日本抗衡的。但由于方略失当、指挥失误以及清朝统治集团的腐败等一些更深层的原因,中国战败了。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料二 抗日战争时期的中国总格局可以这样概括,即一个战争、两个战场、三种政权。日本侵华战争爆发后,经过一年多的剧烈变化,这种总格局于1938年年底形成。直到日本战败投降,这个格局才消失。整个抗日战争时期中国内部的演变。是在这个总格局中进行的。

———摘编自白寿彝《中国通史》

材料三 1935年的瓦窑堡会议是抗日战争中一个重要转折点。是实现全民族统一抗日的重要会议,1937年国共宣言标志着抗日民族统一战线正式达成。毛泽东指出即便是统一抗日也要坚持独立自主,要保证共产党队伍在思想上、政治上、组织上都要独立。相对于国民党提出的“逸胜论”,共产党根据实际情况提出了符合国情的《论持久战》。国民党正面战场先后组织发动了包括淞沪会战在内的20余次大规模战役,实现了以空间换时间的战略目的;共产党在敌后发动群众联合抗日,并开展游击战收复失地。中国在进行反法西斯战争时得到了反法西斯同盟的援助和支持,也为世界反法西斯战争作出巨大贡献。

——摘编自陈春好《中国抗日战争胜利的原因探讨》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析甲午中日战争中国战败的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述中国“两个战场”的表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳中国人民抗日战争胜利的原因。

材料一 1940年3月,中共中央发出党内指示,规定在政权的人员分配上,“共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,不左不右的中间派占三分之一”。共产党在政权中的领导作用,是要靠党员的质量来保证的,而不必有更多的人数。在陕甘宁边区,1941年根据“三三制”原则进行了改选;党外人士担任乡以上干部者有3592人,占总数三分之二。根据地内的开明绅士由此得以进入政权机构。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二 延安时期,中国共产党积累了大量成功的执政经验,留下一批宝贵的政治遗产。“三三制”就是其中的重要一项,它是延安民主的象征。随着抗战胜利的临近,新中国也在不远的将来可以望见,“参议会”将为……所取代。“三三制”民主的统战协商功能将分隔出去,因而更加凸显“人民民主”的实质内涵。那种重视人民群众的主体地位、政治参与和政治教育的民主,将开辟民主的中国模式,而在抗战中形成的“延安道路”亦将延伸为“中国道路”。

——摘编自刘晨光《“三三制”民主:原因、问题与实质》

(1)分析材料一、二,说明延安时期中国共产党政权建设探索的意义。

(2)结合材料和所学知识,举例说明抗战中形成的“延安道路”如何延伸为“中国道路”的表现?

材料一 1927年4月,田中义一出任日本首相后,提出《对华政策纲领》,声称:满蒙地区,特别是东北三省,与日本“有重大的利害关系”,纲领还表示,日本将采取包括武力在内的一切手段,来维护并进一步扩张其在满蒙、特别是东三省的权益。1930年,世界资本主义经济危机波及日本。日本帝国主义进一步加紧实施武装占领中国东北的计划。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)据材料一,概括日本在30年代加紧侵华的原因。(2)国内史学界关于抗战的时间问题有“十四年说”和“八年说”两种观点。结合所学知识,请你分别指出两种观点的历史依据。

材料二 1941年中国共产党发表《为抗战四周年纪念宣言》中说:“四年以来,全国军民奋起抗战,不顾牺牲,不怕困难,前赴后继,再接再厉,付出了很大的代价,度过了许多的难关,卒能使敌寇胆寒,环球心折,奠定了民族复兴的基础,产生了新中国的雏形。”

——王桧林《抗日战争与解放战争若干问题研究》

(3)据材料二,归纳抗战奠定了民族复兴基础的突出表现。(4)结合所学知识,举一例在抗战战略防御阶段中国军民“使敌寇胆寒,环球心折”的重大成果。

材料三 抗日战争部分大事摘录

| 时间 | 大事 |

| 1938年 | 45个华侨团体聚会新加坡,宣告成立“南洋华侨筹赈祖国难民总会”。 |

| 1939年 | 《黄河大合唱》首演于延安立即引起巨大反响,随即很快唱响全国。 |

| 1943年 | 美,中,英三国首脑在开罗举行会议,讨论战后处置日本问题。 |

| 1945年 | 八路军、新四军和华南抗日纵队已发展到九十一万人,民兵发展到二百二十万人以上,建立了十九个大的解放区。 |

(6)综合上述材料,你认为近代以来推动中华民族觉醒和团结的因素有哪些?

材料一 中共一大的纲领是一个直接实行社会主义革命的纲领。历史选择了社会主义,历史又以客观现实限制了主观愿望。在这种选择和限制的统一中形成了新民主主义革命的思想和理论。这一思想和理论以反帝反封建的革命目标,接续了旧民主主义革命未竟的事业,又以无产阶级的领导取代资产阶级的领导,表现了新旧革命的嬗变。同时,它赋予资产阶级性质的民主革命以社会主义的未来前途。沿着这条道路,中国人在千辛万苦之后取得了民主革命的最后胜利。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 中国仍属于以农业生产方式为主体的半殖民地半封建社会,经济和交通极端落后,各地区发展又极不平衡,那种在资本主义比较发达的国家主要依靠工人阶级利用危机时刻在反动统治力量强大的城市进行革命的理念,不符合中国国情。

材料三 为挽救日益严重的民族危机,1935年8月1日,中共中央发表《为抗日救国告全体同胞书》,即“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”。1935年底,中共中央在瓦窑堡召开会议,分析了当时的形势:中日矛盾上升为主要矛盾。它指出中国共产党的任务,就是要把红军的活动和全国工人、农民、学生、小资产阶级、民族资产阶级的一切活动汇合起来,成为一个统一的民族革命战线。瓦窑堡会议和毛泽东的报告,从理论和实践上系统地解决了党的统一战线政策问题。

——摘编自《中国抗日战争研究》

材料四 中国共产党不是以空话,而是以领导农民进行土地改革的事实,使他们迅速看清是谁代表着他们的利益,应该跟着谁走。……中国革命的军事斗争同土地制度的改革是不能分开……没有土地制度的改革,没有广大农民的全力支持,军事斗争也会失去力量源泉而不可能战胜强大的敌人。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)根据材料一,说明新旧革命“嬗变”的表现。一句话概括中国共产党成立对中国革命的影响。

(2)分析材料二,论证中国选择“农村包围城市,武装夺取政权”道路的历史必然性。

(3)依据材料三,回答中国共产党对国民党政策的变化,及中共政策发生变化的主要因素。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出中国共产党取得解放战争胜利的原因。

材料一 1931年日本发动九一八事变,侵占东北三省。蒋介石于1931年9月21日召集国民党中央常务委员会临时紧急会议,商讨对日方略。蒋介石主张以日本侵占东北的事实,先行提出向国际联盟与签订非战公约诸国诉诸公理,同时“要求国人镇静忍耐,努力团结,准备自卫,并信赖国联公理处断。”中国共产党适时提出联合全国各种军队一致抗日的主张,全国抗日救亡运动不断高……

——摘编自《抗日战争史》

材料二 1937年卢沟桥事变后,全国抗日战争终于爆发了。八一三事变后国民政府发表声明:“中国今日郑重声明,中国之领土主权,已横受日本之侵略;国际盟约,九国公约,非战公约,已为日本所破坏无余中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。”1937年工农红军改编为八路军、新四军,抗日民族统一战线正式形成。在抗日民族统一战线的旗帜下,全国性抗日迅速展开

——摘编自《抗日战争史》

材料三 1943年1月11日,中美在华盛顿签署《关于取消美国在华治外法权及处理有关问题之条约》。同日,中英在重庆签署《中英关于取消英国在华治外法权及其有关特权条约与换文》.新约规定废除的英美在华特权有:领事裁判权、通商口岸特别法庭权、使馆区及一些铁路沿线的驻兵权、沿海贸易与内河航行权、外人引水权、英籍海关税务司权等。同时宣布废除《辛丑条约》,将天津、广州的英租界及北平使馆区的各种权益归还中国。

(1)根据材料一、二指出蒋介石抗日态度的变化,并结合所学知识分析变化的原因。

(2)根据材料三结合所学知识指出这一时期中国外交取得成就的意义。

材料一 土地革命战争时期,中国共产党在各农村革命根据地实行土地制度的彻底改革,没收地主土地分给无地少地的农民。这项政策的实施,对于革命根据地的巩固和革命战争的推进,起了决定性作用。但在日本侵略者步步进逼、中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾的形势下,为了促成抗日民族统一战线的建立,中国共产党提出了“停止没收地主土地”的政策,开始了党的土地政策的重大转变。

-摘编自柳礼泉《抗战时期党的土地政策研究》

材料二 1947年《中国土地法大纲》颁布后,各解放区普遍深入展开斗争恶霸地主和没收、分配地主的土地。至1948年底,大约有1.5亿人口地区完成土改任务,使得1亿无地少地的农民获得了土地。这一胜利,大大激发了农民革命和生产积极性,巩固了人民民主政权,鼓舞了解放军指导员的士气。

-摘编自王桧林《中国现代史》

(1)根据材料一,指出中共土地政策从土地革命时期到抗战时期的变化,并结合所学知识分析这种变化出现的主要原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析解放战争时期土地改革的意义。

材料一 瓦窑堡会议决议之所以能够提出关于抗日民族统一战线策略总方针的基本思想,主要有这样几个方面的原因:九一八事变后,中国社会的阶级关系发生了重要的变化,不但民族资产阶级要求抗日,而且乡村中一部分富农和小地主、国民党军队中的爱国将领也要求抗日。1932年9月,共产国际执行委员会第十二次全会就指出当时资本主义世界的经济危机使帝国主义各国重新瓜分世界的斗争更加激烈,随后又注意到法西斯势力在某些国家兴起,并逐步提出了建立世界反法西斯统一战线的任务。1935年1月,中共中央在长征途中于遵义召开了政治局扩大会议,结束了以王明为代表的“左”倾错误,确立了以毛泽东为代表的新的中央的正确领导。

——摘编自张冰《抗日民族统一战线策略总方针的形成》

材料二 抗日民族统一战线是在广大民众抗日呼声的推动下,由中国共产党所倡导,国民党最终顺应,从而形成的全民族的统一战线;相对大革命时期的统一战线,抗日民族统一战线的范围更加广泛,主要表现在两点:一、在爱国主义和民族主义的旗帜下,抗日民族统一战线的统战范围超过以往任何时候。二、抗日民族统一战线的范围超越中国一国,具有更大的广泛性;抗日民族统一战线包含中国共产党、国民党和以中国青年党为代表的其他中间派别。由于历史原因,各党派各阶级政治力量不平衡,同时在地域分布上也表现出这种不平衡;由于抗日民族统一战线是以国共合作为基础的,国共两党之间的性质是根本相悖的,这使得统一战线内部的分散性在国共两党之间表现得尤为突出。即使在抗日民族统一战线已经建立的情况下,国民党内部的部分反动分子还是一味地否认统一战线,特别是在日本帝国主义改变了对国民党的策略后,国民党的政策明显发生改变。国民党的方针破坏了抗日民族统一战线,动摇了国共合作。

——摘编自谷正《抗日民族统一战线特征探析》

(1)根据材料一,概括抗日民族统一战线策略总方针形成的条件。

(2)根据材料二,概括指出抗日民族统一战线的特点。