材料一 战争爆发后的第二年,《纽约时报》在一篇社论中满怀希望地说,尽管美国最初遭受了损失,但它决不是孤立的:“我们有像中国那样忠诚的战友,它有着取之不尽的人力资源……中国依靠其吃苦耐劳、足智多谋的人民,将十倍地报偿我们以前给它的援助。”

材料二 《人民日报》对美报道语态所占比例对比统计:

(1)材料一反映了哪一时期美国人的中国观?根据材料并结合所学,简要分析这一时期美国人的中国观形成的原因。

(2)据材料二指出中国媒体中的“美国形象”发生了怎样的变化?这种变化主要受到了我国哪些政策的影响?

| 阶级构成 | 在村代表中比例 | 在县议员中比例 |

| 工人和贫农 | 49.2% | 35.5% |

| 中农 | 37.9% | 51.6% |

| 地主、富农、商人 | 12.9% | 12.9% |

| A.民主的渐进性 | B.领导权产生变化 |

| C.民主的广泛性 | D.落实三三制原则 |

| A.南京国民政府外交努力的结果 |

| B.中国在反法西斯战争中地位提高 |

| C.中国遭受沦陷,美英特权形同虚设 |

| D.美英通过外交行为打击汪伪政权 |

材料一 李鸿章1895年3月19日在日本马关指出:“此次战争,实获两个良好结果。第一,日本利用欧洲式之海陆军组织,取得显著成功,足以证明黄色人种亦决不逊于白色人种;第二,由于此次战争,中国侥幸得以从长夜之梦中觉醒,此实为日本促成中国发奋图强。日本有不弱于欧洲各国之学术知识,中国有天然不竭之富源,如两国将来能相互合作,则对抗欧洲列强亦非至难之事。

——《蹇蹇录》中译本

材料二 日本军国主义者发动对华全面侵略,最致命的错误是大大低估了中国民众内部深深蕴藏着的那种无穷无尽的力量,特别是当中华民族处于生死关头时那种万众一心的民族凝聚力。日本侵略者眼中看到的只有武器而看不到人……可是,他们的算盘完全打错了,结果大大出乎他们意料,深深地陷入中国全民族抗战的泥淖中无法自拔。

——金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三 在20世纪50年代,周恩来就指出:中日两国之间,“不但人民要往来,人民还要影响政府,改变政府的态度,两国才能友好。”

——《周恩来外交文选》

(1)根据材料一,简要评述李鸿章对甲午中日战争结果的认识。

(2)根据材料二,指出日本侵略者对中国形势的错误估计。材料二提及“民族凝聚力”深刻影响了这场反侵略斗争,举例说明这种“凝聚力”在政治、军事上的主要表现。

(3)根据材料三,指出中国对日本的外交方针。结合所学知识分析20世纪70年代促进中日关系变化的直接原因是什么?

| A.与中共争夺抗战领导权 |

| B.敌后战场取得不断胜利 |

| C.国内外形势的不断变化 |

| D.持久消耗战略毫无成效 |

| A.土地革命的顺利开展 |

| B.革命统一战线的建立 |

| C.反国民党力量的壮大 |

| D.中日民族矛盾的尖锐 |

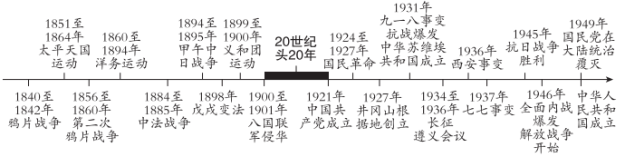

材料一 近代中国历史大事记

材料二 从1840年至1949年的109年间,中国社会经历了有史以来的剧烈变化不仅经历了由于帝国主义侵略和封建腐败统治的双重作用,不断向半殖民地丰封建社会的“深渊”“沉沦”,并且“沉沦”到“谷底”,更经历了冲出“谷底”,为了国家独立、民主和现代化而奋起反抗,向上发展,进而走出丰殖民地丰封建社会的魔影,走向社会主义现代化的新中国的历程。

——王伟光

(1)据材料一找出1840至1900年,“由于帝国主义侵略和封建腐败统治的双重作用”使中国不断沉沦的四个主要事件,并选择其中一件事分析其影响。

材料三 这个深渊的“底”在哪里?底就在20世纪头20年……因为是“谷底”,所以是中国社会最困难的时候……但是,正像黑暗过了是光明一样,中国历史发展到“谷底”时期出现了向上的转机。

——张海鹏

(2)结合所学,列举“谷底”时期,中国“沉沦”和转机”的六个主要事件或现象。

(3)据材料一找出1921年以后,使中国冲出“谷底”,走出半殖民地半封建社会魔影的四个主要事件,并选择其中一件分析其影响。

(4)据以上分析,你认为中国近代史是一部怎样的历史?

材料一 1935年中国大事记(部分)

| 5月 | 日本向国民政府提出对华北统治权的要求 |

| 6月—7月 | “秦土协定”与“何梅协定”相继签订,日本攫取了中国河北和察哈尔的大部分主权 |

| 8月 | 中国共产党发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日 |

| 10月 | 中央红军同在陕北的红军胜利会师 |

| 11月 | 日本指使汉奸殷汝耕在通县成立所谓“冀东防共自治政府” |

| 12月 | 北平数千名学生为反对华北自治,举行声势浩大的游行示威;同时天津学生响应中国共产党的号召,南下深入工厂、农村和军队进行抗日宣传 |

| 中共中央在陕北瓦窑堡召开会议 |

——根据《历史》必修一、二、三及蒋廷黻《中国近代史》整理

材料二 抗日战争时期,美国人斯诺和白修德先后冲破国民党的新闻封锁进入共区,在访问延安并与毛泽东交谈后,斯诺称一颗红星正在中国上空冉冉升起,而白修德在长期观察后认为,“尽管不希望看到中国被淹没在红色浪潮中”,但他还是认为国民党“颓废衰微”而共产党则“生气勃勃”——相形之下后者“光芒四射”

——摘自徐中约《中国近代史》

(1)1935年是中国近代史上的关键节点之一。根据材料一提炼出一个关乎中华民族命运的核心主题,并列出中国共产党为应对这一主题变化而提出的对策。

(2)写出抗日战争进入战略相持阶段的标志。根据材料二并结合所学,列举抗日战争战略相持阶段延安方面“生气勃勃”的主要表现

材料一 经过了一次大革命的政治经济不平衡的半殖民地的大国,强大的敌人,弱小的红军,土地革命——这是中国革命战争四个主要的特点。这些特点,规定了中国革命战争的指导路线及其许多战略战术的原则……在这里,共产党的任务,基本地不是经过长期合法斗争以进入起义和战争,也不是先占城市后取乡村,而是走相反的道路。

——毛泽东《中国革命战争的战略问题》

材料二 1927年7月,随着国共合作的完全破裂,中共中央明确提出“中国革命已经进入土地革命时期。”之后,中国共产党从理论和政策上逐步形成了一条完整的土地革命路线——依靠贫农、雇农,联合中农,限制富农,保护中小工商业者,消灭地主剥削,变封建半封建的土地所有制为农民的土地所有制。但到了1937年2月,中国共产党在致国民党三中全会电中保证“停止没收地主的土地”,决定以减租减息作为解决农民土地问题的基本政策。1942年,中国共产党在抗日根据地“减轻地主的封建剥削,实行减租减息,借以改善农民的生活,提高农民抗日与生产的积极性”,“减租减息之后又实行交租交息,借以联合地主一致抗日”,并进一步提出了“奖励富农发展生产和联合富农”的基本原则。

——摘编自王桧林主编:《中国现代史》

(1)根据材料一和所学知识,指出“相反的道路”是一条怎样的道路?概括以毛泽东为代表的中国共产党人选择这样一条道路的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国共产党在抗日战争时期实行的土地政策与土地革命时期相比有何变化,并分析中共此次土地政策调整的主要原因。

| A.台儿庄战役扭转整个战争局势 |

| B.正面战场战略发生重大变化 |

| C.台儿庄战役成为国共合作典范 |

| D.游击战在正面战场发挥作用 |