材料一 武帝元封五年,初置部刺史。刺史班宣,周行郡国,省察治政,黜陟能否,断理冤狱。……(刺史)秩卑权重,以卑临尊……此大小相制 ,内外相维(相互制约平衡)之意也。

——《中外监察制度简史》

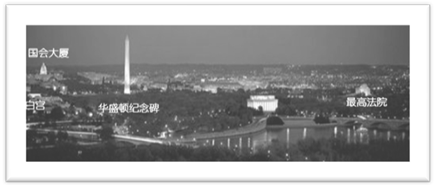

材料二 美国首都华盛顿原是一片荒无人烟的灌木丛林。国会大厦位于全城最高点“国会山”上,在其两侧分别是白宫和联邦最高法院。以建都时各州名称命名的15条大道由内向外辐射,覆盖全城。(如图)

材料三 所谓“五权”,是指除立法权、司法权、行政权之外,还有考试权和监察权。……孙中山看到了三权分立学说的不足:由议会掌管监察权,不利于权力的相互制约,容易造成 “议会专制”;没有明确的考试制度,导致“任用私人”和“盲从滥举”。……根据孙中山设计的五权宪法,中华民国中央政府由行政院、立法院、司法院、考试院和监察院组成,五院皆对国民大会负责。……他提出的五权分立、权能分治、以权治能等思想……构建了中国特色的权力制约和监督体系,是孙中山宪政思想的伟大创新。

——王华的《制度设计中的创新与缺陷》

材料四 第2条 中华人民共和国的一切权力属于人民。……全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

第83条 地方各级人民检察院独立行使职权,不受地方国家机关的干涉。

——《1954年中华人民共和国宪法》

第131条 人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

——《1982年中华人民共和国宪法》

第13条 宪法第五条增款:“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法治国家。”

——《1999年中华人民共和国宪法修正案》

让人民监督权力,让权力在阳光下运行,是把权力关进制度笼子的根本之策。

——习近平的《十八届三中全会报告》

回答:

(1)据材料一,归纳汉武帝时期刺史制度的主要特点。

(2)根据材料二,指出华盛顿的城市布局体现了美国怎样的政治信仰?这种城市布局有什么社会教育意义?

(3)概括材料三的基本观点。评价孙中山宪政思想的历史与现实价值。

(4)根据材料四,你对新中国廉政建设有何认识?

材料一 自清末西方宪政思想传入中国以来,中国先后制定了多部宪法和宪法性文件。为了实现国家富强的目标,以康有为、梁启超为首的立宪派推动清政府制定了《钦定宪法大纲》。以孙中山为代表的共和主义者在辛亥革命之后参照美国宪法制定了《中华民国临时约法》。《中华民国临时约法》的制定是中国历史上具有进步意义的事件之一,但它的内在缺陷也使得这部宪法最终沦为废纸。而北洋军阀控制下的北洋政府,动辄以各省军政长官通电的形式干预立宪活动,甚而武力威胁国会的存在,此时的宪法成为了一种“文饰工具”。1927年南京国民政府成立后,继承了北洋政府的法律,形成了宪法、民法、刑法、民事诉讼法、刑事诉讼法等体系,国家现代法制初具规模。但囿于当时之国情,这些法典未能在全国范围内实施,中国的法制现代化步履艰难。

——摘编自张晋藩《中国宪法史》

材料二 1949年10月中华人民共和国的成立,为中国共产党人在全国范围内移植西方近代宪法观念、宪法文明成果(精华)并将其本土化奠定了坚实的基础。新中国成立到1954年,中国的政治制度与国家制度是由《中国人民政治协商会议共同纲领》确定的,《共同纲领》发挥了临时宪法的作用。1954年,全国人大一次会议制定并通过了中国第一部社会主义类型的宪法。此后由于“左”倾错误思想的盛行,民主集中的决策机制被专断的领导意志所取代,出现了类似“文化大革命”那样肆意侵犯人权的惨痛教训。在吸取历史教训的基础上,1982年宪法首次以根本法的形式,将“把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义国家”规定为“今后国家的根本任务”,从而将近代以来的制宪者所追求的富强梦想与实现民主、文明的现代需要结合起来。

——摘编自何勤华《论中国共产党人的宪法观念与实践历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国近代制宪历程中呈现的特点及原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,对新中国成立后的宪政建设进行简要评价。

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”,“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。”

——黄仁宇《中国人历史》

材料二 近110年时间里,……中华民族危难深重,外遭帝国主义的侵略,内受封建主义的压迫,人民根本没有民主政治权利。……回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主政治进行了百折不挠的斗争和艰难探索。“民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它抉破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,是社会政治制度的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践,……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国《新德意志报》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?请用明清时期各一个典型史实证明材料一中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(2)概括材料二中近代中国“人民根本没有民主权利”的主要原因。根据材料二并结合所学知识,列举近代前期(1840—1919年)中国为建立民主政治在政治领域进行了哪些斗争和探索?

(3)材料三所说的“特殊的民主”在建国初期是如何体现的?

材料一 明朝自太祖朱元璋及以后诸帝放弃元朝凭借边疆向外扩展的做法,继承汉唐“守在四夷”的治边之策。朱元璋分封的诸子大都遣镇北方,前朝重北轻南的治边传统仍被明朝继承。为防范“北虏”南下,明朝修建九边重镇,修缮长城并驻重兵,以强硬的军事手段应对北方游牧势力。明朝对南部边疆也未放弃经营。在南部蛮夷地区大量派驻军队,以卫所的形式驻守各地。卫所军士有军籍,携带家眷子女,世代相继为军户。军士中大部分参加屯田,小部分驻防。在南部边疆各省,郡县、卫所互为表里,施政则相辅相制。卫所主要安置在农业地区及形胜险要之处,遂形成大规模的军事性质的移民浪潮,推动了卫所地区社会的发展。在设置卫所以外蛮夷聚居的边远地区,明朝普遍推行土司制度,总体上实行卫所与土司结合统治的双轨制。

——摘编自方铁《论元明清三朝的边疆治理制度》

材料二 新中国成立前后,为巩固和建设边疆,中国共产党采取了多样的政策措施对边疆进行治理。《中国人民政治协商会议共同纲领》作为新中国建国的政治纲领,对民族政策做了全面规定。指出“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”,“各少数民族地区,应实行民族的区域自治”。新中国成立初期,中国共产党派遣民族访问团赴西南、内蒙、东北等民族地区进行党的民族政策宣讲,积极争取边疆各少数民族对新中国的认识和了解,实现新生政权的稳固。与此同时,中央人民政府下发《中央人民政府关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》,禁止民族间的歧视和侮辱。为实现共同纲领民族政策的需要进行培养民族干部,在北京设立中央民族学院,原新疆学院改称民族学院。截至1952年6月,全国已建立各级民族自治区共130多个,自治区内少数民族人口约计450万人。

——摘编自白江波《新中国成立以来我国边疆治理政策概述》

材料三 2017年国务院办公厅印发的《兴边富民行动“十三五”规划》,对中国边境的基层社会发展提出了“强基固边、民生安边、产业兴边、开放睦边、生态护边、团结稳边”等六项工程的整体规划。习近平总书记在十九大报告中明确提出“促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同守卫祖国边疆、共同创造美好生活”,要求积极促进各民族交往交流交融,坚定落实民族区域自治制度,切实在边疆民族地区构筑中华民族共同精神家园。

——摘编自李春晖、丁瑞雪《中国共产党边疆治理中的中华民族共同体意识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝对南北边疆治理的不同措施并分析其积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国成立前后中国共产党治理边疆的主要特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,阐述你对“构筑中华民族共同精神家园”的认识。

随着历史的发展,中央政府对边疆地区的行政管理呈现出不同的特点。

材料一 清朝根据边疆地区的情况设置不同的行政机构。在地方行政方面,清政府分别采取郡县制、盟旗制、伯克制等。在蒙古族聚居的北京地区,清朝则实行盟旗制度。在新疆地区,清政府主要采取军府制实行统治。在西藏地区,实行政教合一制度。从雍正年间开始,清政府就设有驻藏大臣。

——摘编自韩茂莉著《中国历史地理十五讲》

材料二 在经济开发和思想认知深入的双重因素作用下,近代西部地区的行省建制数目呈上升趋势。1877年,左宗棠收复新疆北路,向清廷提出:“纾朝廷西顾之忧,则设行省、改郡县,事有不容已者。”1884年,新疆建省。嗣后,西藏、蒙古、康区等“边地筹省”的舆论日益高涨。1913年,北洋政府新建了四个特别区:绥远、热河、川边和察哈尔;1928年,南京国民政府设置热河省、察哈尔省、绥远省和西康省。

——摘编自张世明著《法律、资源与时空建构:1644-1945年的中国》

材料三 新中国成立后开展的重要工作是撤并省制,1954年,撤销察哈尔、绥远和热河三省建制,使内蒙古自治区实现了统一的民族区域自治。1955年,撤销西康省,将西康省所属行政区域划归四川省。

——摘编自宋月红《新中国成立初期民族自治地方行政建制研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代边疆政策的特点并说明其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清民国中央政府边疆治理政策发生的变化及其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述新中国对少数民族地区撤并省制的历史意义。

材料一 都察院为清代中央最高监察机关,其所属执行监察任务的机构有六种给事中、十五道监察御史等,科道官可“纠动百司,辫明冤枉及一应不公不法事”。弹劾的对象有“皇子、诸王及一内外大臣官员”。

——摘编自刘战、谢茉莉《试论清代的监察制度》

材料二 孙中山在《民报》创刊一周年大会上指出,“纠察权,专管监察弹劾的事。这个机关定要独立……监察院仅对国民大会负责,总统无权干预监察院行使职权。……1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会通过决议,率先建立党的监察机构及中央和地方各级监察委员会,从而在党内组成了条块结合的党员监察网。1925年8月,在广州国民政府成立不久,即宣告监察院成立。

——摘编自余信红《民国时期的监察制度评析》

材料三 中国政务院人民监察姜员会在1950年工作任务中提出要“收集苏联社会主义国家监察工作的理论与法规……以作监察人员学习的资料”,决定在中央一些部门内聘请工作人员担任该委监察通讯员。1953年中央人民政府政务院通过了《各级人民政府监察机关设置人民监察通讯员通则》,其中规定“人民监察通讯员应每3个月至半年向其原推选单位的群众报告工作一次”。监察通讯员监察国家机关及其工作人员贪污腐化等行为。1955年,党的全国代表会议决定成立中央和地方的各级监察委员会,领导行政监察机构开展工作。

——摘编自《论新中国初期人民监察通讯员制度及其实践》

(1)根据材料一、二,指出从清朝到民国前期监察制度发生的变化;结合所学知识,说明从清朝到民国前期监察制度出现这些变化的社会背景。

(2)根据材料三,概括中华人民共和国成立初期监察制度的特点。

(3)并结合所学知识简析其意义。