| A.政治协商制度形成→确立社会主义制度→召开第一届全国人大→提出民族区域自治制度 |

| B.提出民族区域自治制度→人民代表大会制形成→提出“一国两制”→建立村民自治制度 |

| C.颁布第一部社会主义类型的宪法→制定“一五计划”→确立社会主义制度→建立村民自治制度 |

| D.召开第一届全国人大→制定“一五计划”→形成中国特色社会主义法律体系→提出“一国两制” |

| A.推动人民政协制度的发展完善 | B.成为社会主义制度建立的保证 |

| C.有利于保障社会主义经济建设 | D.反映大规模经济建设尚未开展 |

材料一 在推进国家治理的实践中,新生的社会主义制度展现了自身的优势。新中国初期,全国各族人民以空前的热情,积极参与国家政治生活。在各级政权建设过程中,普遍召开了人民代表会议;毛泽东特别强调,我们应当“建立民主集中制的各级人民代表会议制度”。在过渡时期不长的时间里,党和政府迅速组织起有计划的社会建设,x顺利完成了“一五”计划。从1953年到1957年,国民收入平均每年增长8.9%,工农业总产值平均每年增长10.9%。

——摘自王文《新中国与社会主义国家制度的确立》

材料二 20世纪80年代初,中国开始从一些沿海城市起步构建对外开放基地。它们大胆探索新的经济制度和政府管理经济的新体制,为全国性的经济体制改革积累了经验,树立了样板,提供了借鉴,成为改革的试验区。

——吴敬琏《当代中国经济改革教程》

(1)根据材料一,概括“新生的社会主义制度的优势”。指出社会主义制度在中国基本上建立起来的标志。

(2)根据材料二,结合所学,简述20世纪80年代,我国构建“对外开放基地”的过程,指出“全国性的经济体制改革”在90年代有哪些新发展?

| A.民主制度建设得到推进 | B.农民获得了平等选举权 |

| C.政治协商制度正式确立 | D.民族区域自治日益完善 |

| A.人民代表大会制度建立 | B.农民获得了平等选举权 |

| C.民主政治建设得到推进 | D.基层民主政治日益完善 |

| A.体现了人民民主原则 | B.完善了社会主义制度 |

| C.有利于土地改革开展 | D.贯彻了依法治国方略 |

材料一 我们的制度之所以被称为民主政治,因为政权是在全体公民的手中,而不是在少数人手中。

——【古希腊】伯里克利《在阵亡将士国葬礼上的演说》

材料二 安德鲁是雅典郊区的一个农民,今年(公元前430年)30岁,他是家庭中的男主人。今天他要去雅典参加公民大会,这虽然影响安德鲁干农活,但他还是很愿意去。安德鲁的妻子海伦也要跟着丈夫去,安德鲁说不行,但实在拗不过妻子,于是两人一同前往。在雅典公民大会门口执勤的监察员走声喊道:“大家注意,今天是公民大会,奴隶.妇女.外邦人不许入内。”海伦只得怏怏地离开。公民大会开始了,执政官宣布今天的议题是“是否进一步扩大海军规模”,每个有投票资格的雅典公民都可以进行辩论和表决……。公民大会结束后,安德鲁在参加许多次抽签后,终于成为民众组成的“陪审法庭”审判员中的一名。

——改编自《世界上下五千年》

根据上述材料和所学知识回答:

(1)雅典民主政治的“黄金时代”是在谁执政时出现的?当时雅典民主政治的主要机构有哪些?

材料三

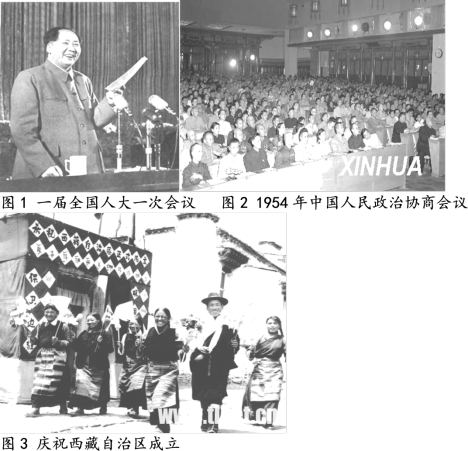

(2)人民民主是社会主义的生命。根据材料三写出构成中国社会主义民主政治基本内容的三大政治制度。

材料四 1982年11月,全国人大五届五次会议全面修改了《中华人民共和国宪法》,它成为中国在历史新时期治国安邦的总章程;1997年,中共十五大正式提出了依法治国,建设社会主义法治国家的历史任务。1999年,全国人大九届二次会议通过的宪法修正案,正式将“建设社会主义法治国家”以国家根本大法的形式确定下来,制定了一大批法律及与法律有关的规章……。

——朱汉国主编《历史必修第一册教师教学用书》

(3)根据材料四和所学知识,简要概括改革开放以来中国社会主义民主法制建设的主要成就。

| A.架构了新型国家的基本框架 | B.确立了社会主义的发展方向 |

| C.体现了人民民主的政治原则 | D.表明过渡时期在我国的结束 |

| A.村民自治等基层民主形式快速发展 | B.新中国向社会主义过渡途径的确立 |

| C.中国共产党对根本政治制度的探索 | D.新民主主义革命取得了最终的胜利 |

材料一 在“一届政协”的政治架构下,一方面正如亨廷顿所说的,“一个现代化政治体系的安定,取决于其政党的力量”。在共产党领导下,中国实现了大国秩序的重构,推进了国家一体化的进程,促进了政治体系的良性运转;……究其原委,“一届政协”是发端于西方的共和政体在中国的实现形式,它根植于中国的历史、社会和文化的土壤之中,在现代国家政治建设中凸显中国气派、民族神韵,具有极强的容纳性与适应力。

——摘编自覃敏健《试论“一届政协”的历史方位》

材料二 我们的制度是人民代表大会制度,共产党领导下的人民民主制度,不能搞西方那一套。社会主义国家有个最大的优越性,就是干一件事情,一下决心,一做出决议,就立即执行,不受牵扯。……就这个范围来说,我们的效率是高的,我讲的是总的效率。

——摘自《邓小平文选》

材料三 为什么放弃联邦制而采取民族区域自治?(1949年)9月7日,周恩来向政协代表作过解释:“中国是多民族国家,不管人数多少,各民族间是平等的。任何民族都是有自决权的,这是毫无疑问的事。但是今天帝国主义者又想分裂我们的西藏、台湾甚至新疆,在这种情况下,我们希望各民族不要听帝国主义者的挑拔。为了这一点,我们国家的名称,叫中华人民共和国,而不叫联邦。”

——摘编自陈扬勇《〈共同纲领〉与民族区域自治制度的确立》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出促进建国初政治体系良性运转的条件。

(2)据材料二,概述中国“人民代表大会制度”的优越性。结合所学知识,指出这一制度在中国民主政治中的历史地位。

(3)据材料三,分析新中国放弃联邦制的原因。并结合所学知识指出民族区域自治制度的进步意义。

(4)综合上述材料,你认为政治制度的选择应遵循什么原则?