| A.社会主义经济制度未完全建立 | B.人民代表大会制尚未确立 |

| C.社会主义工业化建设开始起步 | D.中国大陆实现解放和统一 |

| A.土地革命镇反米棉之战 | B.人民代表宪法建设计划 |

| C.人民公社赎买主要矛盾 | D.乡镇企业开放实事求是 |

材料

| 《钦定宪法大纲》 (1908年) | 君上大权:一、大清皇帝统治大清帝国万世一系,永永尊戴。 附臣民权利义务 一、臣民中有合于法律命令所定资格者,得为文武官吏及议员。 六、臣民之财产及居住,无故不加侵扰。 九、臣民有遵守国家法律之义务。 |

| 《中华民国临时约法》 (1912年) | 总纲 第二条 中国华民国之主权属于国民全体 第二章 第五条 中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。 第六条 三 人民有保有财产及营业之自由 |

| 《中华人民共各国宪法》 (1954年) | 第一章 第一条 中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主国家。 第五条 国营经济是全民所有制的社会主义经济,是国民经济中的领导力量和社会主义改造的物质基础,国家保证优先发展国营经济。 |

要求:提取材料中有关信息围绕一个主题,结合所学知识加以说明。(要求:观点明确,持论有据,表述成文,论述充分,逻辑清晰)

| A.1949年《共同纲领》 |

| B.1954年《中华人民共和国宪法》 |

| C.1960年国民经济调整 |

| D.1982年《中华人民共和国宪法》 |

材料 1953年1月,中央人民政府委员会把制定宪法的任务提上日程,成立了以毛泽东为主席的中华人民共和国宪法起草委员会。

1954年1月9日,宪法起草工作正式开始。3月初,宪法起草小组完成了四读稿。……3月至6月,宪法起草委员会举行七次正式会议,对草案初稿进行研究和讨论。同时,在北京和全国各大城市组织各方面的代表人物8000多人,用两个月时间,对宪法初稿进行讨论,提出5900多条修改意见,给予起草工作重大帮助。6月14日,中央人民政府委员会第三十次会议讨论通过了《中华人民共和国宪法(草案)》,并通过决议交付全国人民讨论。在近三个月时间里,全国有1.5亿余人(截止到1953年6月30日止,全国人口总数6亿191万2371人,登记选民总数是3亿2380万9684人)参加讨论,提出118万多条修改、补充意见和问题,几乎涉及宪法草案每一条款。正如毛泽东所说,中华人民共和国宪法草案的起草,“采取了领导机关的意见和广大人民群众的意见相结合的方法”,使中央的意见和全国人民的意见相结合,不仅使宪法的内容臻于完善,而且使宪法深入人心,获得广泛的群众基础。这是中国制宪史上的一个革命。

——根据《中国共产党历史》第二卷整理

(1)编写一幕发生在1954年对《中华人民共和国宪法(草案)》讨论的对话场景。(要求:先写出讨论主题,主题要紧扣我国当时的政治或经济领域的重大事件;对话内容要围绕主题展开,观点明确;讨论过程完整,逻辑清晰。)

(2)结合上述对话和所学知识,分析第一部《中华人民共和国宪法》制定的意义。

材料一 两汉的经学大师用儒家经义解释现行法律条文,这些注释经过朝廷的批准而具有法律效力,经学与律学关系密切。《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒学说法典化。明朝朱元璋“明礼以导民,定律以绳顽’•。让民间推荐年高德劭之人向民众宣读并讲解《大诰》《大明律》等,使民众知法畏法,不敢犯法;各地还普遍设立了“旌善亭”,以为表彰劝善之用。最终得以教化大行,秩序安定。

——据陈鹏生主编《中国法制通史》等

材料二 面临近代中国半殖民地半封建的黑暗社会和各种思想文化的相互激荡,严复有鉴别有选择地译述孟德斯鸠的《法意》等经典著作。严复认为,国家民族的繁荣昌盛、人民生活的安定幸福,社会的发展进步,都离不开法治的力量。严复主张依法治国,法律应当维护国民的自由权利,建立一套完整的健全的法律制度和法律机构,以期伸张正义,维护公理。

——林平汉《严复对中国近代法制思想的贡献》

材料三 制定建设社会主义的总路线是毛泽东确定“五四宪法”的重要使命。宪法对建设社会主义总路线、如何进行社会主义改造及其步骤都做了规定。宪法在制定的时候就被确定为过渡性宪法,被作为推进建设社会主义的手段。它成为国宪法史上不可逾越的界碑,成为现行宪法的母本。

——据蔡定剑主编《历史与变革——新中国法制建设的历程》

(1)根据材料一,概括中国古代法律制度的特点,结合所学知识指出其历史作用。

(2)根据材料二,概括严复法制思想的进步性,结合所学知识分析其思想形成的时代背景。

(3)根据材料三,说明“五四宪法”的历史意义。

| A.前者强调“君权”,后者源于“民权” |

| B.两者在本质上是相同的 |

| C.都主张无论官民在法律面前人人平等 |

| D.前者是“民治”,后者是“法治” |

| A.反映了过渡时期的根本任务 | B.体现了宪法的社会主义性质 |

| C.标志着社会主义时代的到来 | D.彰显了社会主义制度的优越 |

材料一

(1)结合材料一,用史实说明新中国成立后是如何向社会主义过渡的?

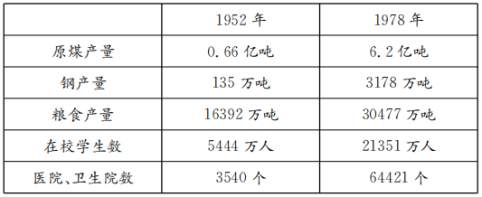

材料二 1952年至1978年间我国国民经济主要指标统计表

——据国家统计局《统计表:建国以来国民经济发展的巨大成就》整理

(2)分析上表中1952年至1978年间国民经济发展取得巨大成就的原因及意义。

材料一 20世纪70年代初,美国不得不承认西欧的伙伴地位,表示“决心用一种新的彬彬有礼的态度来很好地倾听北约伙伴的意见”,并把1973年定为“欧洲年”,以示对西欧的重视。1974年,出任欧洲共同体执行主席的联邦德国外交部长谢尔说:“在‘九国’商谈有关政治行动、组织结构和自己前途的每一张谈判桌上,我们不能保证都有美国的座位”。

材料二 1927年4月,田中义一出任日本首相后,提出《对华政策纲领》,声称:满蒙地区,特别是东北三省,与日本“有重大的利害关系”,纲领还表示,日本将采取包括武力在内的一切手段,来维护并进一步扩张其在满蒙、特别是东三省的权益。1930年,世界资本主义经济危机波及日本。日本帝国主义进一步加紧实施武装占领中国东北的计划。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

材料三

《中华民国临时约法》1954年《中华人民共和国宪法》

请回答:

(1)据材料一,概括美国与西欧的关系。

(2)据材料二,概括日本在30年代加紧侵华的原因。国内史学界关于抗战的时间问题有“十四年说”和“八年说”两种观点。结合所学知识,请你分别指出两种观点的历史依据。

(3)材料三中两部文献在中国民主法治历程中具有重要的地位和影响,结合所学知识任选一部文献加以说明。