材料一 在全球化的推动下,随着冷战的发展,美国在其西方盟国中的霸权地位相对衰落了。但从全球层面看,美国能对世界体系中的生产结构、金融结构产生比任何其他国家或地区大得多的影响,比如制订世界经济运行规则,因此美国的霸权在全球化的推动下反而相对地增强了。

——摘编自叶江《冷战、美国霸权与全球化》

材料二 世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展……国际力量对比更趋平衡,和平发展大势不可逆转……我们呼吁,各国人民同心协力,构建人类命运共同体……要相互尊重、平等协商、坚决摒弃冷战思维和强权政治,走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路。

——摘自中共十九大报告

材料三 美国国家情报局委员会专家对2030年全球各地经济实力进行预测分析,描绘了四种截然不同的未来世界发展图景类型。

①大停滞的世界:美国和欧洲不再有能力或兴趣维持全球领导地位,将重点转向国内,火车头的熄火导致全球化停转,这将是一个没有希望的未来。

②大分化的世界:经济不平等成为主要特征,经济仍以温和的速度增长,世界却因各层次的分裂而变得更不安全。

③非国家化的世界:非国家行为体在解决全球性挑战中扮演领导角色,这是一个拼接起来的、不均衡的世界

④大融合的世界:美国和中国合作,导致全世界在应对全球性挑战上的合作,这将是最有可能的最好图景

——摘自《全球趋势2030》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,分别回答美国霸权增和减的原因。

(2)据材料二,归纳当前国际形势的主要特点及中国的外交政策。

(3)据材料三并结合所学知识,回答非国家化的组织有哪些?

(4)综合上述材料,谈谈你对如何让未来世界避免停滞和分化,迎来大融合的认识

材料一 1954年4月,周恩来在日内瓦机场发表讲话说:“亚洲这两个迫切的问题,如果能够获得解决,将有利于保障亚洲的和平。”5月1日,苏联外长莫洛托夫请周恩来和英国领导人文登会面。经过谈判,9月,中英两国建立了代办级外交关系。在日内瓦,中美双方先后进行了4次会谈,这是以后15年中美大使级会谈的前奏。

——摘编自赵学功《中国与第一次日内瓦会议》

材料二 “文革”狂飙的突起使中国日益陷入全面动乱,迫切要求有一个稳定的国际环境,以便集中精力解决好国内的问题。中国也希望中美和解解决台湾问题,实现民族统一大业。1971年4月21日,周恩来通过“巴基斯坦渠道”给美国领导人一个口信,表示愿意接待美国特使到北京会谈。5月17日,美国方面作出答复:美国总统本人准备到北京同中国领导人直接会谈。

——张保军《论中美关系的解冻》

(1)指出材料一中“亚洲这两个迫切的问题”。结合所学,分析日内瓦会议对中国外交的影响

(2)根据材料二并结合所学,分析中国给“给美国领导人一个口信”的原因,简述此后中美关系正常化的过程。

材料 表

| 时间 | 中美关系 |

| 20世纪初 | 美国参与八国联军侵华,中国被迫签订《辛丑条约》。 |

| 抗日战争时期 | 中国与美国结成了反法西斯同盟。 |

| 解放战争时期 | 美国推行反共战略,支持蒋介石集团打内战,与国民政府签订《中美友好通商条约》。 |

| 20世纪50、60年代 | 中美两国长期处于敌对状态。 |

| 1972年 | 尼克松总统访华,中美双方签署了《上海公报》。 |

| 1979年 | 中美正式建交 |

| 20世纪80年代 | 中美两国在政治、经济、科技、文化等领域的交流日益活跃,然而,中美关系在这一时期并非风平浪静,双方在台湾、贸易、知识产权和其它一些问题上斗争不断。 |

| 20世纪90年代 | 在90年代的初期、中期和末期,中美关系又经历了三次大落大起,但依然在跌宕起伏中稳步向前。 |

——摘编自陶文钊著《中美关系史》等

材料展示了20世纪中美关系发展历程,蕴含了发展外交的诸多启示。从材料中提炼一个启示,并结合所学的中国近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理。)

材料一 所谓政权合法性,是指能够让社会成员认为其政治统治或政治权力是正统的、合乎道义的,从而自愿服从或认可的属性,它是“使人们产生和坚持现有政治制度是社会的最适宜制度之信仰的能力”。1949年10月1日,中华人民共和国的成立翻开了中国共产党领导各族人民进行社会主义建设的新篇章,标志着近代以来民族独立与解放的伟大梦想之实现。而如何有效地建立和巩固新生的人民民主政权的合法性基础,就成了中国共产党必须面对的核心问题和必须完成的紧迫任务。

——摘编自罗雄《新中国成立初期人民民主政权合法性建设及其时代启示》

材料二 新中国成立初期,面对复杂形势和种种困难,以毛泽东为核心的第一代中央领导集体为巩固新生的人民政权进行了不懈努力,积累了丰富的经验。从国际关系的角度看,一个新生政权要想得到巩固,还涉及国际社会对该政权的认同问题。因此,积极发展对外关系,争取国际社会的承认,是巩固新生政权必不可少的重要条件。由于世界各国对新中国态度有所不同,中国共产党在争取国际承认的问题上采取了区别对待的方针。

——摘编自李安增《新中国成立初期中国共产党巩固新生政权的基本经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期建立和巩固新生人民民主政权合法性的政治举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述新中国成立初期为争取国际承认所采取的“区别对待的方针”,并指出新中国政权的合法性得到国际社会广泛承认的最主要表现及原因。

材料一 新中国成立后,中日官方层面陷于隔绝状态,官方政权并无交往。对此,周恩来指出将重点放在争取日本广大国民,抓住广大民众的切身实际需求和真实的心声,扩大两国间的民间外交,推动民间在经贸领域的互动;同时设想将民间贸易与官方挂钩,提出了由双方有名望并对政府决策有影响的人来担保,即备忘录贸易形式。

——摘编自黄丽星《论中国对日本的民间外交》

材料二 20世纪60年代末70年代初,日本国内各界人士及友好团体纷纷访华,以避免在与中国建交问题上再次落后于美国。社会党委员长佐佐木更三和公明党委员长竹入义胜、自民党议员古井喜实等人,不停穿梭于北京和东京之间,为两国政府穿针引线、铺路架桥。中日两国民间友好人士历经二十多年的不懈努力,终于使两国邦交实现正常化。

——摘编自郭绍鉴《中日邦交正常化前两国民间外交研究》

材料三 从90年代中期开始,中日之间在政治和安全上的问题就不断出现,除去诸如“历史教科书问题”“靖国神社问题”等涉及历史认识的问题之外,还先后由于“台海危机”“钓鱼岛争端”等问题导致中日政治和安全不信任乃至对抗。但与此同时,中日两国的经济关系并没有受到太大影响,中日经济关系仍然呈现持续增长状态。

——摘编自梁云祥《新中国成立以来的中日关系研究》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括新中国成立初期对日外交的基本特征。结合所学知识,分析当时“中日官方层面陷于隔绝状态”的主要原因。

(2)据材料二,归纳促成中日外交实现正常化的因素。结合所学如识,指出中日实现邦交正常化的历史意义。

(3)据材料三,概括20世纪90年代以来中日关系的发展态势,并据此说明中日关系健康发展需坚持的基本原则。

材料一 新中国成立后,美国拒绝承认新中国政权的合法性。1950年,美国操纵五届联大通过对中国实行禁运的决议。1953年,朝鲜战争停战以后,美国舰队继续盘踞在台湾海峡,并企图从印度支那地区对中国进行军事威胁。

——摘编自《普通高中课程标准实验教科书·历史必修①教师教学用书》

材料二 进入20世纪70年代,随着中国国际地位的日益提高,越来越多的国家期待中国在国际事务中发挥重要的作用。美国孤立中国政策的失败,使美国不得不考虑改善与中国的关系。改善中美关系,有利于我国对付来自苏联的威胁,也有利于祖国统一。

——摘编自《普通高中课程标准实验教科书·历史必修①》

(1)根据材料一,概括新中国成立初期美国的对华政策。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中美关系开始走向正常化的原因。

(3)综上所述,谈谈你对中美关系的认识

材料一 美国政府在坚持了 20多年的孤立中国的政策已日益破产的情况下,不得不承认中华人民共和国已成为国际事务中一个重要力量,为了应对它所面临的美苏对抗的严重局面,也为了改变它在世界上霸权地位日益下落的国际形象,需要调整同中国的关系。

——摘编自何沁主编《中华人民共和国史》

材料二 只要中国独立强盛,它本身的分量就有助于全球平衡。 在这个意义上,中国独立的外交政策是符合全世界的利益的。现在,人们有时猜测苏中关系可能改善以及这种改善可能对美国和美苏关系产生的影响。我愿向你们谈谈我对这个问题的看法。苏中关系极端紧张不符合美国的利益,发生战争则更不符合美国的利益,因为这将使整个国际形势激化。中国回到50年代那样,成为苏联的亲密盟友对美国也不利。但是,最终北京不是根据什么对美国有利,而是根据什么对中国有利来对这些问题作出决定的。

——摘编自[美]基辛格《1983年在北京外交学院的演讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析美国调整同中国关系的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出基辛格演讲的核心观点及各国发展外交关系的基本出发点。

8 . 材料 20世纪中后期美国对外政策表

| 政府 | 对外政策 | 主要内容 |

| 杜鲁门政府 (19451953年) | 遏制战略 | “要按美国的构想来改造世界”,遏制苏联,在全世界范围内建立反苏、反共的广泛联盟。对新中国实行政治孤立、经济封锁、军事包国的政策。 |

| 尼克松政府 (1969-1977年) | 尼克松主义 | 全球战略收缩,要求盟国在政策上协调一致,共同对付苏联;维持美苏之间的均势;打开对华关系大门,利用中国制约苏联。 |

——摘编自雷兴长《论美国外交政策的演变》

(1)根据材料并结合所学知识,说明20世纪中期美国外交政策的变化。

(2)根据材料并结合所学知识分析其变化原因。影响美国外交政策演变的决定因素是什么?

材料一 ……两次世界大战作为极其有力和急剧的催化剂,造就了几个世纪里世界政治的头等重大事态之一,那就是现代国际体系传统中心欧洲的权势迅速衰落,“侧翼大国”美苏的权势勃然兴盛。另一方面,……从列宁对威尔逊,到斯大林对罗斯福,日后美苏“冷战”的一个基本动因——社会制度和意识形态(包括国际政治观)的摩擦、抵触和对立,都显得至关紧要,……然而,意识形态对立与基本地缘政治环境中的超级大国利益竞争等因素结合在一起,决定性地促成了美苏冷战。

——摘编自时殷弘《美苏冷战史:机理、特征和意义》

材料二 1969年,尼克松已经认识到一个多极世界格局的出现,主要标志是美国接受与苏联的核均势及将欧洲、日本和中国作为有竞争力的力量中心。这是美国自冷战以来力量相对下降的重要表现。尼克松在其就职演说中宣称:经过一段对抗之后,我们现在进入了谈判时期,尼克松政府需要重新调整美国的对外政策。尼克松决定放弃过时的两极对抗体系,重建大国间的“均势”,很快提出建立以“美、苏、西欧、日本和中国”为中心的国际新秩序。

——摘编自《尼克松主义及美国对外政策的调整》

材料三 在尼克松访华前不久,1971年10月15日,中国就加入了联合国,这表明了追求和解引起的反响。美国赞成和平共处五项原则,并反对任何国家在亚太地区谋求霸权的态度,即使不是消除,至少也是限制了苏联进攻中国的可能性……中美和解使北京得以购买美国的飞机、科学仪器等中国现代化所急需的东西。学者、记者、运动员、科学家和官员的交流,方使了观念和知识的相互流动,改变了22年互不往来的状态。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(1)根据材料一,概括美苏“冷战”的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析尼克松主义出台的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,归纳中美关系正常化对中国社会发展的影响。

材料一 1948年3月,美国政府决定禁止向苏联、东欧各国出口战略物资。1949年美国《出口管制法》又将与战略物资有关的技术资料列入禁运范围,拉开了对社会主义国家实施经济遏制战略的帷幕。1949 年末至1952年8月,“对共产党集团出口管制统筹委员会" (以下简称巴统)和“中国委员会”相继建立。美国的管制水平严于巴统,“中国委员会”的管制水平更严于巴统。在杜鲁门政府看来,苏联经济是战争经济。从整体上来看,苏联集团的经济属于“资本短缺”类型。特别是缺少资本货物、经营和工程技术人员。同苏联相比,中国更加落后。美国决策者还认为,中国经济发展起来以后,倘若没有美国的抵制,“中国就能征服整个东南亚”。对亚洲其他国家来说,“主要而且直接地威胁”不是来自苏联,而是来自“中国的进攻态势和正在增长的军事力量”。

---摘编自崔丕《美国经济遇制战略与高新技术转让限制》

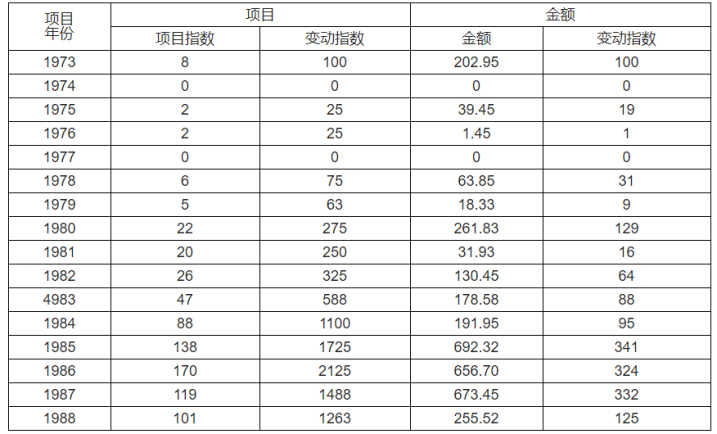

材料二 中国从美国购买技术专利和成套技术设备的发展动态表

(单位:百万美元)

----摘编自孙海顺: 《从美国对外技术转让的特点看中国的技术进步》

(1)根据材料并结合所学知识,概括美国经济遏制的特点并简析造成此种特点的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括美国对华技术转让政策变化的背景,并说明中国高技术引进和发展应注意的问题。