材料一 汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。……隋唐时期全国统一,陆路丝绸之路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登州、扬州、明州等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易……两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,……与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,……

——齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点。

材料二

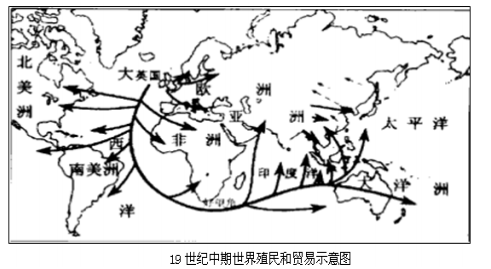

(2)依据材料二(图示)并结合所学知识,归纳当时世界经济全球化的特征。分析当时中国政府应对经济全球化浪潮政策的变化。

材料三 新丝绸之路经济带,……包括西北五省区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)和西南四省区市(重庆、四川、云南、广西)。东边牵着亚太经济圈。西边系着发达的欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具发展潜力的经济大走廊。”

材料四 东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽,中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

——节选2013年10月3日中国国家主席习近平在印度尼西亚国会的重要演讲

(3)依据材料三、四指出与古丝绸之路相比,新丝绸之路经济带“新”的表现。结合所学知识,认为“重建丝绸你之路”有何积极意义?

材料一 中国南方在公元前已经种植甘蔗和制造蔗糖浆。战国诗人屈原在《楚辞》中就有“有柘浆些”之句,柘浆即甘蔗汁。《新唐书》记载唐太宗派专使到印度学习熬糖法。当时制糖规模有限,产量不高,尚属名贵产品,供少数官僚士大夫享用。宋时掌握了熬制成白色透明的白砂糖和冰糖,即所谓糖霜的技术。明朝宋应星的《天工开物》和徐光启的《农政全书》分别叙述了甘蔗移栽技术,并画出了榨蔗汁和熬糖设备。清中期以后,糖品消费逐渐进入日常生活中。清人李调元《粤东笔记》载,此时糖最白者“售于东西二洋,称为洋糖,次者售于天下。”

——摘编自《清代台湾制糖业的发展》等

材料二 台湾大规模种植甘蔗,榨制蔗糖始于十七世纪上半期。1624年荷兰人占据台湾后,在台湾南部实行贷款、货种等手段推进蔗植业,台湾成为荷属东印度公司产糖的重要基地之一。明末清初,天灾人祸使无数贫民流亡至台,多以从事农业为生,甘蔗的种植面积继续扩大。郑成功收复台湾后,利用天时地利发展蔗植业。1683年康熙统一台湾后,闽粤等省先进的制蔗糖技术工具很快传入台湾。为追求经济利益,台湾农民大面积种植甘蔗。甘蔗的广泛种植带动了台湾制糖业的兴起。清代后期,台糖是台湾外销的主要商品,在国民经济中占有极其重要的地位。

——摘编自《清代台湾制糖业的发展》等

材料三 近代以来,欧洲甜菜糖业迅速崛起,在20世纪初已占据世界糖品生产总量的半壁江山。古巴、爪哇等地的甘蔗糖业也空前发展,直接左右着北美及东亚糖品市场的走势。受其影响,东亚传统甘蔗糖业大国——中国主导的前近代东亚糖业旧格局解体,传统的手工制糖技术也逐渐衰落。

——摘编自《中国糖业史研究的新开拓》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代大陆地区制糖业发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明清之际台湾地区制糖业迅速发展的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析近代中国制糖业衰落的启示。

材料一 宋代救济政策体系

——摘编自范勇《宋代社会救灾制度及其对当代社会保障的启示》

材料二 晚清以降,出现了严重威胁社会安全的流民问题。晚清政府实施了一些救助措施如蠲缓(免征或缓征赋税)放赈等,但苦于国家财力支绌而贫苦无业之民却愈养愈多,深感“养民无术”。一些有识之士借鉴西方国家的救济经验,意识到中国传统救济的弊端在于“有养无教”,并认识到“重教”在社会救济中的积极意义。当冯桂芬了解到荷兰设有养贫、教贫二局,极力主张摒弃中国传统的消极救济方式,学习西方“养教并重”的积极救济方式。1907年,晚清政府民政部门针对从前轻教养的弊端,明确责成地方官绅体察情形,设立工艺所“兴养立教”,将“教养并重”推向全国。

——摘编自岳宗福《近代中国社会救济的理念嬗变与立法诉求》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代救灾政策的特点及成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析晚清救灾思想的演变及其影响。

材料一 我国封建社会前期的出口以丝绸、漆器、铁器等为主。隋唐时期是中国封建社会的繁荣时期,陶瓷成了我国古代出口的新兴产业,重要的转折是对外实行开放政策,建立了世界上最早的进出口管理机构——市舶。宋代,各类书籍,包括经典开始出口。元代由于棉织业的兴起,出现了我国出口的第三大军。明清时期,棉布成了主要出口品。进口商品早期有犀角、象牙、香料、珍珠、宝石、琉璃、药材、马匹、珍禽异兽、布匹、木材,也引进了棉花、烟草、玉米、番薯和多种蔬菜等作物。

——摘编自沈光耀《中国古代对外贸易史》

材料二1860年,在英国进口商品中工 业原料——棉花居于首位,其次是谷物,后面的依次为食糖、羊毛、生丝、木材、茶叶、油料、酒和黄油,这些是进口价值最大的前10种商品。

第二个10种商品是牛脂、亚麻、铜、皮革、丝织品、咖啡、烈酒、烟草、大米和铁锭。这些进口商品中有相当大一部分是打算再运往国外销售的,英国正在迅速变成一个欧洲(且不说世界)市场和中间商。1860 年,出口商品中列于第一位的是棉织品,其次是羊毛织品,再次是钢铁,后面依次为棉纱、亚麻织品、羊毛和羊毛纱、男子服饰和女子头饰、机器、金属器皿和餐具以及煤。此外还有大量各种各样的货品:铜、衣服、皮革制品、啤酒、麻纱、陶器和瓷器、丝绞和丝纱、化学制品、纸以及别的许多东西。

——摘编自[英]W. H.B.考特著、方廷钰等译《简明英国经济史(1750年至1939年)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国对外贸易的特点及发展原因,并概括近代英国对外贸易出现的变化。

(2)根据材料一并结合所学知识,说明古代中国、近代英国对外贸易所产生的不同的世界影响。

材料一 明清江南地区棉纺织业已成为家庭副业,家家户户从事纺纱,正德《松江府志》记有:“纺织不止乡落,虽城中亦然。里媪晨抱纱入市,易木棉以归,明旦复抱纱以出。”在制造织布的器具上,江南出现了专业化生产的作坊,布机以青浦黄渡徐氏最为有名,在专业化生产的引领下,江南地区出售纺织工具的店铺也随之发展起来,……明清时期江南已成为全国的棉纺织业中心,棉布除了满足当地人穿着外,大部分的棉布纷纷运往各地。据吴承明先生统计:江南棉布产量明代约1500-2000万匹,到1840年增加到4500万匹,占当时棉布总量的14.3%。

——摘编自黄康健《明清江南棉纺织业技术的理论化》

材料二 17世纪末,英国和印度之间的贸易取得了较大的发展,印度以其精美的棉织品横扫了整个世界市场,为了保护本国的纺织工业,英国政府一方面禁止在本国内销售印度棉布,另一方面鼓励支持本国商人向印度学习,建立自己的棉纺织业与印染业。这些政策的实施使得棉纺织业成为英国纺织业当中发展最迅速的一个部门。1785-1850年英国棉织品产量从4000万码骤增到20亿码,提高了大约350倍。

——摘编自夏东《棉纺织业成为英国工业革命起点原因探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期江南棉纺织业发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析18世纪英国棉纺织业发展迅速的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明棉纺织业对中英两国经济发展的共同影响。

材料一 在《周礼》中,借贷被称为“贷”“取予”“同贷财”,反映借贷关系的“债”则被称作“责”。西周时期,政府规定民间借贷活动必须在国家法定的利息下进行,违者要受到处罚。“凡民同贷材者,令以国法行之。犯令者,刑罚之。”民间借贷必须立契约文书,“听取予以书契”。官府通过借贷契约文书来判定民间债务纠纷,“凡有责者,有判书以治,则听”;“凡属责者,以其地傅而听其辞”。

——摘编自谭光万《中国古代农业商品化研究》

材料二 宋代农民作为小生产者的主体部分,借贷虽出于情势之逼迫,并非个人意愿,但却是他们的一种生产、生活的常态。中国是个灾害频发的国家,加之小农是小生产者,抵御灾荒的储备(资金和粮食)不足,一旦遭遇灾荒年份,则小农必须依赖于借贷。南宋后期著名理学家真德秀说:“中人一家之产,仅足以供一户之税。遇有水旱疾厉,不免举贷逋欠。”他在另一奏疏中说。农民“一有艰歉,富民不肯出贷,则其束手无策,坐视田畴之荒芜,有流移转徙而已”。

——摘编自王文书《宋代借货业研究》

(1)根据材料一,概括中国古代民间借贷的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明宋代农民借贷“常态”现象形成的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代民间农业借贷的影响。

材料一 中国古代形成了行政城市层级体系,城市的行政地位越高,城市也愈能得到发展。城市管理亦是如此,如国家重京城,既设有复杂的管理机构,又颁布了大量法律进行管理。在基层社会组织中,则是以民间法形式实施管理的。大体上包括行会法、慈善纽组织规则及城市街坊规则和习惯法。城市是统治乡村的据点,并无自治地位,而城市在经济上也严重依附乡村,城市统治者兼管乡村和城市,使得城市没有独立的行政地位,城市基层与农村的基层组织也大致相同,也不存在西方中世纪那样完备的城市管理法。

——摘编自郭雪飞《传统到近代:中国城市管理理念的演变》

材料二 12世纪西欧具备了自治城市形成的必要条件外,更多的行业集中到城市,这刺激了商业和贸易的繁荣。工商业的发展造就了一个新的市民阶级,这使得争取人身自由开始成为城市斗争的主要内容。许多已形成的城市通过举行起义、成立公社、谈判妥协,开始实行城市自治。西欧的商人打破了封建等级依附关系的纽带,在城市中建立起全折新的个人法律地位,逐步形成了与封建社会有很大反差的市民文化,它崇尚民主参与和自由平等,强调私有和尊重法律、注重契约和权利、关注世俗利益,并在此基础上不断发展升华而形成,近代市民阶级精神,即现代法治精神。

——摘自鲁蒙娜《中国与西欧城市发展影响因素浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代城市管理的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西欧城市自治运动的特点并简述其意义。

材料一 明清高利贷资本得到了更大发展,社会财富通过多种途径转化成高利贷资本。高利贷资本的总量有了较大增加,分为‘“生活性、消费性”和“经营性、生产性”两种不同性质的借贷关系。不论农村或城市,生活性、消费性借贷风险大、利率高昂、剥削残酷,作用是消极的。但进入明清以后,高利贷资本利率在整体上呈稳定及下降之势,逐渐向生产、流通领域放贷,商人负债经营已相当普遍。明中叶以后,高利贷资本也开始了向近代借贷资本的转化。明清时期,工商矿冶业中的资本性、经营性和生产性借贷明显增加,高利贷资本与城市工商业经济运行的关系越来越密切。这种资本性、经营性借贷从行业分,有商业中的流通性资金借贷,还有手工业、矿业中的生产性资金借贷;从经济运行不同阶段看,则既有经营起步时的开办资本(或称原始资本)借贷,也有经营过程之中的流动资本借贷。而且在某些工商行业和城市形成某种比较固定的资本供需关系。高利贷资本在社会再生产中的积极作用日益显著。

——据刘秋根《明清商业资本》整理

材料二 近代早期,英国社会的有息借贷观念经历了革命性的转变。放贷取息从一种罪恶演变成一种在道德上不受谴责、在经济上有重要作用的行为。在17世纪,对合理利息和不合理利息的区分还是变得越来越普遍。新评价标准还体现在对于“富人借贷”的辩护中,这种辩护认为,不可向穷人放贷取利,但对有偿还能力的富人放贷取利却是可以的。这就是以经济的发展和物质福利的改善为核心的评价标准。在此标准中.放贷取利变为对社会有重大作用的行为。到了18世纪初,人们开始更公开地以经济利益为核心标准为有息借贷辩护。并指出一旦贸易发展起来,有息借贷就是不可避免的。当时社会对放贷取息已经很宽容,利率水平也低了很多,各种出版物也在不断强调低利率的好处。到了19世纪初,无论从法律还是道德层面,适度的利息已被普遍接受。

——摘编自唐科《近代早期英国有息借贷观念的嬗变》

(1)根据材料一概括明清高利贷资本发展的特点,并结合所学知识分析其发展的原因。

(2)根据材料二指出英国有息借贷观念的变化,并结合所学知识简析这一时期中 英借贷业的影响。

材料一 宋代建立了一套管理海外贸易的机构和制度一一市舶司和市舶条法,鼓励中外商人的贸易,使得宋代海外贸易的发展程度超过此前任何时期。宋代的海外贸易主要有两种形式:一是宋朝和海外诸国之间的贸易,称“朝贡贸易”。这种贸易集中体现了中华帝国历代皇帝“一统华夷”“抚宇如一”“厚往薄来”的对外交往原则。二是宋朝和私人海商之间的贸易,称为市舶贸易。由于宋代海上贸易商品种类繁多、数额巨大,官府可以通过对舶来商品的“抽解”和“博买”获取十分可观的财政收入。……公元971年太宗灭南汉后,即在广州设置市舶司,这是沿袭唐制设置的第一个市舶司;以后又在杭州、明州置市舶司,与广州市舶司合称“三司”,是北宋主要的对外贸易港。

——《浅析宋代的对外贸易》

材料二 为了应对经济增速下滑,1928年美国大幅提高利率,资本输出减缓使欧洲资本流入几近枯竭。欧洲经济疲软的后果迅速反作用于美国,世界经济已经一只脚踏入大萧条的泥潭。…1929年华尔街股灾后,同样也是出于危机应对,美国在1930年推出了《斯姆特霍利关税法》,把关税从38%提升到45%.这个法案只是临门一脚,但这一脚后果严重。根据道格拉斯欧文的记载,法案在国会辩论期间,美国收到了23个国家的正式抗议。法案生效的1930年,有61个国家针对美国进行了关税报复。从“保护”到“报复”,贸易战“恶魔”被释放出来。《斯姆特一霍利关税法》的“历史罪过”在于,它的负面效应在实施之前就产生了。1928年大选期间,总统候选人胡佛最响亮的竟选口号是提高关税保护美国农业。

——《那场不能遗忘的贸易战》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代对外贸易发展的特点和背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述《斯姆特一霍利关税法》的出台背景和历史影响。

材料一

| 松江府 | “壤地广袤不过百里而遥,农亩之入非能有加于他郡邑也。所由供百万之赋……全赖此(棉织)一机一杼”。 |

| 苏州府 | “郡城之东,皆习机业。……计日受值”;盛泽镇“俱以蚕桑为业”。 |

| 嘉兴府 | 王江泾镇“多织绸,收丝缟之利,居者可七千余家……” |

| 湖州府 | “俗皆织绢”;“惟湖以蚕……官赋私负咸取足焉”;南浔镇“烟火万家”。 |

材料二

1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。

——摘编自清末史志资料

材料三

马克思在1853年就预言:“与外界隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力下被暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程。”马克思在这里使用了“暴力”一词,这无疑是侵略的同义词。但他并没有用侵略和被侵略来概括全部中外关系。……把侵略同侵略带来的社会变化分开来,是马克思主义的一个重要思想。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)指出中国古代农业经济的基本特点,说明农业经济与商品经济的关系。阅读材料一,概括明清时期江南经济的主要变化。

(2)仔细阅读材料二中的诗歌,结合时代大背景,分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动。

(3)阅读材料三,按照“把侵略同侵略带来的社会变化分开来”的思路,概括19世纪外国资本主义入侵对中国经济的影响。