材料一中国的农业兴起于黄河中下游的河流谷地和平原地区,因而从新石器时代到夏、商、周而至秦汉,中国经济重心始终位于黄河中下游地区。先秦时期,今天的黄河中下游地区已形成了十分先进的农业文明,而在这以外的其它区域主要还处于采集、游牧、狩猎为主的蛮荒时期。到秦汉,黄河流域的农业核心地位进一步确立,当时我国最发达的经济区主要有三个:关中地区,关东地区(函谷关以东的汾水、涑水平原和华北平原)及成都平原地区……《史记》称:“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三,然量其富,什居其六。”

——胡细涓《浅析中国历史时期自然环境的变迁对经济中心迁移的影响》

(1)依据材料简述黄河流域如何成为中国古代早期的经济重心。

材料二南朝时期的土地开发利用取得重大成就,不仅平原地区的荒田得到进一步的垦辟,而且偏狭的山间土地以及大量的池泽湖荡也被相继耕垦。士家大族大力营建田园,把一直沉睡的荒山野岭改交成农业生产基地。……宋孝武帝大明初年颁布“占山格”,规定官吏依品占有山林川泽,第一品允许占3顷,直至“第九品及百姓一顷”。经过长期的开发,洞庭、鄱阳、太湖流域成为重要粮食产区。

——摘自赵毅《中国古代史》

(2)材料二反映了什么经济现象?结合所学分析其原因。

材料一 宋代农村经济较以前相比虽有所提高,但在广南西路、荆湖南路等广大地区,既不知积肥施肥也没有水利灌溉工程。“耕种灭裂(草率、粗略),种而不莳(移栽),俗名漫撒”。荆湖南路的西岸地区,“每欲布种时,则先伐其林木,纵火焚之,俟其成灰,即布种其间,盖史谓刀耕火种也”。在许多地区,“百家为村,有食者不过数家,贫破之人十常八九”。另外,宋政府财政吃紧,急于敛财,往往拿商人开刀,特别是活动在农村的中小商人,更成为其苛敛的对象。

——摘编自全晰纲《中国古代乡里制度研究》

材料二 1933年5月,国民政府成立了“农村复兴委员会”,开始进行农业建设运动。在农村复兴委员会大力倡导下,国民政府裁废苛捐杂税5200多种,但由于财政吃紧,执行不力,面对灾荒,政府用“灾民之壮者”修路、垦殖、生产,并十分重视灾后并发症的防治,以期弥补传统救灾方式的短效和低效。1934年行政院设计《农村合作社章程》,推动农民之间的合作。这场运动是我国农业现代化建设的初步探索,但受多方面因素的制约,收效甚微。

——摘编自王军《南京国民政府农业建设研究》

材料三 (20世纪)80年代中国农村的改革,是在农民的探索与地方开明领导人的支持与相互推动中开始的,粮食等农产品的爆炸式增长,坚定了决策者的信心,最终形成全国性政策。

——据萧冬连《从计划到市场:突破如何成为可能》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代农村经济发展的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析国民政府农业措施“收效甚微”的原因。

(3)阅读材料三,结合所学知识,指出20世纪80年代中共中央支持农村改革的措施及对农村体制的影响。

材料一 明清时期,江南是我国最大的棉布产区,商品率很高。乾嘉时代,苏松布虽主要销往北方市场,其次才销往汉口镇,但每年经由汉口集散分销的苏松布数量仍然可观,并由此形成兴盛且意义重大的吴楚米布贸易。

——摘编自《明清江南经济发展与社会》

材料二 为了解决铁厂的原料、燃料,大冶铁矿和马鞍山及萍乡煤矿等一批近代工矿企业随之出现了;为了广开煤源,他一再鼓励鄂、湘、川诸省“各该州、县煤户乡民早筹资本,踊跃开采煤矿”;为了解决铁厂科技人才,他兴办各类学校,大量向外选派留学生;为了解决汉阳铁厂的产品销路问题,他又奏请清政府将正在筹建中的芦汉、粤汉与川汉铁路所需的材料“悉归汉厂自造”。

——赵葆惠《张之洞与汉阳铁厂》

材料三 武钢根据党中央发布的《关于经济体制改革的决定》,开始对企业内部体制进行改革。公司招聘了计划劳资、财务处的处长,矿山机修厂和房产公司招聘了厂长、经理,行政处招聘了43名正副科长,反映都较好。进一步落实经济责任制,制定了比较完整的考核办法,根据奖金上不封顶、下不保底的原则,对分配形式和内容进行了改进。在新的形势下,1997年武汉钢铁(集团)公司发起成立武钢股份,股份公司于1999年在上海证券交易所挂牌上市。

——改编自《中国钢铁工业年鉴》

(1)依据材料一并结合所学,指出汉口在乾嘉时代的经济地位。

(2)依据材料二并结合所学,概括论述汉阳铁厂的创办对中国社会发展的进步作用。

(3)依据材料三,指出武钢经济体制发生的变化。并结合所学,简述这一改革得以实施的思想理论背景。

材料一 在进军岭南过程中,为解决粮草运输困难,秦始皇命监御史禄主持开凿水渠。该水渠利用湘江、漓江源头相距较近,水位差仅数米的自然条件,横断湘江,另开南、北两条分水渠…到了明代时,官员重修该水道,仍认为它“当南服往来喉舌之地。田畴之灌溉,舟楫之通塞系焉。”

——摘编自齐涛《中国古代经济史》《兴安县志》

材料二 中国传统农业的历史是从农具作用于农事活动开始的。农具演变是与农业的发展同步进行并相互促进的,纵观农具发展历史,铁质农具的出现大大提高了农业生产效率,这点毫无疑问。然而农具的形态和功能在其后几千年的发展过程中只是局部的改进,并没有太大的变化。

——苏黎《中国传统农业技术演化特征及成因分析》

(1)指出材料一中“水渠”的名称,并概括该“水渠”修建的历史作用。

(2)根据材料二,结合汉代农业耕作技术进步的史实说明“铁质农具的出现大大提高了农业生产效率”,并分析古代中国农具形态和功能“没有太大的变化”的根本原因。

材料一 康熙时期的开放范围是比较广泛的,当然这种开放是有限的。种种迹象表明,清朝的最高统治者包括康熙这样的明君,对于当时世界的大势,对于发展外贸与正在崛起的西方各国展开商业竞争,是缺乏足够认识的,传统的内陆文明与小农思想指导下的对外政策,进取不足而保守有余,处处以防范为主,所谓“非我族类,其心必异”,以天朝大国乃世界之中心自居,视外国为蛮夷,居高临下地加以提防。

——据樊树志《国史十六讲》整理

材料二“近年来,全球贸易开始了新一轮竞争,面对这一系列变化,我们不主动对接,就面临再次入世的可能。”上海自由贸易区的试....这是顺应全球经济治理新秩序,主动对接国际规则的战略举措。先行先试国际经贸新规则新标准,推进中国的新一轮开放,提升中国经济转型速度和质量,这成为上海自贸区试验的重要使命。

——《人民日报》

(1)根据材料一,概括清朝前期实行海禁政策的原因,并结合所学知识,以雍正、乾隆两朝为例,说明清王朝实行“有限开放”的具体表现。

(2)列举20世纪八九十年代上海逐步对外开放的史实。依据材料二并结合所学,分析上海自贸区建立的时代意义。

材料一 春秋战国时期,与个体农民的成长相并行,许多手工业奴隶也成为独立的手工业者。农民和手工业者之间的交换活动“以粟易械器,以其械器易粟”的比以前更多。当时各国统治者所居住的都城,以及位于交通枢纽的货物集散之处,都形成了繁荣程度不等的城市。在城市里,商品交换有固定的场所,叫“市”。市的四周有“市门”,设官管理。交易时间主要在上午,过午则渐散,至夕而罢。中国历史悠久的名产丝织品,在春秋战国时已先后见于波斯、希腊和印度的市场上。这是经西北民族(如匈奴)之手辗转贩运出去的。

——摘编自任继愈主编《中国古代商业》

材料二 两宋时期,在城市和交通枢纽地段,不论是通都大邑,还是集市小镇,多是商贩云集。如北宋开封城内不仅有繁华的商业街区,而且有专业交易场所,“诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”经营。据统计,北宋时,东南亚、南亚等地区与我国发生贸易的国家已有50多个。南宋时,与这些国家的商业交往更频繁。据陈正祥在《中国文化地理》一书中指出,从宋代的城市分布图看,南方的城市数量和城市规模都很明显地超过了北方。

——摘编自章开沅主编《中国经济史》

(1)根据材料一,概括春秋战国时期商业发展的特点,并结合所学知识分析其发展成因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与春秋战国时期相比,两宋时期商业领域出现的新变化。

(3)综合材料及所学知识,归纳影响古代中国商业发展的主要因素。

材料一 “以天下论者,必循天下之公,天下非夷狄盗逆之所可私,而抑非一姓之私也。”

——王夫之《读通鉴论》卷末

(1)根据材料一,概括王夫之的政治观点。结合所学知识,指出该思想产生的时代背景。

材料二 唐代湖南某著名瓷窑的世界第一(部分)

| 1 | 第一个成功发明烧制铜红釉,在世界彩瓷上开先河者。 |

| 2 | 第一个开创模印贴花。模印贴花是用陶泥模印出花纹后,粘贴在瓷壶的系纽或流下,再施以彩釉。 |

| 3 | 第一个创造并发明釉下彩绘。有花鸟画、动物画、人物画、山水景物画、写意画等。 |

| 4 | 第一个涉足商业广告语。如在瓷器上用釉下彩文字标出“美酒”“郑家小口,天下第一”等广告语。 |

——摘编自《光明日报》

(2)写出该瓷窑名称。结合上表信息,说明该瓷窑生产和营销的主要特征。

材料一:宋代官僚政治制度中对于效率与制衡的追求,并非体现于运作流程(或出令、或审覆、或执行)的分割与制约;而基本上是按照所处理政务的范围(民政、军政、财政)进行事权分割。

——据袁行霈等《中华文明史(第三卷)》整理

材料二:坊市制崩溃后,宋代城市管理制度也发生变化,从前的坊市区分改为厢坊制:在汴京新旧城内共分10厢,121坊,城外又划分9厢。每厢分辖若干坊,厢里也是住宅与商店杂处,十分热闹。城外草市镇市的户口不编在乡村中,而作为城镇户口编制。……盛唐之后,一些城市曾出现夜市,丰富了都市的夜生活。但禁令屡颁,夜市尚未完全合法。到北宋中叶,夜市迅速发展,再也没有时间限制。日趋繁荣的夜市成为繁荣城市的又一景观。

——据吴慧《中国商业通史(第二卷)》整理

(1)根据材料一并结合所学,说明宋代和唐代在中枢机构设置原则上的不同,并简述宋代在“民政、军政、财政”方面是如何进行事权分割的。

(2)根据材料二,概括宋代对“市”的管理有哪些新变化。结合所学知识,说明草市户口能够获得“城镇户口编制”的原因。

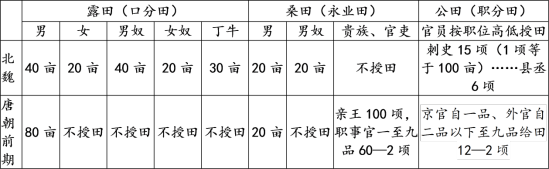

材料一 北魏和唐朝前期均田制授田情况表

注:露田死后还官,桑田为世田,无须还官,公田解职时移交后任。

——据(唐)杜佑《通典》编制

材料二 孝文太和九年(485年),下诏均给天下人田(桑田)盈者得卖其盈,不足者得买所不足。不得卖其分,亦不得买过所足。

——《通典》卷一《食货一˙田制上》

材料三 大唐开元二十五年(737年)令……诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田,即流移者亦如之。乐迁就宽乡(地多人少之处)者,并听卖口分(田)。卖充住宅、邸店、碾硙者,虽非乐迁,亦听私卖。

——《通典》卷二《食货二˙田制下》

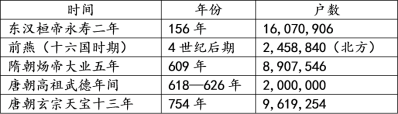

材料四 各时期户数一览表

——摘编自朱贤枚《中国历代人口统计》

(1)有学者认为:“均田制之用意并不在田亩之绝对均给,只求富者有一限度,贫者亦有最低之水平。”请选择相关材料并结合所学对此观点进行说明。

(2)均田制在实施阶段就已埋下了失败的“隐患”,到唐中期最终被废除。请依据材料并结合所学分析“隐患”有哪些?

材料一 明人陆楫指出:“吴俗之奢,莫盛于苏杭之民,不知所谓奢者,不过富商大贾,豪家巨族自修其宫室车马,饮食衣服之奉而已。彼以梁肉奢,则耕者、庖者分其利。彼以纨绮奢,则鬻者、织者分其利。上之人胡为而禁之?”

——据陆楫《蒹葭堂杂著摘抄》整理

材料二 昆曲的母体是南曲,而南曲是南方众多声腔的总称。魏良辅说元朝有顾坚,善发南曲之奥,故国初有“昆山腔”之称。清代雷琳记载却有不同,“昆有魏良辅者,造曲律,世所谓昆腔者,自良辅始。而梁伯龙独得其传,著《浣纱记》传奇,梨园子弟喜欢之。”

——据魏良辅《南词引正》、雷琳《渔矶漫钞》等整理

材料三 梁启超说:“淮南盐商,既穷极奢欲,亦趋时尚,思自附于风雅…夫此类之人,则何与于学问?然固不能谓其于兹学之发达无助力,与南欧巨室豪贾之于文艺复兴,若合符契也。”实际上扬州盐商不仅支持高雅的学术文化活动,而且对一些通俗艺术的发展也起了积极的推进作用,如扬州盐商蓄养昆曲家班对昆曲的发展产生了很大的影响。

——摘自梁启超《清代学术概论》《江苏戏曲志》等

(1)根据材料一,概括陆楫的主要观点,结合所学,概括明清时期苏杭一带都市商业区的发展状况。

(2)根据材料二,指出昆山腔诞生的两种看法,结合所学,概括“梁伯龙”对昆曲发展所做的贡献。

(3)综合上述材料,结合所学,选择阐述:①分析昆曲在明朝万历年间到清朝乾隆末年蓬勃发展的社会因素,并指出《牡丹亭》的地位及作者。②试以美第奇家族为例,说明“南欧巨室豪贾之于文艺复兴"的作用。