| A.铁农具已在全国范围内使用 | B.农业生产效率得到提升 |

| C.铁犁牛耕耕作方式已经成熟 | D.河北地区经济最为发达 |

| A.精耕细作的农业生产模式 | B.领先世界的农业生产技术 |

| C.因地制宜提高土地利用率 | D.庄园化的农田灌溉和水产养殖 |

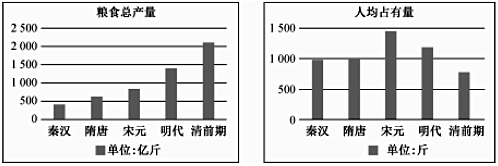

| A.古代农业生产模式未发生质变 | B.土地兼并是古代农业发展的桎梏 |

| C.两宋时期农业生产发展水平高 | D.明清时期重农抑商政策有所松动 |

| A.重农抑商成为制约经济发展的重要因素 | B.土地兼并导致了农业劳动力的严重不足 |

| C.精耕细作的农业支撑了传统社会的发展 | D.自给自足的小农生产严重阻碍社会转型 |

| A.精耕细作 | B.男耕女织 | C.安定富足 | D.技术领先 |

材料— 从明代中后期开始,随着生产力的空前发展、商品经济的空前繁荣,人们的私有观念亦空前强烈,农村贫富两极分化空前迅速。首先表现在争夺土地上,以地权分化为其主要内容。这种分化通过权势占夺和私人买卖两条途径得到实现。争霸社会财富的主要势力,由内廷皇族集团转为外廷官僚集团,由中央转向地方,以缙绅为代表的各地官豪势要趁机而起,大肆争夺土地,积聚财富。这种分化扩大了贫困群体,激化了人际关系,加剧了社会矛盾,明王朝也陷入无法摆脱的危机之中。

——林金树《明代中后期农村的贫富两极分化》

材料二 康熙帝在其统治的后期,已经明显地感到庞大的人口对社会形成的压力。人口增长过快,直接造成全国范围内的人口大规模流迁。由于中国各地区人口的分布极不均衡在经济发达较早的腹地,人多地少的矛盾更为尖锐。并由此引发出新的问题,即人口的长时间、大规模的流迁。人口稠密区的劳动者,由于生活压力,被迫离开地少人多的故乡,迁往土旷人稀的边疆及少数民族地区,在那里定居生活,繁衍后代。人口的长时间大规模流动,严重冲击着社会旧有的制度和统治,人口压力与阶级矛盾相交织,使得社会更加动荡不定。

——张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)分析材料一中农村贫富分化的原因,并概括其社会影响。

(2)材料二中出现了什么现象?与材料一中相比,二者有何共同点。

| A.推翻了对古代抑商政策的固有认识 |

| B.深化了对古代中国自然经济的理解 |

| C.否定了古代中国农业经济的基本特点 |

| D.肯定了战国至汉初私营纺织业的发达 |

| A.农业生产出现衰退 | B.人口变动导致粮食需求减少 |

| C.普通农户收益锐减 | D.农产品商品化趋势明显 |

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:彩礼是订婚时男方向女方或女方家送一定数额的货币或实物,在当时男耕女织时社会形态下,妇女也是劳动力之一,当女子出嫁到男家后,女家即缺少了一个劳动力,为弥补女家因此而遭受的损失,男家就用彩礼来做补偿;从彩礼的标识意义来看,它意味着狩猎时代男子涉猎的“勇敢和技艺”,表示男子经受劳动考验,维持家庭生活的能力。因此,在以劳动为谋生手段的农耕社会,女家自然是选择彩礼多的男家,这并非嫌贫爱富,而是因生活需要所做出的选择。然而,这毕竟助长了奢侈淫逸之风。彩礼渐渐成为官位尊卑、门第高低的标识。即便门第不高,也以彩礼显富贵,以提高自家权位。社会上为准备婚礼财货而倾家荡产、家破人亡的事时有发生。对此,齐高帝代宋后,多次下诏禁止奢侈风气,禁止奢华婚礼成为一项法令。虽然规定婚礼要贯彻节俭,但奢华之风屡禁不止。与此同时,彩礼也为买卖婚姻提供了合法的获取钱财的方式,从而助长了买卖婚姻。

——于晓青《传统文化中的彩礼及其流变》

材料二:嫁妆是罗马古代社会妇女所能拥有的基本的、主要的财产。嫁妆对于古罗马妇女而言不仅仅是获取陪嫁物,更重要的是通过嫁妆得到父系家族财产的拥有权,从而获得社会地位。在古罗马社会嫁妆是女方家族对负担婚姻重荷的男方家族的一种补偿,是对女儿脱离父系家族从而失去其财产继承的一种补偿。罗马妇女作为女儿需要保护,生育子女需要保护,承担养育子女需要保护。给予妇女财产并不是让其与男性一样拥有财产,参与社会事务,而是社会需要妇女,社会发展需要妇女,妇女在社会发展中的作用使其不断改变着传统观念。罗马妇女通过嫁妆获得一定的财产,并在嫁妆制度的演变过程中,拥有了更多的财产及财产权,从而参与到社会财产分配之中,提高了她们在社会中的经济地位。

——何越《从嫁妆制度的变化看古罗马社会妇女的经济地位》

材料三:在1934年4月8日中央苏区颁行的《中华苏堆埃共和国婚姻法》中,已有了废除聘金、聘礼及嫁妆的规定。新中国成立后,我国1950年、1980年《婚姻法》和2001年修改后的《婚姻法》,均未对婚约和聘礼做出规定,且都规定了禁止买卖婚姻和禁止借婚姻索取财物的内容。但目前我国很多地方仍存在把订婚作为结婚的前置程序,在农村尤盛。事实上,天价彩礼对家风、村风、民风的破坏远超想象。彩礼成了拦住爱情、亲情的高门槛,传统民俗变成了颠覆公序良俗的恶俗。攀比之风盛行,结婚彩礼逐步蜕变成了一种契约式的婚姻筹码。爱情被钞票“变卖”,婚姻被彩礼绑架,少数动辄挑着几百万上千万现金娶亲的人,又有多少人能真正幸福?——摘编自百度百科

(1)根据材料一、二,归纳中国古代彩礼和罗马嫁妆的异同点,并结合所学知识分析不同的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,分析我国婚姻中彩礼屡禁不止的原因和影响,并谈谈对当今农村天价彩礼的认识。

| A.种植业为主,家畜饲养业为辅 |

| B.以家庭为单位,男耕女织 |

| C.精耕细作的农业生产模式 |

| D.以农业为主,畜牧业为辅 |