南宋楼璹绘制了反映当时南方农桑生产全过程的《耕织图》,元、明、清皆以此为范本。

雍正《耕织图》是雍正登基以前以康熙年间刻版印制的《耕织图》为蓝本,由清宫廷画师精心绘制而成,耕图、织图各23幅,每幅画上都有雍正的亲笔题诗。

乾隆《棉花图》共16幅,每图附有文字说明,系统介绍了从棉花种植到制成棉布的过程。乾隆特为每幅图题诗一首,后以木版、石刻、烧制瓷书等方式颁行天下。

结合材料,谈一谈你对《耕织图》历史价值的认识。

材料一 所谓耕读,即半耕半读。汉到唐时期,我国山林文化逐步形成与发展,再加上佛道两家的影响,不少士人不同程度地吸取了佛道两家的出世观,这样便把古已有之的“退处则为乡党自好”、“穷则独善其身”的人生态度,赋予了一种新的超脱精神,走上了所谓隐逸或隐遁的道路,读书山林渐成风尚。宋代陆九渊在象山精舍率领弟子开山造田,聚粮筑室,相与讲习。还有一些士子把耕读结合作为实现自己改良社会理想的一种途径,如元代郑玉曾写过《耕读堂记》,很有代表性:“夫古之时,一夫受田百亩,无不耕之士,家有塾、党有庠、术有序,无不学之人……皆尽耕田之力,皆有读书之功,则人情自厚,风俗自淳”。明代教育家吴与弼认为道德修养不勤奋不行,而勤奋的品格,只有通过劳动才能获得,否则,难以达到先哲的境界。半耕半读体现了中国古代教育与生产劳动的结合,耕读结合的现象始终贯穿于中国古代历史。

—摘编自胡青《耕读—中国古代的教育与生产劳动相结合》

材料二 随着社会的发展进步,西方迎来了工业革命与大机器生产的时代,西方劳动教育也出现了新的表现形态。英国、法国、德国等早期义务教育法、工厂法中有关于对人民大众的弟子必须一边学习,一边劳动的法律规定;而对资产阶级弟子而言,还包含强健身体、焕发心智等方面的规定。空想社会主义者傅立叶主张儿童的劳动与学校、学习,技术相结合,从而促进人的全面发展,培养对社会有用的人。欧文非常重视劳动教育对学生品德、个性发展的影响,高度评价了劳动教育的育人意义。还有一部分学者则从谋生的手段、职业的要求、甚至现代大工业生产的需要论述劳动教育的作用。这一时期,欧美国家的学校不同程度地开展了劳动教育。

—摘编自徐辉《从生产性到育人性:西方劳动教育思想的历史演变及启示》

材料三 1983年,教育部颁布《关于普通中学开设劳动技术教育课的试行意见》强调“培养德、智、体全面发展的一代新人。培养学生的劳动观点、形成劳动习惯。”……1993年2月13日,中共中央、国务院发布的《中国教育改革和发展纲要》明确了中小学生“思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理”四方面的素质要求。劳动素质教育进入教育理论研究者的视野,劳动素养成为劳动教育概念的精髓……2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》强调“加强劳动教育,培养学生热爱劳动、热爱劳动人民的情感”。

—摘编自李伟《新中国成立以来“劳动教育”概念的嬗变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代知识分子重视耕读结合的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳近代西方劳动教育的特点,并简析其影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对我国重视劳动教育的认识。

材料一 据《天工开物》记载,明代高粱、玉蜀黍、番薯等开始普及,“燕、泰、晋、豫、齐、鲁诸道,蒸民粒食,小麦居半,而黍、稷、稻、梁仅居半;西极川、云、东至闽、浙、吴、楚腹焉,方长六千里中,种小麦者二十分而一”。粮食生产以外,也有为满足衣着生产的棉、麻、苧等,还有染料蓝靛、红花等以及其他手工业生产原料,蚕桑的栽育几遍天下。棉花种植,“江花出楚中”“北花出畿辅、山东”“浙花出余姚”“姚邑之北乡濒海……每至秋收,贾集如云,东通闵粤,西达吴楚,其息岁以百万计,邑民资是以生者,十之六七”。

——摘编自傅衣凌《明清农村社会经济:明清社会经济变迁论》

材料二 1920年《北四省灾区视察记》道:“因日本人近来在内地办的纱厂很多,而且棉花出口也很厉害,棉花的需要既多,人民争趋其利,广种棉花,几有每年连麦全不种的……粮食遂陷于空虚状态。”据部分地区1921-1925年农家调查材料表明,农民消费资料中,自给部分占65.9%,购买部分占34.1%,而在购买品中,如山西,“八口之家,无一人之身无洋货者”。1933年,湘、鄂、皖、豫、赣五省主席联电国民党中央,称:“外洋米、麦同时输入倾销……(国米)销愈疲,价值愈落,农民所需耕种各费罄谷之值,不能抵偿。”

——摘编自刘彦威《世界市场体系下的近代中国农业》

(1)根据材料一,概括明代农村经济的发展状况,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代中国农村经济出现的变化及影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对当前国家发展农村经济的建议。

材料一 中国古代粮食安全思想从先秦开始萌芽,至秦汉得以全面发展,隋唐趋于完善,明清最终定型并增加了新的内容。许多思想家开始注意粮食的市场贸易在解决粮食安全方面的作用,并形成了以儒家民本思想为核心的古代粮食安全思想。在这个思想体系中,重农思想是保障粮食稳定、充足供应的基础,储粮备荒是应对粮食危机的主要方式,赈济灾荒是发挥粮食安全作业的重要手段,粮食流通在调剂地区粮食余缺中发挥了积极作用,以粮食为基础的国家政策是重农思想在实践中的体现。

——摘编自吴宾 党晓虹《试论隋唐至明清时期中国古代粮食安全思想的嬗变》

材料二 苏联入侵阿富汗之后,美国对其实行粮食禁运,1979-1980年苏联粮食供应量减少了大约600万吨,极大的冲击了苏联的畜牧业,导致了肉类产量的减少,但是其后果与预想的苏联能够找到可以替代大量被禁运粮食的供应来源不可同日而语。禁运也促使苏联意识到粮食自给自足的战略重要性,刺激了国内政策的转向。同时,粮食禁运也导致美国粮食价格大幅下跌,国内市场元气大伤,许多粮食企业面临破产。最终美国政府接受了来自农业界和粮食企业对于撤销禁运政策的压力,于1981年4月取消了粮食禁运政策。

——[英]Tarrant《粮食能不能作为武器?-美国和苏联之间的粮食贸易禁运》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代粮食安全思想的特点及历史作用。(2)根据材料二并结合所学知识,评述美国粮食贸易禁运政策。

(3)根据材料并结合当今时代形势,谈谈你对粮食安全的认识。

材料一 中国民众在农业劳作中领悟到:说空话无补于事.实心做事必有所获。农耕文明下。农民希望起居有定,耕作有时,因而他们追求安宁稳定。以穷兵黩武为戒。中国北方民族的勇猛善战、粗犷强劲等成为农耕文化的补强剂;先进的农耕文明又促进了游牧民族社会形态的变化。这一切形成了古代中国不同区域文化格局。

——摘编自倪晓燕{农耕经济对中国传统文化特征形成的影响》

材料二 唐末宋代以后,中国的农耕技术并无明显的突破,明清时期的农业劳动生产率与宋代相比较,大体处于同一水平线上。农业生产总量的增长不是通过科学技术的提高。而是主要依靠扩大耕地面积以及引进高产作物如玉米、番薯来实现的。当然这一实现。也包括大量劳动力的投入。

材料三 古代中国的商品经济与西方商品经济一样,都对自然经济有潜在的瓦解作用。但这种瓦解作用成长到一定程度时,往往因农耕经济的多元化结构而被化解或吸收,在中国封建社会,商人经商致富后除买田置地外,更想跻身官僚地主阶层。

——材料二、三均整理自张岱年方克立主编《中国文化概论》

(1)根据材料一,指出农耕经济对中华民族的影响。

(2)根据材料二、三,概括古代中国社会经济发展的局限性。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代农耕文明的认识。

材料一 商鞅规定:“民有二男以上不分异者,倍其赋。……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥。”并厉行除旧布新,力求富国强兵。但历代对此褒贬不一。董仲舒说上曰:“至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,……富者田连阡陌,贫者无立锥之地。”苏轼上书神宗:“睢商鞅变法不顾人言,骤至富强。亦以召怨天下……虽得天下,旋踵灭亡。”

——摘鳊自人民版高中历史教材

(1)简析材料一中商鞅的变法措施对农业经营模式转变的影响。根据材料一,归纳董、苏二人否定商鞅变法的理由,并结合所学知识指出其出发点。

材料二 张謇为近代著名实业家,曾创办通海等盐牧公司,为大生纱厂等提供原料。

张謇认为,“实业者,西人赅农工商之名,义兼本末,……义有先后而无轻重。……“考之泰西各国,近百年来,讲求农学,务臻便利。”“农以垦荒为先”,“农产之重要,无过于棉”,他说:“我国有小农而无大农,故终岁勤动,往往仅足自给。……当集公司而兴农业。”建议“久荒之地,听绅民召佃开垦,成集公司用机器垦种。

国人能为地主而资力不足,外国人有资力,又有技术,而不能为地主,非合并而利用之,无以收化荒成熟之效。但须不犯土地、尊主国之权。”并亲身实践,于1901年联络汤寿潜等人发起报股,创办通海垦牧公司。……利用沿海滩涂建立起了数十个垦牧公司及其它相关企业,掀起了一个围海造田的热朝。

——摘编自:苑书义《清史研究孙中山与张謇的农业近代化模式述论》

(2)根据材料二,概括张謇“通海垦牧公司”经营模式的特点。为什么该公司在“1911至1925年间,获利尤为丰厚”?结合所学知识,谈谈你对该农业经营模式的看法。

材料三 20世纪以来中美改革农业经营模式的系列举措

| 国家 | 时间 | 农业文件及其调整措施内容摘要 |

| 美国 | 1938 | 《农业调整法》:加强农业计划,提高农产品价格,增加农民收入。 |

| 1949 | 《1949年农业法》:调控农产品价格,解决生产过剩,实施环境保育计划。 | |

| 1985 | 《食物安全法》:降低价格支持成本,减少对市场的干预。 | |

| 1996 | 《农业完善和改革法》:完善市场导向,减轻财政压力,促进农产品出口。 | |

| 中国 | 1958 | 《关于建立农村人民公社问题的决议》:建立农村人民公社。 |

| 1983 | 《当前农村经济政策的若干问题》:联产承包责任制是农业合作化新发展。 | |

| 1985 | 《关于进一步活跃农村经济的十项政策》:取消农副产品统购派购的制度。 | |

| 2005 | 《提高农业综合生产能力若干政策》:加强基础设施,加快科技进步。 |

(3)据材料三,概括中美改革农业经营模式系列举措的共同发展趋势。

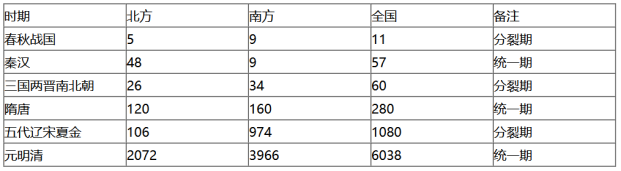

材料一 中国古代水利工程的修建数量及其区域分布(单位:项)

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代水利工程修建的发展趋势和特点,并简析其原因。

材料二 新中国成立以来我国水利建设的辉煌成就

——摘编自冀朝鼎《中国历史上的基本经济区与水利事业的发展》

(2)根据材料二和所学知识,概括新中国成立以来我国水利发展的意义,并结合上述材料谈谈你对水利工程的认识。

8 . 中国的灾荒,世界罕有,社会救济不可或缺。阅读材料,完成下列要求。

材料一 据统计,明代的灾害竟达1011次之多。灾害造成经济凋敝、社会动荡、政治危机等各种问题。为应对灾情,救济灾民,明太祖洪武初于各州县人口密集处建立仓廒,以备赈济,名曰预备仓。灾区税粮即与躅免,实行赈贷措施,帮助灾民恢复生产和生活。如洪武十五年(1382年)八月,嘉定县饥,命发官廪米28120石,直接救济灾民。但仍出现地方官捏报灾荒,侵吞赈银等事件。

——摘编自张祖平《明清时期的政府社会保障体系研究》

材料二 土地革命时期,因灾害等原因对根据地农业经济造成极大的损失。在苏维埃政府现有财政有针对性倾斜下,动员各县乡政府将多余的秧种和有余力的牛组成耕牛队,帮助缺乏地方进行耕种。苏维埃政府提出,应“适当调动人力和牛力”,制定生产奖励条例,将其收获的一部分奖励给提供人力、牛力的人。

毛泽东动员群众互相帮助共渡难关,193年秋,临时中央政府在《劳动互助社组织纲要》中提出,劳动互助社不仅有计划地调剂了劳动力的余缺,而且养成了群众的阶级互助精神。因苏维埃政府措施得当,且符合当时根据地农村的实际,取得了积极效果。

——摘编自阳甜《土地革命时期的社会保障思想与实践研究》

(1)根据材料一,概括明代应对灾情的具体表现,并结合所学知识分析明代政府重视灾情的原因。

(2)根据材料二,指出苏区应对灾情措施的特点,并结合所学知识说明其作用。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对社会救济的理解。

9 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 管仲在辅助齐桓公建立霸业时就曾极力推行鼓励人口增加的政策,下令“丈夫二十而室,妇人十五而嫁”(《国语·齐语》),驱使男女早婚早育。墨家的创始人墨翟是最早详细论述人口问题的思想家。他主张,缺少人口耕种的土地,只是一种得不到收获的“虚地”,要生产处足够的衣食必须用“力”(劳动),而“力”则来自劳动人口,所以,贤明的统治者应当使国家富,人口多,“人民寡则从事乎众之”。

——摘编自《墨子·节葬下》

材料二 1982年3月13日,中共中央,国务院最近发出《关于进一步做好计划生育工作的指示》,要求国家干部和职工、城镇居民,除特殊情况经过批准者外,一对夫妇只生育一个孩子,农村普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,某些群众确有实际困难要求生育两胎的,经过审批可以有计划地安排。不论哪一种情况都不能生三孩。中央将计划生育做为一项长期基本国策,坚定不移地坚持下去。2015年10月26日至29日在北京举行的中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议提出:“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”。全面实施二孩政策,有利于优化人口结构,增加劳动力供给,减缓人口老龄化压力。同时,有利于促进经济持续健康发展,实现全面建成小康社会的目标,促进家庭幸福与社会和谐。

——摘编自网络

(1)根据材料一,结合所学知识,分析管仲和墨翟为代表的春秋战国时期人口问题观点产生的历史背景。

(2)依据材料二,归纳新中国人口政策的演变趋势,简要分析其产生的原因。综合上述材料谈谈你对人口政策制定的认识。

10 . 阅读材料,回答问题。

材料1792—1793年英使马戛尔尼来华概况简表

| 英国使团准备 | 清政府态度 | |

| 祝寿礼物 | 天文仪器、地球仪、望远镜、秒表;战舰模型、毛瑟枪、连珠枪;有关城市、教堂、城堡、陆战与海战、船坞、赛马等写生画。 | 被视为“奇巧”之物未被重视;戏剧性的是英法联军洗劫圆明园时,这些礼品安静地躺在园内一角落里,其后,又被英军带回英国。 |

| 具体要求 | 准英商在舟山、宁波、天津贸易;在舟山附近指定一小岛,供英商停泊、居留、存放货物;粤海关除正税外,悉免其他一切税收,中国应公布关税则例,以便遵行;准在北京常驻外交使节等。 | “天朝尺土俱归版籍,疆址森然,即岛屿、沙洲,亦必划界分疆,各有专属。”“天朝物产丰盛,无所不有,原不借外洋货物以通有无。” |

——据(法)阿兰·佩雷菲特(《停滞的帝国:两个世界的撞击》等整理

(1)依据材料一,说明英国使团马戛尔尼来华的主要目的。

(2)最终马戛尔尼无功而返。结合材料和所学知识分析造成这一结果的原因。并谈谈你对于这一历史事件的认识。