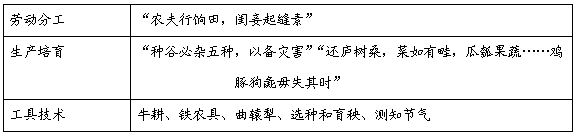

材料一 中国古代农业经济各方面主要表现

材料二 明清时期,耕地面积增长速度已经明显落后于人口膨胀规模,形成了严重的人地矛盾。在农具、耕作技术等环节上较之前代发展相对有限,过于富余的劳动力导致牛耕普及程度逊于前代,即使在地力尚算肥沃的江南地区,精耕细作越来越偏向“多劳”倾向,陷于劳动力过量投入.与此同时农业也出现了新的情况,高产作物引进和推广一定程度缓解了人力。而在江南等地区,经济作物如棉花、茶叶等品种的种植日益广泛,产品大量流入市场,总体而言,自给自足的小农经济占主体,严重限制了社会财富积累和商品生产的扩大。

材料三 清同治十一年(1872年),陈启沅回到缫丝传统悠久的家乡南海简村,创办继昌隆缫丝厂。他从外国购进锅炉一座,……同时,陈启沅在简村和附近的吉水村一带招收男女工(以女工占大多数)数十人,亲自给这些新工人教授“仿西人缫丝之法”,择了个好日子,投茧开工,取名为“继昌隆”,成为近代中国第一个民族资本经营的机器缫丝厂。

——邢甲志《清末广东南海继昌隆缫丝厂创办人陈启沅》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业经济的基本特点,并分析其产生的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期农业发展的特点,并分析明清时期农业生产难以突破小农经济制约的原因。

(3)根据材料三,指出近代中国经济结构有何变化?结合所学知识,分析变化的历史条件。

材料 气候变化与应对,是当今世界最重要的话题。我国古代以农立国,气候变化极大地影响了农业区的进退,对作物品种、粮食产量、耕作方式也有很大的影响,甚至影响王朝的兴衰。通过对历史文献资料与考古资料分析,运用自然科学手段,学者们对我国历史上的气候变化有了比较深入的认识。下面是以公元纪年为时间尺度,根据学者研究制作的历史时期我国东部地区气候变化与粮食产量变化表。

| 年代(公元) | 气候状况 | 冬半年平均气温与21世纪初 比较:增(+);减(一) | 粮食亩产量(与前一时期 比较)∶增(+);减(一) |

| 1—200年 | 温暖期 | +0.30℃ | +22.9 |

| 210—560年 | 寒冷期 | -0.47℃ | -2.3~0.4 |

| 570—770年 | 温暖期 | +0.23℃ | +29.9 |

| 780—920年 | 寒冷期 | -0.50℃ | 一7.5 |

| 930—1310年 | 温暖期 | +0.18℃ | +9.4 |

| 1320—1910年 | 寒冷期 | -0.39℃ | +16.0 |

——竺可桢《中国近五千年来气候变迁的初步研究》

(1)采用一个新的时间尺度,叙述中国历史上东部地区气候变化与相应政治盛衰情况。

(2)表中所示公元1320—1910年这一长时间的寒冷期,粮食产量有何新的特点?结合所学知识给出合理的解释。

材料一 我国传统农业社会生产的基本模式是小农经济,以家庭为生产、生活的基本单位,精耕细作。农业和家庭手工业相结合,相对封闭。生产出未的产品用来自己消费或缴纳赋税,是一种自给自足的自然经济。

——摘编自《我国传统农业的基本特征》

(1)据材料概括我国传统农业的基本特点。

材料二 宋代以前,绝大多数城市作为中央和地方政府的行政中心,它们的商业意义远远比不上政治意义和军事意义。……宋代开封城中出观坊、市,巷名并列,形成了工商与居民杂居,面街而居,呈现大街小巷店铺林立,勾栏瓦舍热闹异常的景象。商人为扩展营业范围出现了“侵街”现象,当官吏向侵街的店铺收税时,说明政府已经承认了侵街设店的合法性,古典的坊市制走向瓦解。……随着宋代城市人口的增长、规模不断扩大,宋政府把汴京临安等大城市贴近城郭的草市当作城镇的一部分来对待,这样,城市就容纳了更多的作坊和行铺。宋代的城市转型,标志着中国古代城市一个新发展阶段的开端。

——摘编自《略论宋代城市商业的发展》

(2)据材料并结合所学知识,概括宋代“城市转型”的主要表现及其原因。

材料三 徽商,指徽州府籍(包括歙。休宁。婺源,祁门、黟,绩溪六县,即古代的新安郡)商人的总称,俗称“徽帮”。徽商保持着聚族而居,立祠祭祖的习俗,族长不仅是宗族的首领,又是商人组织的头目。徽人经商,早在东晋时就有新安商人活动的记载,徽商曾活跃于大江南北、黄河两岸,以至日本、暹罗、东南亚各国和葡萄牙,徽商竭力发挥“贾为厚利,儒为名高”的社会功能,将二者很好地结合而集于一身,讲究商业道德,提倡以诚待人,以信接物,义利兼顾,在中国商界称雄数百年。

——摘编自《徽商的由来》

(3)据材料指出徽商经营的突出特点,结合所学知识简析其作用。

材料一 长江三角洲地处江南,古代亦称“江左”或“江东”地区。这一经济区的发展可分为三个时期:六朝时期为江南经济区的开发时期,唐宋时期为江南经济区的形成时期,形成了以太湖平原为中心的江南经济区,且取代了中原黄河流域,成为封建经济的重心,明清时期是经济区的发展繁荣时期,不仅是全国粮食的重要基地,而且是丝织业、棉布业的生产中心,而商品经济的发达与资本主义生产关系的出现,更是这时期江南经济区发展的重要标志和特点。

——摘编自何荣昌《古代长江三角洲江南经济区的形成》等

材料二 鸡片战争前,茶叶一直是主要的出口商品,自50年代始,上海的茶叶出口大多保持在5000万磅以上,较之1845年增长了10余倍。各地新辟茶园增多,茶叶种植面积也迅速扩大。鸡片战争前和战后初期,曾有不少洋棉进口,19世纪60年代后,上海周围农村“均栽种棉花,禾稻仅十中之一”。江苏如皋、南通、海门一带,“一望皆种棉花,并无杂树”。一些原来并不产棉的地区,也开始大量种植棉花。太湖沿岸和杭嘉湖平原,素来是著名的蚕桑产区,受对外通商限制的阻碍,只能以内销为主。上海开埠后,丝纷纷就近转由上海港输出。湖州府“向时山乡多野桑,近亦多栽家桑矣”;安吉县“迩来山乡亦皆栽桑”;平湖县“向时邑人治丝者尚少,今则栽桑遍野,比户育蚕,其利甚大’,据统计,1840年中国国内市场的粮食流通量(包括运到通商口岸供出口的部分)为233亿斤,至1894年则达372.5亿斤,增长约60%01869年,经上海、周转的国内米谷运销量是37327担,1890年则为4770226担,增长幅度高达百余倍。

——摘编自戴鞍钢《口岸城市与农村经济演变》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出促使古代江南经济区形成的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代长江三角洲地区变化,并分析其原因。

材料一 春秋战国时期,中国的铁器生产由西向东、由北向南逐渐扩展,使列国的生产力发生根本性的变化。春秋中后期牛耕已成为一种常见现象。战国时期,牛耕得到进一步推广,并开始使用铁犁,耕作技术进一步提高。牛耕的推广和铁制农具的广泛使用,使一家一户为一个生产单位的个体经营方式成为可能,这就为土地私有制的出现提供了条件。男耕女织的综合型小农经济开始形成,并成为经济结构的重要组成部分。

——摘编自刘涛、齐秀生《论春秋战国时期生产力发展对社会进步的促进》

材料二 北宋都城东京开封……宫城正南门宣德门前的南北向大街被称为御街、天街,自州桥“出朱靖雀门(内城正南门)直至龙津桥”,是主要的饮食业中心之一,尤以夜市著名,营业“直至三更”。城内著名的“酒楼”有马行街东货行巷的丰乐楼(原名白矾楼),“三层相高,五楼相向”;此外,“州(指内城)东宋门外仁和店、姜店,州西宜城楼、药张四店、班楼”,等等,“在京正店七十二户”,“其余皆谓之脚店”,“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业……“相国寺每月五次开放万姓交易”,各种货物皆有。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学,指出小农经济的基本特征,并说明其形成的历史条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出宋代城市发展的特点。

材料一:

材料二 自道光年间,大开海禁,西人之工于牟利者,接踵而来,操贸易之权,逐锥刀之利,民间生计,皆为其所夺……自洋布洋纱入口,土布销场遂滞,纺绩稀少,机轴之声几欲断矣。

——《盛世危言》

材料三 (20世纪初)所食者率皆本地所树之粟,所衣者率皆本地所出之棉,男耕女织,终岁勤劳,常见农民自顶至踵所用衣、袜、鞋、带皆由自力织成者。

——民国河北《元氏县志》

材料四 电影《我们热爱的家园》是美国在1950年拍摄的一部宣传马歇尔计划的名作。影片,描述了一个法国小镇的战后生活。最初,在二战中被摧毁的小镇难以摆脱战争的痛苦。直到获得美国的财政援助,儿童才回到了学校,工厂才恢复了生产,小镇居民才可以正常地购买食物。

材料五

漫画“美国最新式战车”(下图,1947年发表于苏联某杂志,图中俄文“3AEM”意为“财政贷款”)

(1)图一和图二分别反映了什么样的农业耕作方式?古代农业耕作方式的变革对我国农业的发展有什么影响?

(2)材料二和材料三对于探究中国近代农村经济结构的变迁,分别有何局限?综合两则材料可以推知中国近代经济发展的何种特点?

(3)结合材料四和材料五,分析电影和漫画的创作者对马歇尔计划的认识有何不同?他们的认识差异反映了当时怎样的国际格局?

材料一 我国古人很早就意识到粮食生产关系到国家兴衰,周宣王时,卿士虢文公提出“王事惟农是务”观点。战国时,商鞅把“耕织”视为本业,李悝鼓励人民“尽地力之教”来增加产量,为了保证物价的平稳,推行“善平籴”政策。《唐律疏议》规定:“诸仓库及积聚财物,安置不如法,若暴凉不以时,致有损败者,计所损败坐赃论。”

——摘编自《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 “在粮食安全这个问题上不能有丝毫麻痹大意,不能认为进入工业化,吃饭问题就可有可无,也不要指望依靠国际市场来解决”。始终绷紧粮食安全这根弦,始终坚持以我为主、立足国内、确保产能,科技支撑。解决吃饭问题,根本出路在科技。种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。要发挥我国制度优势,让农民能获利、多得利,保护和调动农民种粮积极性;……多措并举、凝聚合力、久久为功,才能牢牢掌握粮食安全主动权。

——改编自李浩燃《粮食安全是“国之大者”》

请回答

(1)根据材料一,概括中国古代粮食生产发展特点。

(2)根据材料二,结合所学知识,从政策支持和农业技术角度,概括现代中国应对粮食安全的举措。

(3)综合以上材料,谈谈从古到今关于粮食安全的启示。

8 . 古代中国经济的发展长期以农业发展为主,商业发展作为农业的辅助。阅读下列材料,回答问题:

材料一溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·小雅·北山》

材料二机梭声札札,牛驴走纭纭。女汲涧中水,男采山上薪。……有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门。

——唐·白居易《朱陈村》

材料三有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济,自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

请回答:

(1)材料一反映的是何种土地制度?春秋战国时,这一土地制度在所有关系上有什么变化?结合所学知识指出导致这一变化的根本原因。

(2)材料二中的唐朝经济形态是什么?它有何特点。

(3)材料三中“到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽”,这种新经济指的是什么?

(4)综合上述材料,归纳中国古代的农商关系。

9 . 马克思在1843年开始政治经济学研究时,就强调“从当前的国民经济的事实出发”的重要性。习近平总书记在党的十八大之后的中央政治局第一次集体学习时就强调,社会主义初级阶段是当代中国的最大国情、最大实际。请结合材料与所学知识,回答下列问题:

(1)中国封建社会的农业生产基本模式成为当时“国民经济的事实”之一,这一模式指的是什么?有何基本特点?

(2)基于1929年经济危机的这一“国民经济的事实”,美国总统胡佛和罗斯福分别采取了什么措施?

(3)基于1917年十月革命后的严峻形势,当时的苏维埃政权在农业和工业方面分别采取了什么措施?

(4)综上所述,有关“国民经济的事实”的论述和举措,体现了马克思主义的哪一思想精髓?

10 . 阅读下列材料:

材料一农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪捆布黪,此其分事也。

——《墨子》

材料二春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——晁错《论贵粟疏》

材料三:僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。事末利及怠而贫者,举以为孥。

——《史记》

请回答:

(1)上述材料反映了我国古代什么样的生产方式?这种生产方式最早出现在什么时候?出现的原因是什么?

(2)从材料一、二可以看出,这种生产方式有何特点?

(3)根据材料二归纳这种生产方式下生产者的处境。

(4)材料三表明秦国在当时实行怎样的经济政策?这一政策在当时社会起到了什么作用?对后世商业的发展又产生了怎样的影响?