| A.江南社会相对稳定 | B.江南自然条件优越 |

| C.北方人口大量南迁 | D.南方政权重视农业 |

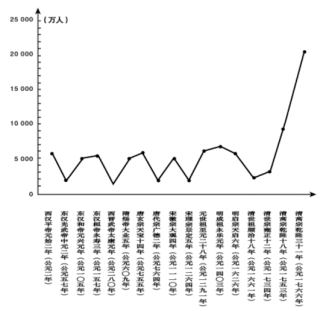

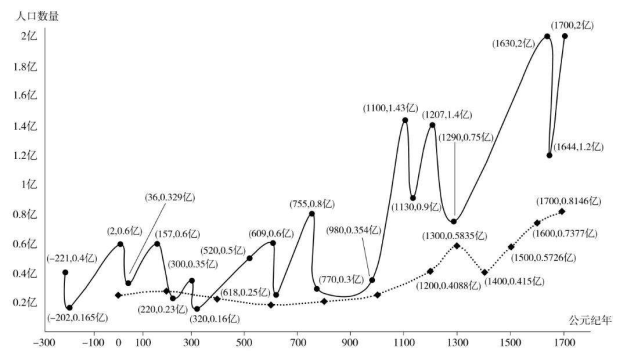

材料一 汉至清代中期中国人口发展情况

——据梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》

材料二 下表为汉至明代中国南北户数增减的演变情况

| 时代 | 北方户数 | 南方户数 | 南北对比(南方占%) |

| 汉(元始二年,公元2年) | 965万 | 111万 | 10.3 |

| 唐(天宝元年,742) | 493万 | 257万 | 34.3 |

| 宋(元丰三年,1080) | 459万 | 830万 | 64.4 |

| 明(隆庆六年,1572) | 344万 | 650万 | 65.4 |

——据陈正祥《中国文化地理》

(1)根据材料一,概括汉至清代中期我国人口变化的特点,并从经济角度说明1734~1766年人口增长的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析从汉至明代南方户数变化的原因及影响。

①北方人民大批南下 ②先进生产工具和技术的传入

③稻麦复种制的普及 ④南方政局相对稳定

| A.①②③ | B.①②④ | C.②③④ | D.①③④ |

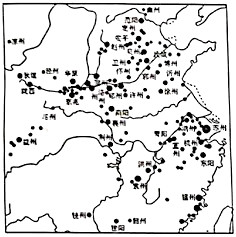

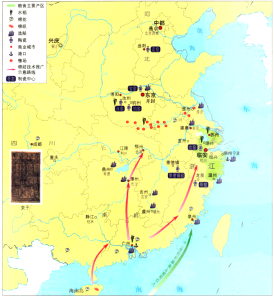

材料一 唐代文学家地理集中分布图

材料二 河南、江苏两地科举考试状元人数表

(1)根据材料一并结合所学知识,分析唐代文学家在地里分布上呈现出什么特点,并分析其原因。

(2)根据以上材料并结合所学知识,指出明朝以后状元人数分布上出现了怎样的变化,并分析这种变化所带来的影响。

材料一

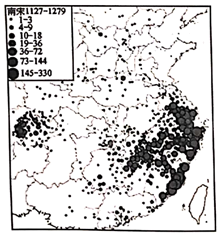

唐代进士籍贯分布图 宋代进士籍贯分布图

材料二1905年立停科举后,由于新旧人才的选拔皆处于过渡交替状态,官员的录取及任用不断突破既有规制的藩篱,情况日复杂:一方面,抡取新人才之责转至主持新式学务的学部,因各方渴求西学专门人才,新式学堂毕业生供不应求,“学生将近毕业,而各省已争先电调”,随着《奖励学堂出身章程》的出台,学部于考试学堂毕业生后,直接遣往各地任职,此举打破了唐以来取士与铨选分开的传统,自两汉后举士与举官再度合二为一.另一方面,外务部、商部、巡警部、民政部等新设门乃至各省督抚扶新政之急需,纷纷强调各自行事的特殊性,开取司选的吏部,从不同渠道、不同地域频奏调官员与留学生,举官之权大有下移之势。

一关晓红《清季引入近代文官考试的酝酿与尝试》

(1)根据材料一指出唐代至南宋进士籍贯分布的变化,并结合所学知识简要分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清选官制度变革的表现,并分析其产生的影响。

材料一 秦汉时期的长久统一为农业的快速发展提供了保障。秦、汉政府鼓励农民垦荒,调动了农民开发土地的积极性,而铁农具的使用和牛耕的推广,也使更大面积的土地开发成为可能。土壤耕作技术、水利灌溉技术、作物栽培技术、蚕桑培育技术都比前代有了明显的提高。此外,黄河流域出现了水稻的种植,麦、菽也在南方有了一定推广,单位粮食生产量较先秦时期也提高了3倍左右。黄河套区、河湟谷地、河西走廊、天山南部以及长江中下游等地区逐渐成为新的粮食产区。

——摘编自王双怀《关于秦汉农业的若干问题》

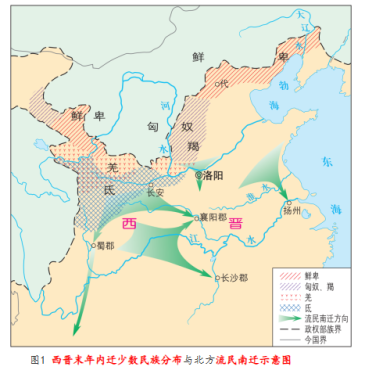

材料二 西晋末年,北方陷入了少数民族割据混战的局面,中原地区人民被迫四处流迁。而东晋的建立,为南迁百姓提供了一个庇护所。在南迁人民的影响下,南方农业的生产工具和耕作技术获得了较大的提高,使得南方自然条件的优越性得以体现。此外,麦、菽等北方农作物在南方大量种植,使江南地区由水稻一收转向稻麦双收,粮食产量大幅度增加,长江流域成为重要的粮食产区,江南地区的经济地位也日益提高。

——摘编自刘璐《试析魏晋南北朝时期社会经济发展的特点》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦汉时期农业快速发展的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析魏晋时期江南地区成为重要粮食产区的原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代农业发展的认识

材料一 《史记商君列传》中记述了战国时的一次变法规定:“为田开阡陌封疆,而赋税平。”

材料二 东晋政府建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除赋役的权利,江南经济文化因此迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。

材料三 (北魏孝文帝)曰:“国家兴自北土,徙居平城……此间用武之地,非可文治……河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。”

——《魏书》

(1)材料一中的“商君”指的是谁?这次变法中有关土地制度方面的内容是什么?

(2)材料二反映的是什么经济现象?请说明江南地区这一现象出现的原因。

(3)材料三反映了北魏孝文帝采取的什么重要举措?他还采取了哪些汉化措施?

材料一

宋代谷物移植图 |  明朝农业发展 |

材料二

中国古代人口变化曲线(公元年份,人口数)

| 汉至北宋南北方人口分布 | ||||

| 朝代 | 南方 | 北方 | ||

| 人口(户) | 占全国户口比例 | 人口(户) | 占全国户口比例 | |

| 西汉 | 2470685 | 19.8% | 9985785 | 80.2% |

| 唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |

| 北宋 | 11224760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |

(1)据材料一,比较宋、明两代农业发展状况的异同。结合所学知识,分析其不同点的原因。

(2)据材料二,概括中国古代人口变化的特征。结合所学知识,简要阐述材料一、二所反映历史信息之间的关系。

材料一 两宋之际,北方战乱的影响与南方地区社会经济的发展,促成了我国历史上继西晋、唐中期以后第三次大规模人口南迁。在中国历代的人口分布上,北宋末年首次出现南北均衡。此后,南方的人口优势逐步确立,南方经济明显领先,经济重心不可逆转地远离了北方,南盛北衰的局面完全确立。元明清时期,这种趋势继续发展。

——章开沅《中国经济史》

材料二 过去,从在黄土地上进行旱作,到发展出与黄河流域冲积平原灌溉农业相适应的水利技术,耗费了古代中国人数世纪的努力。在约公元前600年以后,中国人在物质技术上、政治上以及传染病的适应方面,都获得了在黄河流域冲积平原生存的能力。

古代中国人在南下潮湿地区时,越往南行进,越受到疟疾、血吸虫病和登革热等疾病带来的威胁,南方湿热的环境可以滋生出更多的寄生物。因此,长期以来,中国人在移居南方这一问题上进展非常迟缓。

——摘编自威廉·麦克尼尔《瘟疫与人》

(1)据材料一及所学知识,分析中国古代经济重心南移的主要原因。

(2)据材料二,指出麦克尼尔在中国古代人口南迁问题上的研究结论,并分析其理由。

(3)举一例说明中国古代人口南迁产生的历史影响。

材料一 闽南语是地球60种主要语言之一,起源于黄河、洛水流域,是中国古代语言的活化石,保留了上古和中古汉语的诸多特点。西晋以来,北方河南一带的民众因避乱逃荒等原因迁至闽南地区,逐渐形成了以古代河南话占绝对优势,同时结合了间地本土古越语特色的闽南语。据初步统计,全球使用润南语作为日常交流语言的人数超过5000万,现今主要分布地除闽南和台湾地区外,还包括闽东北、浙东南、苏南溧阳等地和东南亚的大部分华人社群。以闽南语作为基础演唱语言的南音于2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

——摘编自林振文《闽南语的传承和保护对策》等

材料二 因南语发音分为白话音与文读音,白话音一般用于日常口语交流,文读音也叫“读书调”,意指文读音是书面语的发音。辛亥革命后,民国政府颁布“壬子癸丑学制”,废除传统学制,改学堂为学校,取消“尊孔读经”。自此,闽南语吟唱古诗就少有人传承。建国后,我国政府在全国范围推广普通话,学校响应国家号召,使用普通话教学。八十年代以来,随着社会的演进,闽南语在日常语言交流中日趋边缘化。

——摘编自陈致烽、林璐璐《传承、创新与认同-再论泉州闽南语频道》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出闽南语形成和流传的原因,并概括闽南语的价值。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析闽南语日趋边缘化的原因。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈传承和保护闽南语的对策。