材料一 在农业技术、粮食产量等方面,明清农业较之前代的发展相对有限,但农作物品种的增加,多种经营方式的推广,则是比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等也大致于同时引进。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

材料二 中国的南方人习惯于吃稻米,北方人则以粟、麦为主,采用新的粮食果腹,有一个适应的过程,甚至可以说是一个被迫的过程。中国人采用美洲的高产粮食作物,显而易见的原因是原产稻、粟、麦等粮食的不足;而美洲粮食作物在进入18世纪之后的快速推广,也正是因为中国人口在成倍增长。玉米、番薯等作物的传播路径,与当时的移民路向大体一致,主要是从人口稠密的大河下游的三角洲地区,向大河中游和上游逐渐推进。美洲作物的传入与推广,对于提高粮食产量无疑起到了重要作用,它们虽然也改变了人们的饮食结构,但总体上始终处于补充的地位,人们仍然以稻、麦等为主要粮食。

——摘编自楼宇烈主编《中华文明史(第四卷)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出明清时期农作物种植的特点及其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出明清时期农作物种植状况产生的影响。

2 . 阅读材料,回答问题。

材料一 西汉建立后,为防御匈奴,控制关东和江南地区,定都长安,进行大规模的都城营建,将天下豪族迁往关中,并募民居之,总数达到200万以上;同时重视技术推广和水利兴修,晋西南乃至内蒙等地得到充分垦辟,森林、草地大面积消失了,代之的是农牧业区。人口与环境的关系日益紧张,至汉末王莽擅权,对内举措乖张,对外重开边衅,社会动荡,失去水利灌溉的农垦区逐步沙化……唐代也类似于西汉,唐前期在关中地区广修渠道,开荒耕种,到玄宗天宝年间,黄土高原人口已达1015万。然安史之乱关中遭叛军蹂躏,国内藩镇军阀叛服不常,境外吐蕃等民族时相攻击使得高原生态环境遭到破坏,导致水土流失,“黄河”也正式作为专名见之于史籍。在唐以后一千余年中,由于后继王朝持续放任贫民滥伐滥垦,加以战乱的破坏,终于使得黄土高原沦为生态环境恶劣,低产贫困的地区。

——摘编自朱士光《汉唐长安城兴衰对黄土高原地区社会经济环境的影响》

材料二 从19世纪后期开始,西北地区连续遭受一系列天灾人祸。尤其1928—1930年大旱灾及战乱,使得关中地区的流亡人口占到灾前50%左右,总耕地面积荒弃了2/3。经济结构也随着生态环境的巨变而发生重大改变,灾荒使农民变得一无所有,贫困家庭都廉价变卖产业以苟延性命,以土地为典押的赁贷方式在灾区普遍流行。农民竞相廉价典押或者出卖土地,“灾荒前后的地权,往往转移甚剧,至灾后很多土地集中于地主之手”,自耕农比例由此前的80%下降到灾后的不足50%。整个农村阶级关系在很大程度上就是地主和农民围绕着土地展开激烈的斗争,而新民主主义革命的一个重要任务就是剥夺地主多余的土地……析产分居而形成的小家庭制在关中开始盛行起来,到1937年关中地区平均每一农户家庭人数比1927年要少1.16人,这种小家庭制又冲击传统的宗法社会和集体村社的限制。

——根据郑磊《民国时期关中地区生态环境与社会经济结构变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出汉唐定都长安的原因,简要分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国时期西北地区生态环境的变化对关中地区产生的社会影响。

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对环境与社会发展关系的认识。

材料一

材料二 安史之乱对我国北方经济造成巨大的破坏,却推动了南方经济全面快速发展。唐代在南方兴修了大量的农田水利设施;并在低洼湖沼地带筑堤围田,建立起旱涝保收的水网系统,在丘陵地带开发出梯田;南方开始成为国家的主要财赋基地,这些都为我国经济重心南移开启了重要契机。

——摘编自张晋光《安史之乱对我国南方农业经济发展的影响》

材料三 明清农业较之前代的发展相比,在农作物品种的增加,多种经营方式的推广方面,则有比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)、马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,旱地、山地等处皆可种植。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二版)》

(1)材料一反映了中国古代农业领域出现了怎样的变化?这一变化起到了什么作用?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐朝中后期南方农业经济快速发展的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括明清农业发展的表现。

材料一 明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也变为“湖广熟,天下足”。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代农业发展的特点并分析产生的影响。

材料二 自唐宋以来,东方世界便形成了一个以中国为核心的、以同源文化、同质制度为根基的亚洲经济圈。所谓“中央文明”或“中央帝国”,绝非仅仅就地理位置而言,中国对东亚国家的影响是全方位的。中国很少利用自己的宗主地位和强大的政治经济军事实力奴役和掠夺体系内的朝贡国;大多数时候,朝贡在经济上是无利可图的,甚至成为王朝的负担。在封建权贵资本体系支配下的朝贡贸易是一种内敛型体制,以“德治”为维系手段。

——摘编自张明之《从朝贡体系到条约通商》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝朝贡体系的特点及产生的原因。

材料一:《墨子》中说:“农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴业寝,纺绩积纴,多治麻丝葛绪捆布縿,此其分事也。”

(1)材料一描述的是中国古代社会怎样的生产方式?结合所学知识,你认为这种生产方式的主要特点是什么?

材料二:自田制坏而兼并之法行,贫民下户复多,而中产之家(相当于自耕农)赈贷之所不及,一遇水旱,狼狈无策,只有流离饿莩(饿莩,饿死的人)耳。

——董猬《救活荒民书》

(2)材料二反映了什么社会问题?针对这一问题,统治阶级采取了什么措施?并分析历代王朝不可能从根本上解决该问题的原因?

材料三:

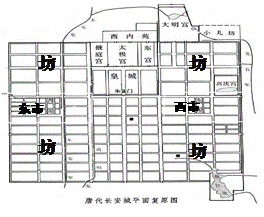

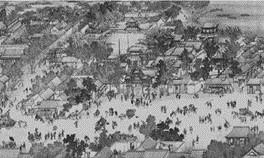

唐长安城平面复原图 《清明上河图》

(3)根据材料三并结合所学知识,从城市布局、商业活动、城市功能三个方面分析两个城市有了哪些变化?

| 年份 | 人口(万人) | 耕地(万顷) | 耕地负荷(人/顷) | 米价(千文/石) |

| 1724 | 533.6 | 80.0 | 6.7 | 0.575 |

| 1753 | 1651.4 | 83.1 | 19.9 | 1.012 |

| 1784 | 3283.2 | 89.8 | 36.6 | 1.412 |

| 1820 | 4799.2 | 95.0 | 50.5 | 2.432 |

综合表格可知,以下与米价变动原因无关的是

| A.政府政策推动人口增长 |

| B.商品经济发展吸引城镇进程 |

| C.鸦片走私导致白银外流 |

| D.土地单位面积产量不断提高 |

材料一 窃惟四民之中,惟农最苦。农夫寒耕热耘,霑体涂足,戴星而作,戴星而息。蚕妇育蚕治茧,续麻纺纬,缕缕而积之,寸寸而成之,其勤极矣。而又水旱霜雹蝗蜮间为之灾,幸而收成……谷未离场,帛未下机,已非己有矣。农夫蚕妇所食者糠籺而不足,所衣者绨褐而不完,直以世服田亩,不知舍此之外更有可生之路。

——(宋)司马光《传家集》

材料二 在传统时代,所谓农业生产结构,其主要生产要素可归纳为四项:(1)耕地;(2)作物;(3)农具;(4)劳力……中国的传统农业,无论从其现实的经济效益,还是潜在的发展可能,它自身不是不能转变,而是其“自转变”的通道,受到来自帝国政治、经济体制的阻扼,被堵塞以至堵死。……农业经济效果、历史效应,不只取决于它产生的内环境,还要受制于它的外部环境的有利与否。对传统中国而言,后者更是致命性的障碍。

——王家范《中国历史通论》

(1)根据材料一,归纳司马光认为“惟农最苦”的原因。依据所学知识,指出导致农民“不知舍此之外更有可生之路”的政策性因素。

(2)结合材料一和所学知识,谈谈你对材料二观点的认识。

8 . 阅读下列材料,回答相关问题。

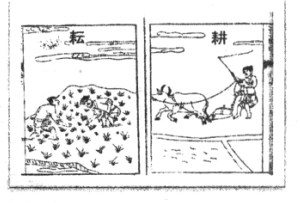

材料一观察下列图片

材料二:生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末计游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

———贾谊《论积贮疏》

材料三:商籍农而立,农赖商而行,相辅相成,而非求以相病,则良法美意,何尝一日不行于天下哉……官民农商,各安其所而乐其生,夫是以为至治之极。

——【宋】陈亮《四弊》

(1)结合材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?

(2)材料二如何看待农业和商业关系?形成了什么样的经济政策?该政策有何影响?

(3)材料三反映的经济观点是什么?结合材料三和所学知识,分析作者提出此观点的原因。

①青铜工具的使用

②中耕农具的出现

③沤肥技术的进步

④治虫技术的进步

| A.①②③ |

| B.②③④ |

| C.①②④ |

| D.①②③④ |

10 . 中国古代经济非常发达,近代被迫进行经济转型。阅读材料,回答问题。

材料一在最小的空间内用最简单的耕作方式养活尽可能多的人是中国的终极目标,为此,他们将土地分成小块,劳动者把全部精力都投入到比他的房子大不了多少倍的那块土地上面。

——约·罗伯茨《十九世纪西方人眼中的中国》

(1)材料一反映出中国古代农业生产的基本特征是______________。结合所学,从改进生产工具、耕作技术和水利灌溉的角度,分别列举一例证明这一特征。

材料二宋统一南方后,于公元971年在广州设置市舶司。这是沿袭唐制设置的第一个市舶司。以后又在杭州、明州置市舶司,与广州市舶司合称“三司”。《元丰市舶法》的颁布更加有利于海外贸易的发展,中外商人往来频繁,商品交易量大增,市舶收入也随之增加。

——摘编自霍贺《浅析宋代的对外贸易》

(2)依据材料二并结合所学,概括宋朝海外贸易兴盛的原因。

材料三自强之道,练兵、造器固宜次第举行,然其机括则在于急造铁路。铁路之利于漕务、赈务、商务、矿务以及行旅、厘捐者,不可殚述。而于用兵一道,尤为急不可缓之图。

——刘铭传1880年《筹造铁路以图自强折》

(3)依据材料三,概括刘铭传的主要观点,并说出其观点的指导思想。