材料一 春秋战国时期,铁农具逐渐代替青铜工具而广泛使用,传统的精耕细作技术已初步形成,大大推动了农业的发展。在土地制度方面,封建土地私有制度在战国末期已经逐渐形成。春秋战国时期,粮食作物最主要的有:粟、黍、稻、麦、梁、菽、麻等。农作物产量有了提高。

——摘编自李玉梅《春秋战国时期的农业》

材料二 明朝,番薯、玉米、棉花等美洲高产作物由国外陆续传入,尤其是棉花,已在全国普遍栽种。万历年间,耕地总面积超过七百万顷,为明神宗万历年间开始的人口稳步增长提供了坚实的基础。而在南宋时流行的俗谚“苏常熟,天下足”’中晚明时期已转变为“湖广熟,天下足”。晚明以后,湖广的米开始被长途运送至江浙、闽广等地区贩售,使当地农民开始改种经济作物。商业性农业的发展及随之出现的长途交通,都有利于工商业的发展。

——摘编自复旦大学《中国古代经济简史》

(1)根据材料一,概括春秋战国农业发展的主要表现。

(2)根据材料二,指出明代农业经济的变化并结合所学知识分析其积极影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈促进中国古代农业发展的因素。

材料一 19世纪中期以前,法国传统农业主要种植谷物和葡萄。谷物一葡萄生产结构影响了法国农业生产规模和生产经营方式。谷物生产主要用于农民自己消费,并没有大量进入市场,生产规模小,产量有限。到19世纪后期粮食作物产量大幅增加,粮食总产量从1840年的约142 万吨,上升到1892年的209.7万吨。相较而言,葡萄生产具有更强的商品性,但采用小农精耕细作模式,农业机械化的要求低,因此并不适合大农场生产。

----摘编自周之桐(法国农业生产结构的历史演变)等

材料二 清中期,精细化生产促使粮食单产显著提高,如稻米生产,在江浙、湖广一带膏腴之区,一般亩产二三石,多者可达五六石。由于北方不适于种植水稻,因此甘薯、玉米等对地利没有较多要求而高产的作物得到了普及性推广,成为平时活口,歉时救人的口粮。经济作物的种植也有进一步的发展。棉花种植范围更广,除已有的棉产区外,东北也成为了重要的棉花产地,甚至在江南部分地区出现农民种棉远超种粮的现象。

----摘编自朱玉婷、徐峰(18世纪中国农业生产的发展)等

(1)根据材料并结合所学知识,指出19世纪中期以前法、中两国农业生产的共同特点,概括19世纪后期法国农业的新发展。

(2)根据材料并结合所学知识,分析清中期粮食产量提高的原因以及影响。

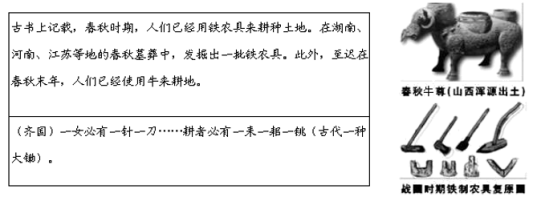

材料一

材料二 自1551年到1722年的江南市镇,苏州府有128个,松江府有113个,著名如吴江的盛泽、南汇的周浦、湖州府的菱湖、嘉兴府的濮院、乌程的乌镇和南浔……由宋元时代的村市、草市、墟、会等发展过来,往往在多个村庄的中心地带。明江南地区“商贾占籍者亿万计,生凿日繁,贸迁易众,卒有世镇”,正德年间松江府青浦县的朱家角“商贾凑聚,贸易花布,为今巨镇”。在江南地区,史载“鬻诸双林镇,为织包头纱之用”,嘉定“新泾镇为棉花管履所集”,嘉善千窑镇“民多业陶,甓埴繁兴,贸迁日夥”。在17 世纪,仅荷兰东印度公司就运出景德镇等中国瓷器1600 万件。制瓷业的发展不仅带来巨额的利润,也带来了更多的自由雇工。……嘉兴府还出现了“质库”。(注:“质库”, 主要经营典当、贷款业务,兼及存款、钱票发行等其他事项。)

——据(美)罗兹·墨菲《亚洲史》、王家范《中国历史通论》、樊树志《晚明大变局》等编写

(1)阅读材料一,试从耕作工具、方式、动力三方面描述中国古代农业的演变特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,写出古代中国国内“市”的发展线索。概括明代中国经济的新特点 。

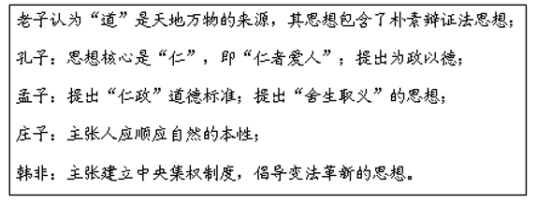

材料一

(1)从材料一中你可以获取哪些历史信息?

材料二 七国乃是以春秋时代许多战争而产生的集权国家,已不是原来的封建诸侯国。这些集权国家的政权在官僚士大夫之手而不在封建贵族之手。一些国君意识到,要想比对手在王位上坐得更久,就不能让地方封建领主继续分享他的权威。领地不能再作为封邑在亲属和公子之间进行分封。春秋末年,普遍的做法是任命地方官来管理各个地区。许倬云(历史学家)先生将这种国家称之为“新型国家”。

(2)依据材料二,借助表格内容提示,概括战国“新型国家”的主要特征。

材料三 先秦时期,儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

材料四 先秦诸子百家的部分主张

(3)参照示例,先从材料三中选取任意一个观点(道家除外),然后从材料四中选择对应的史实加以印证。

| 学派 | 观点 | 史实 |

| 示例:道家 | 道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础 | “道”是天地万物的来源,包含了朴素辩证法思想 |

材料一 自大禹治水起,历代屡兴河役,形成了筑提、改道、分疏、束水攻沙等治河理论,以及挑水坝、石堤、放淤等治河技术。宋元两代在黄河设行(外)都水监专事河防;明清两代设河道总督职掌河政。清前中期,治河一直是国之大计,河工每年的正常支出大约数十万两。

——摘编自岑仲勉《黄河变迁通史》

1855年,黄河决口,改道入海“值军务未平、饲粮不继”,清廷遂撇手河务,“着直隶、河南、山东各省督抚饬令地方官吏疏液积源”、“晓逾绅民等量力捐资”。先是地方官绅百姓为自救计在新河道两岸修筑卑矮小埝,继而地方督抚在屡次向清廷推脱未果情形下勉强筑起差强人意的大堤,事实上将原河督的治河职责无奈地承担下来。然地方治河步履维艰、问题重重,这一切折射出清代统治基础之败落。

——摘编自贾国静、王凤青《选择的无奈:晚清黄河治理地方化探析》

材料二 1952年,毛泽东首次出京就到黄河视察,并发出“要把黄河的事情办好”的号召。1953年,治黄工作“由修防转入治本”,黄河水利委员会组织大批技术干部,分赴20多条支流进行水土查勘,收集第一手资料,在“兴利除害,分步治理”的指导思想下,制定了一个全流域、多目标的综合治理规划。1954年3月,黄河下游春季修堤工程全面开工,实行“以工代赈”、“按劳记工”等办法,许多包工队积极改进工具,推行先进工作方法,工效逐步提高。建国初的黄河治理,不仅顺利地度过了八次大汛,保卫了人民生命财产与国家建设,而且开辟了利用黄河水灌溉华北平原的道路。

——摘编自郭书林、王瑞芳《从治标到治本:新中国成立初期的黄河治理》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代黄河治理的特点,并分析清朝前后期黄河治理的变化及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国成立初期黄河治理的成效及原因。

材料一 铁农具出现于春秋战国时期……这样就使原有的生产关系成为生产力发展的严重阻碍,于是土地渐由奴隶主所有转变为地主所有,耕作渐由集体转变为分散的小农经营。(生产者)逐渐获得农业经营上的自由,生产多寡至少部分地直接关系到自己的利益,因而想办法来增加生产,提高单位面积产量,走精耕细作的道路。

材料二 从西汉中期耦犁推广以来,我们看到农业工具不是继续向大型、高效发展,而是逐渐被改造得更加适合小农经济的需要。耕犁从"二牛三人"到二人二牛,到一牛一人,最后,比较轻便灵巧的曲辕犁得到普及,农业工具的这种发展,促使唐宋以后小农经济重新得到了加强。而我国精耕细作农业也进一步向多劳集约、提高土地利用率的方向发展。

——韩昊《人口膨胀与精耕农业原因初探》

(1)根据材料一,概括中国古代精耕细作农业形成的原因。

(2)根据材料二,指出中国古代农业生产技术发展的特点。

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析中国古代农业生产技术发展的影响。

材料一 唐朝应分为三个时期,各个时期的农田水利工程统计结果:前期(618-714 年)65 项,中期(715820 年)59 项, 后期(821 年至 907 年唐朝灭亡)3 项,并有 8 项时间不详。前期,位于黄河中下游的河北、河南、河东、关内四道 有 46 项,南方仅有 19 项,而位于成都平原的剑南道就占有 9 项,长江以南只有 8 项。中期,江淮地区进入农田水 利建设的高潮期淮南道和江南道共计 25 项。唐玄宗时期,有“天下”即“以江淮为命”之说。后期,北方只兴修 了 5 项农田水利工程,相比前期的 46 项,数量骤然下降,而江南道则有 19 项,“赋出于天下,江南居十九”。

——摘编自范文澜《中国通史简编》

材料二 晩清以来,内忧外患逐步加深,加之中国又进入历史上第四大灾害群发期,遂致我国的灾荒相形之下更为 频繁和严重,其中又以水旱灾害最为突出。当时,国人有感于“世界潮流之所趋,威聚而讲求新学”。据统计,从 1912 年至 1925 年,全国共出现过 44 个学术团体。鉴于水利界专家分散于各行政系统,早在 1928 年北伐胜利后有识之 士希望组织中国水利工程师协会。直到 1931 年 4 月中国水利工程学会得以正式成立。中国水利工程学会作为民国 时期的水利科学社团,不仅促进了我国水利行政的统一与水利立法的实现,还提出了有关江、河、湖、塘整治的建 议。当然,该会拟定的部分江河治理计划未能付诸实施,但其阐述的科学治水理念为后世所承继。

——自曾宪足《中国水利工程学会与水利的现代化:1931-1948》

(1)根据材料一,概括唐代水利建设的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代兴建水利与唐代的显著不同,并分析中国水利工程学会的影响。

材料一 夏代的二里头文化时期,生产工具大都是石、骨、蚌器。自商代前期至东周早期,虽然继续使用石、骨、蚌、木等掘地工具和收割工具,但同时也使用了青铜臿和青钥镈(铲)。在安阳殷墟宫殿遗址区内属于王室贵族的一个窖藏圆穴里,曾经发现四百多把有使用痕迹的石镰刀比较集中地堆放着。这些镰刀应该是由王室贵族分发给劳动者使用的。劳动者连这种简陋工具都不曾掌握,可见他们只能是奴隶,而且人数还不是很少。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 《盐铁论水旱》说:“铁器,民之大用也。器用便利,则用力少而得作多,农夫乐事劝功。用不具,则田畴荒,谷不殖。”当时铁农具种类很多,有铁犁铧、铁锄、铁正、铁面、铁镰等。武帝时,搜粟都尉赵过发明了“代田法”。所谓“代田法”,就是将每亩田分成六份——三垄(垄台)三甽(垄沟),每年垄甽互换位置以休养地力。成帝时,农学家氾胜之又总结出一种“区种法”,把土地划分成若干区,根据土地的肥瘠,决定区的大小和施肥的多少。汉初,每市亩田地可约产粟或麦六斗九升。武帝时,每市亩地约产粟或麦一石一斗五升。

——摘编自《中国古代经济简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出商周时期与汉代的农业主要经营方式的不同,并概括商周时期农业生产发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与商周时期相比,汉代农业生产的进步之处及意义。

材料 改变世界的七种元素:代表着力量又具有进攻性的铁;组成生命又释放热量的碳;折射着人类贪婪欲望的金;为世界留下影像的银;蕴藏巨大毁灭能量的铀;创造白色纯净空间的钛;以及催生互联网世界从而彻底颠覆人类生活的硅……发现元素和利用元素的历史,也是人类进步革新和贪婪疯狂的历史,在促进人类繁荣的同时,也改变着人类的本性,引发人性中最黑暗的一面。

——据(英)约翰·布朗《我们如何走到今天:改变世界的7种元素》

运用所学历史知识,在上述七种元素中选择任意一种,概括其表现形式的变化,指出历史上与其相关的史事,并结合史实说明其产生的历史影响。(要求:简要概括表现形式的变化,写出至少一例与其相关的史事,结合具体史实说明历史影响。)

| A.强调集体耕作 |

| B.注重精耕细作 |

| C.侧重理论概括 |

| D.急需国家投入 |