材料一

材料二 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。春不得避风尘,夏不得避暑热,秋不得避阴雨,冬不得避寒冻。四时之间,亡日休息,又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。有者半贾而卖,亡者取倍称之息。于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者。

——西汉·晁错《论贵粟疏》

材料三 白居易诗《朱陈村》描写了唐代农村生活景象:“徐州古丰县,有村曰朱陈。去县百余里,桑麻青氛氲。机梭声扎扎,牛驴走芸芸。女汲涧中水,男采山上薪。县远官事少,山深入俗纯。有财不行商,有丁不入军。家家守村业,头白不出门……”

材料四 亚当·斯密曾说:“中国历来是世界上最富,也是一个最肥沃、耕耘最得法、最勤奋而人口最众多的国家……然而,马可·波罗在500年前游历这国的记述,与今日旅行该国者所说几乎一模一样。可能迟在当日之前,这国法律与组织系统容许她聚集财富的最高程度业已到达。”

——摘自黄仁宇《中国大历史》

(1)材料一、二概括指出中国古代农业发展的原因。(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括小农经济的特征。

(3)据材料二、三,指出小农经济对中国古代王朝统治起到的作用。

(4)材料四中亚当·斯密认为中国传统经济存在什么现象?结合所学知识简析这种现象出现的原因。

材料 下面是战国时期部分地区遗址中铁器出土情况表。

| 铁器出土地点 | 铁器数(件) | 生产工具数(件) | 生产工具所占百分比 | 铁农具数 | 铁农具在生产工具中所占百分比 |

| 辽宁抚顺莲花堡 | 80余 | 77 | 96.2 | 68 | 88.3 |

| 山西长治分水岭 | 36 | 31 | 86.1 | 21 | 67.7 |

| 河北兴隆古洞沟 | 87 | 85 | 97.7 | 52 | 61.2 |

| 河南辉县固围村 | 93 | 约69 | 74.2 | 58 | 84.1 |

| 湖南长沙、衡阳61度楚墓 | 70余 | 21 | 30.0 | 17 | 81.0 |

| 广西平乐银山岭 | 183 | 约170 | 92.9 | 91 | 53.5 |

——摘编自雷从云《战国时期农业发展的标志、原因与作用浅析》

从材料中提取两条或两条以上的信息,拟定一个论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料 中国古代粮食供求关系一览表(部分)

| 时期 | 隋唐 | 宋辽金元 | 明 | 清(19世纪初) |

| 全国耕地面积(亿市亩) | 6.42 | 7.2 | 10.7 | 10.5 |

| 粮食总产量(亿市斤) | 889.82 | 1749.45 | 2385.88 | 2340.97 |

| 社会粮食总需求量(亿市斤) | 696 | 1113.6 | 1718.5 | 2456 |

| 全国人口(万人) | 9000 | 12000 | 20000 | 30000 |

| 人均粮食占有量(市斤) | 988.7 | 1457.87 | 1192.94 | 780 |

——摘编自吴宾《中国古代粮食安全问题研究》

从表中任意选取一个时期,提取粮食供求关系的信息,并结合所学知识分析原因。(要求:信息提取准确,调动和运用知识合理,逻辑清晰)

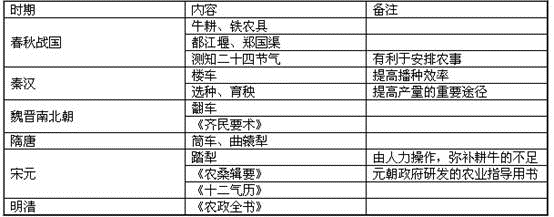

材料一 表 中国古代农业科技成就(部分)

材料二 (王景)迁庐江太守。先是百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》卷七十六、卷三

材料三 中国掌握了某些基本的生活艺术时,西方仍然对此浑然不知。就如中国的农民,欧洲使用木制农具时,他们已经用铁犁耕田。而当欧洲也使用铁制农具时,他们仍在使用铁制农具。中国人把一种经济体制和社会结构运用到很高的水平,却没想到要改善和替代它……打破这种平衡的是大工业的兴起……

——H. R.托尼《中国的土地和劳工》

(1)精耕细作是中国古代农业的显著特点。根据材料一概括这一特点表现在哪些方面?结合所学知识分析形成这一特点的主要原因。

(2)依据材料二概括中国农业经济的特征。

(3)材料三中“大工业”“打破这种平衡”给中国社会经济带来了哪些影响?

材料一 西汉武帝“悉发卒数万人穿漕渠,三岁而通”,“鸿渭之流,径入于河,大船万艘,转漕相过,东综沦海,西纲流纱”。随后又征发万余人,首创地面凿井,使井下梁道相通的办法,引洛水至商颇(今陕西大荔县北),连成一条长约10里的井果一龙首渠。当时在关中地区还修成灵轵果、成国梁等水利设施。公元前119年“以昆明有滇池,乃作昆明池以习水战”,并经揭水陂引昆明池水进长安,用以改善城市用水。元鼎六年(公元前111年),在原郑国渠上游南岸开凿6条较小的支渠,以利于郑国渠附近高地农田的灌溉;太始二年(公元前95年),凿引泾水与渭水相连,修成白果,全长200里,可灌溉农田4500顷。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 1959年,中科院、水电部在北京召开了“西部地区南水北调考察研究工作会议”确定南水北调指导方针是:“蓄调兼施,综合利用,统筹兼顺,南北两利,以有济无,以多补少,使水尽其用,地尽其利.”1979年,《政府工作报告》正式提出:“兴建把长江水引到黄河以北的南水北调工程”。经过长时期的论证和准备,成立了国务院南水北调工程建设委员会,协调了各部委、沿线各省市等カ量。至2020年6月,中线一期工程累计输水300亿立方米,沿线6000万人口受益,京津冀地区人民生活饮水质登明显提高。华北地区地下水过度开采状况得以解,水资源环境得到初步改善。

——摘编自《中国南水北调工程建设年鉴》

材料三 1973年以来中国生态观念的的变迁

| 年份 | 生态保护主要观念 |

| 1973—1981年 | 首次打破社会主义中国不存在环境污染和生态破坏的观念 |

| 1986—1991年 | 首次提出人口、资源、环境协调发展 |

| 1992—1996年 | 首次提出生态环境保护与经济社会发展同等重要 |

| 1997—2001年 | 首次提出源头保护和自然恢复 |

| 2007—2011年 | 首次提出生态文明的理念 |

| 2012—2016年 | 首次将生态文明建设与经济、政治、文化等放在同等重要位置 |

| 2017年至今 | 确立人与自然和谐共生 |

——据侯鹏、高吉喜等《中国生态保护政策发展历程及其演进特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝时期水利工程兴建的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国南水北调工程能够建成的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析生态文明理念提出的历史意义。

| A.铁制工具的使用 | B.旱涝灾难的频发 |

| C.水利技术的提高 | D.小农经济的发展 |

材料一 小麦原产于西亚。中国关于麦类作物的文字记载,最早发现于商代甲骨文,其中还有专门围绕麦类作物种植和收获举行的祭祀活动。《周礼.天宫·疾医》:“(疾医)以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也”。史料表明,至少在春秋时代,位于北方的东周、晋、鲁、郑、陈等都有了小麦的种植,并出现了以小麦制作酒母的酿酒工艺。汉代小麦在人们主粮中的地位普遍提高,是中国北方农业发展史上一次具有划时代意义的变革。

——摘自田成方、周立刚《古代中国北方粮食种植的历史变迁》

材料二 中国历代粮食供求关系一览表

(说明:140/343和155/337中的140、155指北方亩产量,343、337指南方亩产量。)

——摘编自吴宾、党晓虹《论中国古代粮食安全问题及其影响因素》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出我国历史上种植利用麦类作物的特点和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代粮食产量变化的特点并简析造成明清粮食产量状况的原因。

材料一 我国铸造铁器大约开始于西周末年或春秋初年。至春秋中期以后,使用铁器的情况已很多……考古工作者在湖南长沙、江西九江、江苏六合、河南洛阳等地,都发现了春秋中晩期的铁农具。孔子的弟子冉耕,字伯牛;司马耕,字子牛。

——张传玺主编《简明中国古代史》

材料二 明清时期手工业的兴盛突出反映在民间私营手工业迅速发展,取代官办工场、作坊,占据了主导地位。……从手工场主、包买商中转化出类似西方资本主义劳动组合中的早期“资本家”。

——《明清农耕文明的鼎盛及其在世界工业文明潮流中的陨落》

材料三 中国古代的商业,受到种种限制和束缚。这些限制和束缚,有的是受中国社会经济结构特点所制约,有的则来自封建国家的干预。

——摘编自宁欣《中国古代商业发展的概貌和特点》

材料四 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。”

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出春秋战国时期我国农业耕作技术上出现的新现象及其对土地制度的影响。

(2)据材料二,概括明清时期我国手工业领域出现的新变化。

(3)结合所学知识,指出材料三中束缚古代商业发展两个方面的具体表现。并概括宋代在市场、货币方面有所突破的主要表现。

(4)据材料四,试从经济政策的视角说明当时“正在滑向衰世凄凉”的原因。

材料 “牛为耕稼之本”,是古代农业生产的主要动力。唐·张廷珪言:“君所恃在民,民所恃在食,食所资在耕,耕所资在牛。牛废则耕废,耕废则食去,食去则民亡,民亡则何恃为君?”因此,自西周“诸侯无故不杀牛”起,为了保证农业生产有足够的畜力,以“禁止私杀牛”为内容的耕牛保护制度,便载入中国历代王朝的法律之中。历代法律以牛能否胜任耕作为原则,规定了严格的宰杀标准。《汉律》云:“不得屠杀少齿”,只有年老体衰之牛才可宰杀。不按照法定宰杀标准、不经官方机构的审批,无论是牛主(牛的所有者)还是他人,私屠乱宰牛都是犯罪,要受法律的制裁。《淮南子·说山》高诱注云:“王法禁杀牛,犯禁杀之者诛。”唐代之后,历代法律规定的具体刑罚有轻有重,因时而不同,唐律规定“徒-年”,宋初《刑统》则是“决脊杖十七放”,南宋《庆元条法事类》“徒一年半”,元代“杖一百”。明清律规定:私宰牛马者,杖一百。若病死而不申官开剥者,笞四十。法律禁止任意宰杀的目的,是保证有足够的耕牛以满足农业生产的需要,进而保证政府财政有充足的税源,促进社会的安定和王朝的长治久安。

——摘编自魏殿金《中国古代耕牛保护制度及其对后世的影响》

(1)根据材料,概括指出古代耕牛保护制度的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代严格保护耕牛制度的原因。

材料一 春秋战国时期,铁农具逐渐代替青铜工具而广泛使用,传统的精耕细作技术已初步形成。大大推动了农业的发展。在土地制度方面,封建土地私有制度在战国末期已经逐渐形成。春秋战国时期,粮食作物最主要的有:粟、黍、稻、麦、梁、菽、麻等。农作物产量有了提高。

——摘编自李玉梅《春秋战国时期的农业》

材料二 明朝,番薯、玉米、棉花等美洲高产作物由国外陆续传入,尤其是棉花,已在全国普遍载种。万历年间,耕地总面积超过七百万顷,为明神宗万历年间开始的人口稳步增长提供了坚实的基础。而在南宋时流行的俗谚“苏常熟,天下足”,晚明时期已转变为“湖广热,天下足”。晚明以后,湖广的米开始被长途运送至江浙、闽广等地区贩售,使当地农民开始改种经济作物。商业性农业的发展及随之出现的长途交通,都有利于工商业的发展。

——摘编自复旦大学《中国古代经济简史》

材料三 伊感可教授发现:中国在16-19世纪的经济存在“高度平衡陷阱”,即指由于农业剩余的减少以及人均收入和人均需求的下降,劳动力越来越廉价,而资源和资本越来越昂贵。因此,随着农耕和运输技术的日趋完善难以作出细小的改进,农民和商人的合理策略取向不是去发明省力的机器,而是经济地使用资源与固定资本。一旦出现任何短缺时,基于廉价运输的商业灵活性是比发明机器更迅速、更可靠的补教办法。巨大而静态的市场,无法在生产体系中创造出有可能促进创造力的瓶颈。正是这种传统经济的发展使有利可图的发明变得越来越困难。

——据杜君立《现代化的历程》整理

(1)根据材料一,概括春秋战国农业发展的主要表现。

(2)根据材料二,指出明代农业经济的变化并结合所学知识分析其积极影响。

(3)根据材料结合所学,简析中国古代不能实现转型走上资本主义道路的主要原因。