材料一

材料二 农夫早出暮入, 耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人风兴夜寐,纺绩积纸,多织麻丝葛绪捆布缘,此其分事也。

——《墨子》

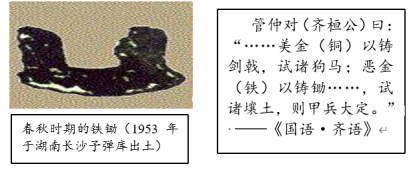

(1)材料一对研究春秋战国时期社会经济有哪些史料价值?

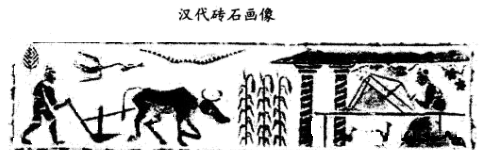

(2)材料二反映了我国古代的农业生产模式具有怎样的特点?

材料一

材料二 徐州古丰县,有村曰朱陈。

去县百馀里,桑麻青氛氲。

机梭声札札,牛驴走纭纭。

女汲涧中水,男采山上薪。

县远官事少,山深人俗淳。

有财不行商,有丁不入军。

家家守村业,头白不出门。

生为村之民,死为村之尘。

——唐·白居易《朱陈村》(节选)

材料三 唐制:凡民始生为“黄”,四岁为“小”,十六为“中”,二十一为“丁”,六十为“老”。受田之制,丁及男年十八以上者,人一顷,其八十亩为口分,二十亩为永业;老及笃疾、废疾者,人四十亩,寡妻妾三十亩,当户者(户主)增二十亩,皆以二十亩为永业,其余为口分。

——《新唐书·食货志》

根据上述材料,分析中国古代农业发展的特点,并简要说明其研判史料的价值。

材料一 《后汉书·光武帝纪》记载,建武六年春诏曰:“往岁水旱蝗虫为灾,谷价腾跃……其命郡国有谷者, 给禀(送给)高年、鳏、寡、孤、独、无家属贫不能自存者,如《律》。”

《文献通考》记载,宋朝灾情不严重时,开当地仓廪放粮或是平粜(平价卖粮),如果不够的话再转运其他地区的粮食,如果还不够就从当地富人中募捐粟米。倘若灾情严重,地方力量不足以救济,便动用中央库存金帛。1098 年,朝廷颁布居养法,“诏鳏寡孤独贫乏不能自存者,以官屋居之,月给米豆,疾病者仍给医药。”

——摘自《论唐宋时期社会救助机制的变化及特点》

材料二 本文所依据的史料包括:其一是唐宋时期的档案文献,如《唐六典》《唐会要》《唐大诏令集》《宋大诏令集》等;其二是正史,如新旧《唐书》《资治通鉴》《宋史》等。

——摘自《论唐宋时期社会救助机制的变化及特点》

(1)根据材料一,指出宋朝的救灾方式出现的新变化,简析古代中国救灾方式进步的历史条件。

(2)试评析材料二中两种史料的价值。

材料一

| 《天仙配》 你耕田来我织布, 我挑水来你浇园, 寒窑虽破能避风雨, 夫妻恩爱苦也甜。 |

材料二 史料记载1845年后“洋布、洋纱、洋花边、洋袜、洋巾入中国,而女红失业”,“江浙之棉布不复畅销”,“闽产之土布土棉……不能出口”。

材料三

农民成群结队报名入社 |  手工业者积极报名入社 |  上海工商界申请全行业公私合营 |

(1)材料一反映了我国古代经济的什么特点?

(2)材料二反映了近代中国经济结构发生什么变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了20世纪中期的什么事件?产生了什么重大影响?

材料一 西汉时期部分国家赈贷及其用途类别

| 时间 | 史料 | 出处 | 类别 |

| 文帝 三年 | 贷种食未入,入未备者,皆赦之 | 《汉书·文帝纪》 | 生产和消费并贷 |

| 元狩 三年 | 徙贫民,衣食皆仰给县官,假予产业 | 《史记·平准书》 | 生产和消费并贷 |

| 本始 四年 | 遣使者振贷困乏 | 《汉书·宣帝纪》 | 生产性 借贷 |

清康熙年间部分国家赈贷

| 年份 | 地区 | 事由 | 贷放措施 | 赈贷物 |

| 康熙 三年 | 浙江 海宁 | 刮飓风、 修海塘 | 动款 | 货币 |

| 康熙 五年 | 广东 | 旱灾 | 动支通省积谷散赈 | 谷物 |

| 康熙 十年 | 淮扬 | 民饥 | 截留漕粮6万担,开仓米4万担 | 粮米 |

——据《中国历代自然灾害与历代盛世农业政策资料》有关内容整理

材料二 对于小农而言,过贫则造反,过富则独立,只有不贫不富的状态最有利于国家对小农的控制。……中国长期以来国家政权与农村社会都依赖于增长缓慢的农业剩余,农民依赖于这种剩余而生存,国家依赖于这种剩余而运作,因此两者之间的紧张关系长久存在。……正因如此,在中国历史上,各个朝代大都有赈贷之举,其主要原因是维持小农的不贫不富的生存状态,以防崩断国家与小农间的微弱均衡关系。

——张杰《农户、国家与中国农贷制度:一个长期视角》

材料三 夫发仓廪,本以利民,而其弊反甚:仓舍一启,豪强骈集;里胥乡老,匿贫佑富。公家之积,祗以饱市井游食之徒;而野处之民,曾不得见糠秕。富者连车方舆,而贫者曾不获斗升。

——徐光启《农政全书·荒政》

(1)根据材料一概括古代中国国家农贷的主要特征。

(2)根据材料一、二,结合所学知识指出国家实施农贷的目的,并说明国家农贷不能保持小农“不贫不富”状态的原因。

(3)材料三反映出国家农贷在推行过程中遇到了什么“困境”?

6 . 史料一 春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役。……四时之间,亡日休息①。……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时②,朝令而暮改。当具有者半贾而卖,亡者取倍称之息③。

——[西汉]晁错《论贵粟疏》

(1)根据史料一,指出影响古代中国小农经济稳定性的因素。

史料二 农夫蚤(早)出暮入,耕稼树艺④,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴⑤,多治麻丝葛绪,捆布,此其分事也。

——《墨子·非乐上》

(2)史料二反映了小农经济的什么特点?

材料一 小农的经济行为,绝非西方社会一般人心目中那样懒惰、愚昧或没有理性。事实上,他是一个在"传统农业"(在投入现代的机械动力和化肥以前)的范畴内,有进取精神对资源能作最适度运用的人。传统农业可能是贫乏的,但效率很高……小农作为"经济人",毫不逊色于任何资本主义企业家。

——西奥多·W·舒尔茨《改造传统农业》

材料二 在农业技术、粮食产量等方面,明清农业较之前代的发展相对有限,但农作物品种的增加,多种经营方式的推广,则是比较突出的成就。自明朝中期起,高产作物玉米、番薯(地瓜)马铃薯(土豆)自海外传入中国,它们不仅单位亩产量大,而且适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此得到广泛传播,在一定程度上缓解了人口增长对土地造成的压力。烟草、花生等也大致于同时引进。明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。

——摘编自张帆《中国古代简史(第二应)》

材料三 郡城之东,皆习机业……工匠各有专能。匠有常主,计日受值。……无主者,黎明立桥以待。……若机房工作减,此辈衣食无所矣

——引自《苏州府风俗考》

材料四 乾隆帝给英王的敕谕曾说:"天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。"

——梁廷楠《粤海关志》卷32

嘉庆帝的上谕说:"天朝富有四海,岂需尔小国些微货物哉?

——《清代外交史料》

明武宗下令"禁商贩,不许服用貂裘……非占商籍不许坐市廛";清王朝认为"开矿必当聚众,聚众必当防乱"。

(1)材料一反映了我国古代的小农经济,简述这一经济形态形成的条件?

(2)据材料二概括明清时期农作物种植的特点。

(3)材料三反映出苏州经济有什么新现象?根据材料四并结合所学知识,指出这种新的经济现象发展缓慢的原因。

(1)如图为2010年8月中国邮政发行的一枚邮票。

它反映的是中国古人 的生活方式。结合所学,概括这种生活方式出现的经济条件。

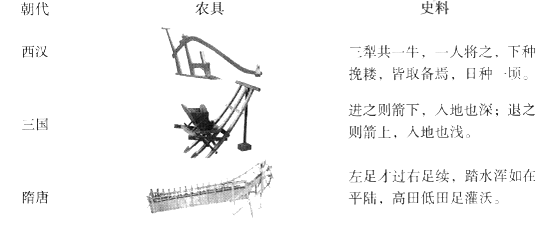

(2)请将下列农具与其出现并运用于农业生产的朝代、及描述其功能的史料进行连线。

1829年,一位英国诗人描述曼彻斯特:“很难想象,在如此拥挤的街道,所有用砖砌成的房子被周围弥漫的烟雾熏黑。它们之中的繁华建筑,有的大如修道院,却没有它们应有的古朴、美丽和圣洁。有的只是永不停息的机器所发出的喧嚣声。而当铃声响起,可怜的人们知道要忙着去工作,而不是去祷告。”

1890年,清朝某小吏感慨:“(火车)任载之重如此,脚费之轻如彼,果能各处仿行,其利于民生者正非浅鲜。”

(3)根据材料,归纳两次工业革命对人们生活产生的影响。

2013年4月8日早晨,英国前首相撒切尔夫人逝世。早在1970年担任教育及科学大臣时,撒切尔夫人取消了给7岁至11岁儿童免费供应牛奶的政策。她认为,牛奶付费并不会增加英国家庭的负担。这确实节省了大量开支用于改进教育,却也为她招来恶名,《太阳报》戏称她为“牛奶掠夺者”。

(4)结合所学,试评价撒切尔夫人取消学生免费牛奶的行为。

材料 早期儒家尊“劳心”贱“劳力”,孔子认为:“上好礼,则民莫敢不敬…焉用稼?”认为讲求礼义才是君子之选。孟子提出:“劳心者治人,劳力者治于人。”但孔子的弟子曾子不得已而力耕于泰山之下,颜回也曾亲自参与耕作。汉代,人们开始把耕读相兼的教育思想加以强化。朱买臣“负薪读书”、倪宽“带经而锄”,都是代代相传的劝学励志典故。东汉经学家郑玄“家贫,客耕东莱,学徒相随已数百千人”,与学生一起力行耕读相兼的生活,有“以耕学为业”之语。

——摘编自邵彦敏《中国传统耕读教育浅谈》

(1)根据材料并结合所学知识,指出耕读文化发展的阶段特点,并概括其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代耕读文化的历史价值。

材料一 小农的经济行为,绝非西方社会一般人心目中那样懒惰、愚昧或没有理性。事实上,他是一个在"传统农业"(在投入现代的机械动力和化肥以前)的范畴内,有进取精神对资源能作最适度运用的人。传统农业可能是贫乏的,但效率很高……小农作为"经济人",毫不逊色于任何资本主义企业家。

——西奥多·W·舒尔茨《改造传统农业》

材料二 明清农村虽然还是一种以家庭为单位的小农经济,但这一时期的小农经济与市场的联系日益紧密。农民已经不再仅仅是在自给自足之余,将自己的农产品拿到市场上出售,而是更多地依赖于市场。农户在种植粮食作物之外,都普遍开始种植旨在交换的经济作物,如棉花、烟草乃至经济林木,并开始对农产品进行加工。一部分农民由于经营有道、扩大生产而成为"上农",一部分农民则从自耕农下降为佃农或雇工。一般租佃关系普遍采用契约的形式,以分成或定额的方式纳租。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料三 郡城之东,皆习机业……工匠各有专能。匠有常主,计日受值。……无主者,黎明立桥以待。……若机房工作减,此辈衣食无所矣

——引自《苏州府风俗考》

材料四 乾隆帝给英王的敕谕曾说:"天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。"

——梁廷楠《粤海关志》卷32

嘉庆帝的上谕说:"天朝富有四海,岂需尔小国些微货物哉?

——《清代外交史料》

明武宗下令"禁商贩,不许服用貂裘……非占商籍不许坐市廛";清王朝认为"开矿必当聚众,聚众必当防乱"。

(1)材料一反映了我国古代的什么经济形态?这一经济形态有哪些特点?

(2)据材料二概括明清时期农村经济的特点。

(3)材料三反映出苏州经济有什么新现象?根据材料四并结合所学知识,指出这种新的经济现象发展缓慢的原因。