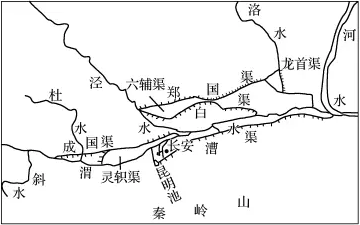

材料一

汉代关中地区的水利工程

材料二 《尚书·禹贡》据称是夏朝的古文献,这一先秦文献将当时认识到的黄河与长江流域分为九个大的区域即“九州”,该文献根据适合农业与否,将各地土壤分为上上至下下九个等级,称以渭河平原为中心的雍州“厥土惟黄壤,厥田惟上上”。

(1)概括材料一、二,并结合所学,分析汉代关中地区农业发展的条件。

材料三

杨柳青年画“农家稼穑”图天津杨柳青年画始于明朝末期,因题材多样,有清一代深受京津地区民众喜爱。清人李光庭在《乡音解颐》“新年十事”中说:“扫舍之后便贴年画,稚子之戏耳,然如《孝顺图》《庄稼忙》,令小儿看之,为之解说,未尝非养正之一端也。”此外,“连生贵子”一类的妇女儿童画也是清代前期杨柳青年画的重要题材。

(2)结合材料和所学,从经济角度,说明创作上述题材的背景原因。

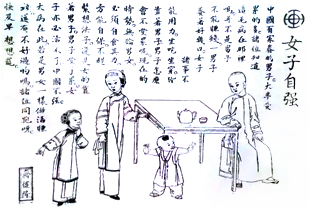

材料四

近代以来,年画除了传统题材外,有了新发展。《中国民间造像史纲》称,19世纪中后期,地主大户不断涌向新开辟的商埠,“发财还家”类年画大量出现。围绕女权的年画也逐渐增多,如图杨柳青年画中文字为:“中国有家眷的男子,大半受累的多。诸位知道这毛病在那里吗?并不是男子不能赚钱,一男子养着好几口,女子裹了两只小脚,诸事不能用力……现在的形势,无论男女必须自食其力,方能自保。……若是男女一样做活赚钱,还有不好过的吗?”

(3)根据材料并结合所学,分析说明19世纪中后期年画题材更新的社会原因。

材料一 中国历史上粮食生产状况统计

| 时期 | 耕地面积(亿亩) | 粮田面积(亿亩) | 人口(亿) | 人均粮田(亩) | 粮食亩产(公斤/亩) | 人均占粮(公斤) |

| 战国末期 | 0.9 | 0.85 | 0.2 | 4.26 | 108 | 460.5 |

| 西汉末期 | 2.38 | 2.24 | 0.6 | 3.76 | 132 | 496.5 |

| 唐朝 | 2.11 | 1.99 | 0.53 | 3.76 | 167 | 628 |

| 宋朝 | 4.15 | 3.9 | 1.04 | 3.75 | 154.5 | 579.5 |

| 明朝 | 4.65 | 4.2 | 1.3 | 3.23 | 173 | 559 |

| 清朝中期 | 7.27 | 6.18 | 3.61 | 1.71 | 183.5 | 314 |

——据吴慧《农道:解读中国粮食问题》

材料二 鸦片战争后,列强对中国农产品进行了疯狂的掠夺。海关报告显示,历年出口的农产品占出口货值的比重,1873年为2.6%,1893年为15.6%,1903年为26.8%,1910年为30.1%。同时,晚清政府对进口西方米、麦、五谷免税,使洋米洋面得以在中国乘势倾销。经济作物种植面积日益扩大,挤占了粮田,以及近代城市工商业的发展,扩大了对粮食的需求。这都影响到近代粮食生产,导致粮食短缺。

——据汪德平《近代中国的粮食国际贸易研究》

材料三 1949年新中国成立时,全国人均占粮仅为210公斤。新中国成立后,大力发展粮食生产,用占世界7%的耕地,养活了占世界22%的人口。1996年,中国粮食总产量位居世界第一,人均380公斤左右;人均肉类产量41公斤、水产品21公斤、禽蛋14公斤、水果35公斤、蔬菜198公斤,均超过世界平均水平

——据国务院新闻办《中国的粮食问题》(1996年)

(1)根据材料一、二,概括古代粮食生产的情况,并说明晚清粮食生产的变化。

(2)根据材料三并结合所学知识,简析建国后粮食生产发展的原因及意义。

材料一 斯密认为,美洲及东印度通路被发现以时,……看到了世界历史的一个决定性的转折点……欧洲人的优越势力,使它们能为所欲为,在此等遥远的地方,作出各种不合正义的事体。

材料二 当代美国历史学家彭慕兰,他把公元1350—1850之间500年,称为“漫长的16世纪”,是“世界经济”向“现代资本主义世界体系”转化的过程,亚洲(中国)由“世界经济”的火车头和“创生者”,逐步走向衰落的过程。……“从宏观历史学的角度,把传统农业社会向现代化工业社会转变的大过程,进行整体性研究,涉及到经济、政治、思想文化等方面。”

——韩毓海《五百年来谁著史》

材料三 1930年代,保护主义到处蔓延,人们放弃了相对稳定货币的追求,“世界资本主义退到了民族国家经济及相关帝国的避难所里。”

——【意】杰奥瓦尼·阿瑞基《漫长的20世纪》

(1)据材料一并结合所学知识,指出开启世界历史转折点的标志性事件?试从政治、经济、思想文化的角度分析欧洲人的“优越势力”?

(2)结合材料二与所学知识,指出“漫长的16世纪”中国开始走向衰落的表现?从宏观历史学的角度分析1500年—19世纪末,西方工业文明对东方农业文明造成的冲击。

(3)“论从史出”,“史论结合”是学习、研究历史的基本原则和方法。据材料三并结合所学知识论证二战后初期“世界资本主义如何走出民族国家经济及相关帝国的避难所”。

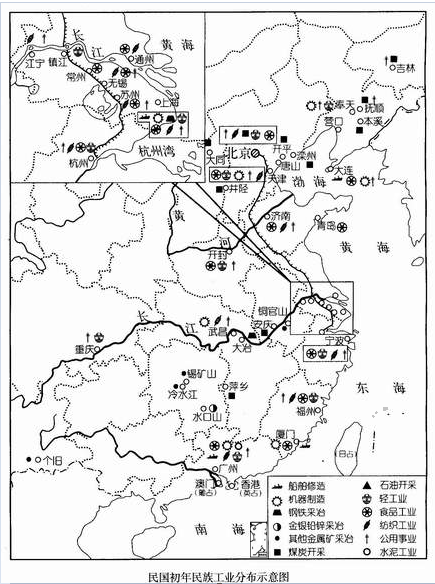

4 . 近代中国经济结构的主要组成图表

(1)看图表结合所学知识解读图表中ADE代表的经济成分及AD之间的相互关系

材料三:南京国民政府大事记(节选)

1930-1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”。

1931年,日本发动“九•一八事变,侵占了中国东北。

1933-1934年,蒋介石对革命根据地发动第四、五次“围剿”。

1935年,为应对白银大量外流,实行“币制改革”。

1945年,陈立夫、陈果夫控制的中国蚕丝公司在上海设立。

1946年,《中美友好通商航海条约》签订。

(2)据材料三概括南京国民政府统治时期有哪些阻碍民族工业发展的因素。分析中国近代民族工业要实现根本突破的关键。

(3)根据材料四,提取两项有关这两个时期经济领域变化的历史信息,并结合所学知识说明其原因。

材料四:

材料一 罗马与秦汉帝国,都将广大地区组织于一个庞大的经济体系中。但是罗马各地物产的交流,还是在地方性的市场圈内解决;而汉代中国,通过一个道路系统紧密联系为互相依存的整体。中国经济体系一旦编织成形,可以扩展,却难以裂解。中国历史上,国家分裂时经济的重新整合,常早于政权的统一。罗马则不然,地区之间无须依赖一个固定的交通网和固定的资源供求。因此,罗马的经济体系一旦破裂,便没有再求重整的需要。中国的大帝国、文化圈与经济网络,彼此叠合,互相加强,遂有强固的凝聚力。罗马帝国秩序的稳定性不如中国,罗马帝国之后,欧洲、中东、北非裂解为多文化、多族群的列国体制。

——摘编自许倬云《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

⑴依据材料,比较古代中国和古代罗马经济体系的差异,据此谈谈你的认识。

材料二

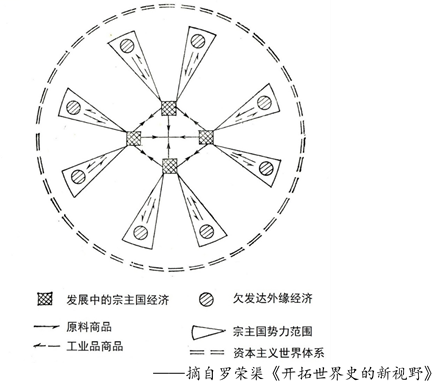

注:“宗主国”指近现代世界历史上占领并统治殖民地的西方殖民国家。例如,印度独立以前是英国殖民地,这一时期,英国就是印度的宗主国。

⑵近代西方经济超越东方有多方面的原因,上图呈现了其中一个方面的原因。结合上图和所学对此方面的原因进行说明。

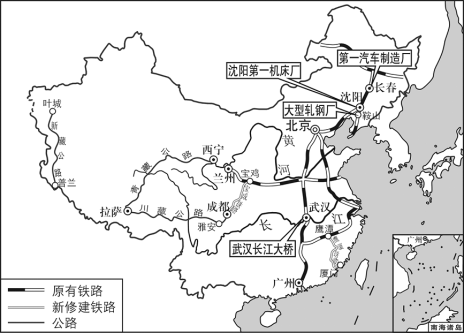

材料三 “一五”计划优先发展重工业,目的是建立基础工业体系,奠定中国工业化初步基础。经过“一五”计划,中国工业生产能力大幅度提高,工业化基础初步建立。改革开放最初20年,发展最快的是轻工业,纺织、食品等部门在外向型经济的带动下加快增长。进入21世纪,消费结构升级,汽车、住房等需求旺盛,拉动产业结构再次出现重工业化的趋势。中共中央提出走中国特色新型工业化道路,促进经济增长由依靠投资,出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。以信息化进行传统工业改造,走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的工业化新路径。

当今中国是全球第二大经济体、第一大商品贸易国、第一大外汇储备国、第二大对外投资国,并成为约130个国家的最大贸易伙伴。中国已进入工业化的成熟期,拥有大量优势产业和富余产能。中国钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界首位。中国机床产量占世界的40%以上,发电设备产量占60%以上。这些产能不是落后产能,而是富有竞争力的优势产能。中国的优质产能已经跨出国门,走向全球。中国为世界经济提供强劲的增长动力,成为对世界经济增长贡献最大的国家。

——摘编自陈勇勤《中国经济史》等

(3)阅读材料三,结合所学知识,以中国的工业化及其世界地位为视角,对材料中所蕴含的历史信息进行解读。

6 . 农业是社会经济的基础。阅读材料,完成下列要求。

材料一明代以生产粮食为主、家庭纺织原料为辅的自给自足性质的单一经营格局被逐渐突破。种植较广的经济作物,首推棉花和桑树,江南和华北都形成了大面积植棉区,蚕桑业则集中在长江三角洲地区;闽、粤等地大力发展甘蔗、荔枝、龙眼等经济作物。在经济作物种植面积不断扩大和城镇发展导致的非农业人口增长趋势的促动下,粮食生产也逐步被纳入市场网络,出现了粮食生产中心的移动。如江南原为粮食丰裕地区,宋元以来有“苏湖熟,天下足”之民谚,但到明代中后期由于棉、桑等作物的广泛种植,致使粮食严重匮乏,只得从湖广、四川等地大量输入,民谚也变为“湖广熟,天下足”。商品性农业的发展,使以粮食生产为主体的农业结构被与商品生产密切相关的经济作物以及加工这些经济作物的手工业为主体的新型农业结构所替代。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二一位外国人在考察了湖北地区种植情况以后说:是处播植,如所见小麦、油菜、蚕豆各种子,并不选择坚好肥硕之品,甚至杂有草种。其所用农具,颇欠精良。……所见棉花较美国远逊,其故殆由排种太密,不知选子,且地气嫌太湿、太冷、太酸。耕地之法似欠讲求,所用齿钯、锄、犁等具,均甚笨拙,翻土既不能深,碾土又不能细;所用耕牛大车,蹇缓无力。外国耕地多用马,中国马少,倘不能改用,宜用壮健之牛,或一犁双牛,较可得力。至农具尤亟应改制精良,庶几事半功倍。这种说法大致反映了鸦片战争后中国农业生产的一般状况。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料三西南、西北各省的农业,1937年以前曾长期处于封闭和落后的状态。这些区域,在东南沿海农业主产区相继沦陷后,成了后方军民衣食所寄和易货偿债物资所出的根据地。国民政府颁布“九省荒地开垦计划”、“非常时期难民移垦规则”,组织开荒,促进省营、县营及民营垦殖,鼓励华侨从事垦殖。提倡扩种冬作物和夏季杂粮,推广双季稻、再生稻,限种烟草等。这些措施以法令的形式强制推行。如在“土地政策战时实施纲要”中规定:“土地之使用,应受国家之限制,政府并得依国计民生之需要,限定私有农地之耕作种类。”战时强制性推行农业技术措施对提高后方农村的土地利用率,改变沿袭已久的耕作习惯,增加粮食产量有直接的效益。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代农业发展的特点;分析这些特点对当时经济发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当时中国农业存在的问题;说明这些问题对当时社会的影响。

(3)根据材料三并联系所学知识,对当时“西南、西北地区的农业开发”进行解读。【要求:对历史材料进行深入地理解和阐释,史论结合,语句通顺,符合逻辑。】

7 . 阅读下列材料,回答问题。

(1)解读图片信息,探究“围剿公田”的主要因素有哪些?

(2)“废井田,开阡陌”是商鞅变法中的重要措施。与春秋时期的税制改革相比,其突出的意义是什么?

(3)上述材料反映出土地制度发生了怎样的变化?这一变化对社会产生了怎样的影响?

材料一 斯密认为,美洲及东印度通路被发现以时,……看到了世界历史的一个决定性的转折点……欧洲人的优越势力,使它们能为所欲为,在此等遥远的地方,作出各种不合正义的事体。

材料二 当代美国历史学家彭慕兰,他把公元1350~1850之间500年,称为“漫长的16世纪”,是“世界经济”向“现代资本主义世界体系”转化的过程,亚洲(中国)由“世界经济”的火车头和“创生者”,逐步走向衰落的过程。……“从宏观历史学的角度,把传统农业社会向现代化工业社会转变的大过程,进行整体性研究,涉及到经济、政治、思想文化等方面。”

——韩毓海《五百年来谁著史》

(1)据材料一,指出开启世界历史转折点的标志性事件。结合所学知识,试从政治、经济、思想文化的角度分析欧洲人的“优越势力”。

(2)结合材料二与所学知识,指出“漫长的16世纪”中国开始走向衰落的表现。从宏观历史学的角度分析1500年—19世纪末,西方工业文明对东方农业文明造成的冲击。