材料一 蝗灾是我国古代仅次于水旱灾害的自然灾害。徐光启认为,蝗灾的破坏性比水旱灾害更为强烈。早在殷商时代,我国就有了世界上最早的蝗灾记录。中国古代蝗灾的发生呈现不断增多的趋势。从公元前8世纪到公元2世纪,蝗灾的发生次数相对较少。公元2世纪达到第一个高峰,共发生21次,平均5年发生一次。从公元9世纪开始,蝗灾发生的频率越来越高,到公元14世纪又达到一个高峰,共发生38次,平均3年发生一次。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 中国历代政权对粮食安全问题是相当重视的,而且有一系列制度对粮食安全进行保障从土地政策来说,汉代早期,政府曾给无业流民发放林地,供其耕种、安居;从经费支持来说很多朝代都有减免赋税的政策,并发放贷款给农民购买耕牛、种子等农用品;从技术来说,政府组织编写图书来推广农业技术、发展水利等。从土地到资金到技术,政府都推出了保障粮食安全的措施。特别难得的是,在传统自然经济时代,政府就开始有意识地对粮食市场进行调节和干预。在丰年,以平价收购粮食进行储备,到荒年以较低的价格出售给农民,以平抑危机。

——摘编自洪蔚《古代中国的粮食安全与危机》

(1)根据材料一,概括中国古代蝗灾的特点,并结合所学知识谈谈蝗灾对中国古代统治的危害。

(2)根据材料二,归纳古代中国历代政权重视粮食安全的表现。

材料三 历代盛行的官营作坊,在明清时期受到冲击。江南城镇附近农户不事农耕,“尽逐绫绸之利”,渐成风尚,城镇中“络纬机杼之声通宵彻夜”的情形亦载于史籍。明代南直隶松江府棉纺织业发达,所需棉花多赖北方通过运河供给;安徽芜湖的浆染很有名,所用的原料则来自福建。明万历年间,仅苏州丝织业中受雇于私营机房的织工就有数千人,是官局的两三倍。明清时期,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

——摘编自许涤新.吴承明主编《中国资本主义发展史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出明清之际手工业发展的特点。

材料一 明朝中后期, 原产美洲的玉米、红薯等高产作物传入中国,提高了粮食的单位面积产量,使许多耕地可改种棉花、蚕桑等经济作物。在松江府,妇女们“晨抱棉纱入市,易木棉花以归,机杼轧轧,有通宵不寐者”,催生枫泾镇成为棉纺业专业市镇。湖州府双林镇的丝织业,广东佛山镇的铁器业等,也远近驰名。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 明朝“商人之互相合作,共同经营之情形已屡见不鲜,但始终无发展为股份公司取得财团法人地位之趋向”。借助血缘关系维系的商业组织,其任事者为“亲戚知交”,虽无效能亦不便辞退,其商业利益,必须“能活千家百家”,则投资者道德义务,可能超过其经济利益。执商业资本之牛耳的徽商、晋商,其汇兑业务的运转全赖个人操守及道德观念,“亦不能与现代资本主义国家以民法及公司法之作保障者相提并论”。由此证实,16、17世纪“中国商业缺乏资本主义之性格”。明清资本主义萌芽说“是一种没有历史根据的见解”。

——摘编自黄仁宇《放宽历史的视界》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明代经济发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“明清资本主义萌芽说‘是一种没有历史根据的见解’”的认识。

材料一 有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料二 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉。”

(1)依据材料一,宋元时期的“新型经济”指什么?结合所学知识指出“泛起”微澜的表现。

(2)根据材料二,指出明清时期经济的发展和唐宋相比有着怎样的突破性变化?并请你据此谈谈你对材料二观点的理解。

材料一 染坊罢而染工散者数千人,机房罢而机工散者又数千人。此皆自食其力之良民也。

——《明神宗实录》卷三六一

“养民之道,惟在劝农务本”,而开矿谋利,则属舍本逐末,“殊非经常之道”。

——《清史稿》

上自绅富,下至委巷工贾胥吏之俦,赢十百金,即莫不志在良田。

——陶煦《租核》

材料二

| 年代 | 商办 | 官办或官商合办 | 外商企业 | |||

| 设厂数(家) | 资本(千元) | 设厂数(家) | 资本(千元) | 设厂数(家) | 资本(千元) | |

| 11872~894年 | 53 | 4697 | 19 | 16196 | 103 | 28000 |

各省动力状况及职工数(1915年)

| 省份 | 工厂数(家) | 职工数(万) | 人口总数约(万) | ||

| 动力使用 (机器动力) | 不用动力 | 合计 | |||

| 山东 | 121 | 815 | 936 | 2.4774 | 3792 |

| 江苏 | 149 | 1139 | 1288 | 14.2678 | 2588 |

| 安徽 | - | 386 | 386 | 2.468 | 1622 |

| 湖北 | 17 | 515 | 532 | 3.679 | 3414 |

| 云南 | - | - | - | - | 932 |

| 贵州 | - | 17 | 17 | 0.0606 | 966 |

——摘编自《中国近代工业史资料》

材料三

第一辆出厂的1954年毛泽东给爱姆发

解放牌汽车动机试制成功的贺电

(1)根据材料一,概括明清时期经济发展过程中出现的新现象以及阻碍其进一步发展的因素。

(2)根据材料二,概括中国近代工业发展的特征,并分析其原因。

(3)结合所学知识指出材料三中这些现象出现的条件。综合上述材料,谈谈你对中国近现代化的认识。

材料一:孟子对于农商一列平视,从无重农抑商之主张。孟子以前之政治家,大多亦无重农抑商之主张。有此主张并实行此政策者,始自商鞅。自此视农为“本富”,商为“末富”,所谓“崇本抑末”之思想,渐成为中国流行的经济思想。

——李剑农《中国古代经济史稿》

材料二:(宋)太宗淳化二年诏曰:“关市之租,其来旧矣……征算之条,当从宽简。宜令诸路转运使……市征所算之名品,共参酌裁减,以利细民”。又诏“除商旅货币外,其贩夫贩妇细碎交易,并不得收其算”。宋代的“州郡财计,除民租之外,全靠商税”。

——马端临《文献通考》等

材料三:明代隆庆、万历年间,蒲州张氏家族、王氏家族均是大商人家庭,张、王二氏联手,结成了盐商团伙,……在亲缘集团基础上逐渐发展为地缘组织。明清时期,传统城镇的商业机能日渐浮现……市镇的数量大规模增加,有许多市镇达到空前的繁荣。

(1)根据材料一,指出孟子和商鞅对“农商”的态度。商鞅主张的提出有什么具体背景?

(2)依据材料二,说出宋朝商业政策的变化,并谈谈你关于古代政府调整商业政策的认识。

(3)依据据材料三,指出明清时期商品经济发展的新现象。这一时期,从农耕经济高度发展中分离出一些迥异于传统经济模式的变异。结合所学知识,指出这种“变异”指的是什么?

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一宋代是封建生产关系发生变化和转型的时期,立国之初就“田制不立”“不抑兼并”,使社会上形成了一种“贫富无定势,田宅无定主”的趋势。与土地制度的变化相适应,封建剥削方式也发生变化。同时,在官私手工业作坊中也普遍实行了有利于提高生产积极性的雇值制度。新的社会经济关系使宋代商品经济得以迅速发展,以至于有人认为宋代发生了“商业革命

——梁泉《我们只有一个中国》

(1)结合所学知识指出宋代“商业革命”的主要表现,并据材料一概括推动宋代“商业革命”发生的主要因素。

材料二学术界普遍认为,中国历史上资本主义生产关系的萌芽,在丝织业中表现最为典型、最为突出。但在具体研究中,彭泽益等学者认为,“机户出资,机工出力”是行会手工业老板和帮工之间相互依存的关系,如果把这说成资本主义的劳资关系,乃是对史实的误解。

(2)结合所学知识,谈谈你对材料二中彭泽益观点的看法。

材料三科学技术和社会技术影响着工业革命的发生。决定经济发展的技术其实是更为广泛意义上的社会技术,就是调整、管理、控制社会的方法。从整个国家来说,支撑社会的广义技术范畴主要包括:政府组织的状况,指政府组织的架构和规模,官僚机构的运转效率等;财政税收制度;法律制度,意识形态等等。社会技术是经济活动的基础,并与经济增长率息息相关。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析工业革命最早发生在英国而不是中国的原因。

7 . 材料一史学家雷格莱指出:近代化实际上是一个从“发达的有机经济”向“以矿物能为能源基础的经济”的转变,“要成功地摆脱有机经济所受的制约,一个国家不仅需要那种一般意义上的资本主义化,以达到近代化;而且也需要下述意义上的资本主义化,即越来越多的从矿藏中,而非从农业产品中获得原料,尤其是能够开发大批能源储备,而非依赖各种过去提供生产所需热能与动力的可再生能源”。罗斯托认为,英国是当时世界上“唯一能够把棉纺织技术、采煤和炼铁技术、蒸汽机以及巨额的对外贸易结合在一起的国家”。

材料二与英国相比,至少在绝对规模上,明清中国国内市场比英国及其殖民地所形成的大英帝国市场要更大。不仅如此,由于江南是大一统的明清帝国的一部分,而且在这个帝国中占有最佳交通位置,因而江南可以通过和平的方式,从巨大的国内市场中获得地区劳动分工和专业化的好处。从此意义上来说,江南从巨大的国内市场中所能享受到的地区劳动分工和专业化的好处可能更大,也更有保证。此外,明清时期东亚地区国际贸易的发展,导致了一个以中国为中心的东亚贸易圈的形成。

——以上材料均摘编自李伯重《英国模式、江南道路与资本主义萌芽》

(1)归纳材料一中英国近代工业化的条件。

(2)归纳材料二并结合所学知识,分析明清时期中国江南经济发展的原因。

(3)有人说如果没有西方的入侵,明清江南经济的发展就会走向现代化。请根据材料并结合所学知识,谈谈你的看法。(要求观点明确,史论结合,逻辑严谨。)

8 . 阅读下列材料,回答问题:

材料一(一)中国古代乃至明清时期的城镇基本不存在西欧中世纪城市的相关基因,那种主要将当时的手工作坊或手工工场雇佣劳动力的数量和规模状况作为萌芽单一标志的认定方法,其萌芽认定概念本身就是极为片面的。

(二)明朝中后期,在商品经济高度发展的基础上,江南地区的某些手工业部门中出现了资本主义萌芽。其中以江南丝织业和棉纺织业最为明显。……在苏州出现了机工寻求雇佣机会的固定劳动力市场。

(1)概括材料一对中国古代资本主义萌芽的不同看法。并指出两者观点的主要分歧。

材料二19世纪70年代前后,中国洋务派开始在通商口岸举办了一些近代企业,如:1861年,中国第一个官办的军用企业——安庆军械所成立;1865年江南制造总局成立;差不多同时,一些民用企业和民族企业也相继成立。

(2)根据材料二,指出“近代企业”的含义,结合所学知识分析这类企业的重要影响。

材料三据统计,1858~1911年间全国民族资本所设立的资本在1万元以上的民用工矿企业有953家,创办资本总额为2亿多元。而1901~1911年就设立了650家工矿企业,资本总额为1.4亿多元,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉天(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。

各主要工业部门具体发展情况见下表。

| 1901~1911年 | ||

| 数量(家) | 资本额(万元) | |

| 纺织业 | 82 | 1332.1 |

| 缫丝业 | 70 | 556.9 |

| 面粉业 | 53 | 786.8 |

| 火柴业 | 28 | 130 |

| 水电业 | 60 | 3813.8 |

| 机器业 | 20 | 352.1 |

| 矿冶业 | 73 | 2272.9 |

(3)根据材料三并结合所学知识,概括指出1901~1911年间中国民族工业发展的特点。

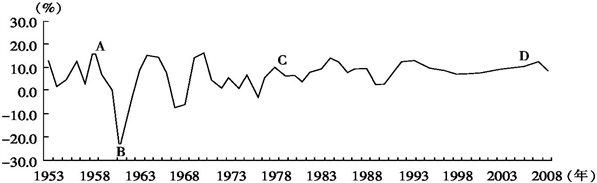

材料四1953—2008年国内生产总值增速

(4)结合所学知识分别指出材料四中A点前后中国经济发展的基本态势,并说明其主要原因。

材料五当时一般人认为,西方的社会生活……代表着社会进步的方向;相比之下,中国传统的社会生活则充满着陈旧愚俗,不符合时代潮流,非改革不可。以致在民国初形成了这样一种社会心理:认为谁接受西方的社会生活习俗,谁就是文明、开化,屈于新派人物,否则,谁就是保守、顽固之徒。

(5)根据材料五,归纳近代中国社会生活领域的新变化。请结合所学知识谈谈你的认识。

材料一 植茶业在唐代相当发达,产茶地90%集中于今天浙江、福建、江西、江苏、安徽、湖北、湖南等省。据唐朝张途记载:“(祁门县)山多而田少,水清而地沃。山且植茗,高下无遗土,千里之内,业于茶者七八矣。”

——据郭亮《从茶产地的分布看唐代区域经济的开发》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……但对中国历史和世界历史而言,最重要的事实是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命(新航路开辟以后)却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 清代沿袭明制设置的钞关,大有增加,计设户关26个,工关5个,……清代税关对商船户缴税亦极为苛重,全国又缺乏统一税率,以至各关税吏敢于巧立名目,动辄以商人违反规定为由,没收财货……在这样的苛税下“商贾望见关津,如赴汤蹈火之苦”。

——摘自彭雨新主编《中国封建社会经济史》

材料四 (乾隆时人说)近日富商巨贾,挟其重资,多买田地,或数十顷或数百顷。

——摘自李文治编《中国近代农业史资料》第一辑

(1)据材料和所学知识,分析茶叶种植在唐代发达的原因。你觉得材料一中“(祁门县)……千里之内,业于茶者七八矣”的记录可信吗?请说明理由。

(2)据材料二联系宋朝商业发展的史实,指出宋朝“商业革命”的主要表现。从社会经济发展的角度,谈谈你对宋代的商业革命丝毫“未对中国社会产生爆炸性的影响”的理解。

(3)材料三和材料四揭示了什么社会现象?这种现象对新经济因素发展产生了什么影响?

10 . 下列材料,回答问题。

材料一古先圣王之所以导其民者,先务于农。民农非徒为地利也,贵其志也。民农则朴,朴则易用,易用则边境安,主位尊。民农则重,重则少私义,少私义则公法立,力专一。民农则其产复,其产复则重徙,重徙则死处而无二虑。舍本而事末则不令,不令则不可以守,不可以战。民舍本而事末则其产约,其产约则轻迁徙,轻迁徙,则国家有患,皆有远志,无有居心。民舍本而事末则好智,好智则多诈,多诈则巧法令,以是为非,以非为是。

——《吕氏春秋·上农》

材料二有学者提出,大体而言,从春秋战国时期到隋唐时期几乎是纯粹的自然经济;自宋元时期,一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的“死水”中泛起了“微澜”;到了明清时期,在我国江南地区又出现了一种与自然经济完全相悖的新经济的萌芽。

材料三史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉。”

(1)材料一体现了什么经济政策?根据材料并结合所学知识分析这种政策对中国社会产生了什么影响。

(2)根据材料二,宋元时期的“新型经济”指什么?结合所学知识指出“泛起‘微澜’”的表现。

(3)根据材料三,指出明清时期城市经济的发展和唐宋相比有着怎样的突破性变化。并据此谈谈你对材料三观点的理解。