材料 秦汉时期,我国便已存在“富商大贾,周流天下”的情况。然而当时进入长途流通领域的,只有金银珠宝之类体轻价昂的商品,粮食等大宗货物的贸易往往仅限于其产地及附近区域进行。虽然历代政府也通过漕运调运粮食,但一般商人则不敢问津。因此,长期以来便形成一条不成文的货物转运原则:“百里不贩樵,千里不贩籴”。

北宋时期形成了以开封为中心的增运(网)把东京、江淮、关中等经济发达地区紧密联系起来。伴随这些条件的成熟和形势的变化,商贾们置流行教百年的“千里不贩余 ”的原则于不顾,争先恐后地挤上长途贩粮的征途,这是北宋以前几乎没有出现过的情况。

一摘编自王兴 文(北宋滑运与商品经济的发展》

根据材料并结合所学知识,对先代商人突破“千里不贩籴”的转运原则做出合理的历史解释。

在宋元话本的基础上产生了《水浒传》等章回体小说,其中很多内容对于宋朝历史研究具有重要的史料价值,但引用时需要加以辨析。

材料一

且不说宋江中军渡江,却说润州北固山上,哨见对港三百来只战船,一齐出浦,船上却插着护送衣粮先锋红旗号。南军连忙报入①行省里来。

——摘编自施耐庵等《水浒传》

材料二

宋真宗时,西京洛阳县有一官人,姓刘,名弘敬,字元普。其子天佑状元及第,天赐②进士出身,兄弟两人,青年同榜、那刘天佑直做到③同平章事。

——摘编自冯梦龙《初刻拍案惊奇》

材料三

汴京开封府祥符县人装刺史获罪下狱死,其女兰孙卖身葬父。恰逢刘刺史年老无儿,要娶个偏房。当下一边是落难之际,-一边是富厚之家,并不消争短论长,已自一说一中,④整整兑足了一百两雪花银子,递与兰孙小姐收了,就要接她起程。

——摘编自冯梦龙《初刻拍案惊奇》

材料中划线部分有两处不符合宋朝史实,请写出序号,并结合所学知识说明理由。

材料一 在唐朝统治的三个世纪中,几乎亚洲的每个国家都有人曾经进入过唐朝这片神奇的土地。这些人是怀着不同的目的到唐朝来的:他们中有些是出于猎奇,有些是心怀野心,有些是为了经商谋利。但是在前来唐朝的外国人中,最主要的还是使臣、僧侣和商人这三类人。通往唐朝有两条道路:一条是商队走的陆路通道;另一条是船队航行的海上通道。

——摘编自薛爱华《撒马尔罕的金桃》

材料二 1529年,广州重开市舶贸易,澳门成为中国朝廷允许外国商船湾泊的八大海港之一。16世纪中期以来形成了以澳门为中心的三条国际贸易航线——“丝银之路”(如下表)。

| 航线 | 航线上主要商业活动 | 备注 |

| 澳门—印度果阿—里斯本 | 葡萄牙人将经过广州转运到澳门的中国货物运返欧洲,如丝、绢、细工木器、漆器和陶器等,又由欧洲运来毛织品、玻璃制品等。 | 以白银为最大宗,1585—1591年,经果阿运到澳门的白银约90万两。 |

| 澳门—日本长崎 | 每年初夏,葡萄牙商人将生丝、绸缎等中国货物运往长崎,然后待秋季返航澳门,运回日本的白银、土特产等。 | 明政府鉴于“倭寇祸烈”,严禁中日通商。 |

| 澳门—马尼拉—墨西哥 | 葡萄牙商人将生丝、绸缎等运到马尼拉,运到拉美,将拉美白银运回欧洲,再运回澳门购买中国的丝货和其它货品。 | 中国—美洲贸易的最早航线,构成了以丝和白银为大宗交易的国际贸易大循环——“丝银之路”。 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括“丝银之路”的特点并分析其对中国社会的影响。

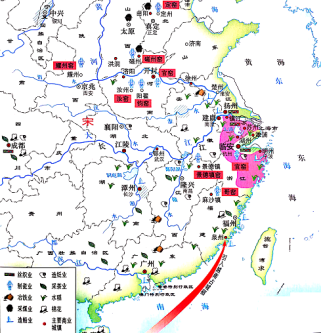

图1

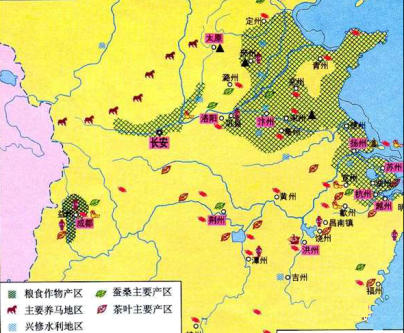

图2

图3

分别提取图1、图2、图3的一项经济信息,并据此说明与各图相对应的历史时期(唐朝、宋朝、明朝)。

材料一 宋辽西夏对峙时期,北宋的东京开封府是最大的商业中心,此外还有一些地区 性商业都会。这些大商业城市已完全突破坊和市的限制,商业活动也更为自由。在县城下面, 有许多镇市,城镇郊外的农村还有草市定期集市贸易。在南宋统治区内,商业以杭州为中心, 在长江流域及江南广大地区继续发展。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

材料二 原本中国古代的城市以城为主,纯粹体现工商贸易功能的市镇,要到唐宋之际 才出现,而明朝中后期是一个高峰。尤其是江南苏、松、杭、嘉、湖地区的许多著名市镇, 都是在那时形成的。这些市镇中的居民,已经从农业人口中分离出来,大多从事纺织业。工 商集贸性质市镇兴起,使得农业人口与手工业和商业人口的比例发生了变化。而流向城市的大量游民,又成为雇佣工人的后备队伍。城市和商业进一步繁荣,具有明显经济职能的城市在增加。到清朗前期,广东佛山镇在内的“天下四大镇”在专业性市镇的基础上发展成为新兴的城市。

——摘编自刘克、朱汉国《历史学习精要》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括两宋时期商品经济发展的表现。

(2)据材料二,概括江南市镇的特点,结合所学知识分析明清时期市镇兴起的原因

(3)据材料二并结合所学知识,简析明清商品经济发展对中国社会产生的影响

材料一 宋代,城镇数量大幅增加,城市人口膨胀,城市中工商业从业者增多,地域性经济中心城市层出不穷,导致传统的政治性城市向经济性商业城市转化。与此同时,城市格局因古典坊市制的崩溃而有重大改观,临街设店的近代型城市风貌已初见端倪。更值得重视的是,宋代已经出现了少量的生产性工商业城市,如浙东金华可以认为是纺织城镇;徐州附近的利国监可以视作冶金城镇,还有常聚十余万矿冶工匠的江西铅山场、广东岑水场亦属矿冶城镇;四川井研县亦有数万井盐工匠,可谓盐业城镇。

——摘编自葛金芳《经济变革与宋代工商业文明的加速成长》

材料二 在宋代,农产品粮食和原先主要是作为家庭手工业产品的绢帛大量走向市场,转化为商品,并且成为市场上的主要商品。家庭手工业继续发展,而与农业脱离的手工业也有了显著发展。因而为纺织手工业提供原料的棉花、麻和蚕桑等,亦相应地发展起来。为供应市场的需要和城市发展的需要,甘蔗、果树、蔬菜等也跟着发展起来。

——摘编自漆侠《中国经济通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代农业发展的新现象,并说明其原因。

材料一 两汉农村市场的兴起和发展,不是偶然的……小农的生产条件对社会依赖程度增加,他们为提高生产率,购置铁农具和大型牲畜等,不得不仰求于市场……农民当时虽属自给性生产,但在农副业及家庭纺织等方面,仍有部分剩余劳动产品的增长,使他们交换能力扩大……农村涌现出了一批工商业者,如当时有专门的铁匠、“贩盐”者、“屠狗”者、“开酒家”者等等,这各色人物的经营范围,有助于丰富农村市场的商品内容……小农追求富裕的思想,也具有为价值而生产的支配意识,在“农不如工,工不如商”的情况下更是如此。

——言《秦汉商品市场的层次结构与发育状况》

材料二 江浙是以棉、丝加工之类的支柱产业为基础的全国市场的中心,明后期和清前期,江浙布、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产品衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在全国范围内流通的大宗商品……江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国……以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已构成。

——罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三 中国古代的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

请回答:

(1)根据材料一,概括两汉农村市场兴起和发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括指出明清时期江浙地区出现的经济新现象。 结合所学知识,分析这些新现象出现的原因。

(3)根据材料三,概括指出阻碍中国古代城市商业发展的因素。

材料一 元狩三年(前120年),武帝任用齐地的大盐商东郭咸阳和南阳的大铁商孔仅为大农丞,领管盐铁事。次年,二人奏请把煮盐、冶铁及其贩卖的营业全归官府经办,并规定如有私自煮盐、冶铁的,处以(钛左趾)的刑罚,并没收其器物。从此,获利最厚的盐铁业全归官府经营,成为政府重要的财政来源。元丰元年(前110年)出身于洛阳商人之家的桑弘羊又以搜都尉领大司农,继任掌管全国盐铁事业的职务。

——摘编自杨翼骧《秦汉史纲要》

材料二 宋代是中国封建社会经济发生重大变化的时代,由于对于商业和商人的认知和前期相比逐渐发生着变化,国家出于自身经济利益考虑对于商业政策和政治政策的调整,国家行政管理体制的安排采取了有利于工商业发展的政策,宋代官府越来越多地退出商品经济的直接经营,把更多的经济空间让渡给民间,使整个商人阶层开始有了活跃的政治、经济空间。

——摘自王志立《宋代制度变迁对经济发展影响及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出汉代实行盐铁官营政策的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代经济政策的新变化,并分析其影响。

材料一 清初沿用明朝“一条鞭法”,商品交换频繁,但弊病日益突出:满清入关后疯狂圈占汉人土地,农民因土地被圈占变成无业游民,社会治安恶劣。“丁额无定,丁银难收”造成钱粮亏空。1701 年,宁波府“黯民倡照地派丁之说,与巨室相持”。为缓和矛盾,康熙年间提出了“滋生人丁,永不加赋”,雍正即位后,继承并发展了这一思想。1723 年,全国推行“摊丁入亩”,具体做法是废除人头税,把一县的丁役银钱总额分别摊入每亩土地,从土地田赋中征收。此法目的在于抑制土地兼并,控制人口流动,增加财政收入。 但由于放松了对人口的控制,使得人口急剧增长,生产力发展受阻,生产资料的增长无法满足人口激增,定额的赋税使农民的隐形负担加重。而大量自耕农得以生存下来,对封建制度有很大适应力,忙于生活资料的生产,导致社会商品率的降低,且手工业处于服从地位,对资本主义关系有较大排斥性。本质仍然是加强封建王朝统治的工具,无法达到质变。它摆脱不了以往税制改革偏离初始方向的怪圈,实施过 程中人民的负担根本没有得到任何减轻,甚至是增加。

﹣﹣摘编自王人骏、曲伟叶《清朝“摊丁入亩”制度探微》等

材料二 1853 年,清政府按惯例允许地方带兵大员自筹军饷,厘金制度应运而生。它最初只是一种地方劝商捐助经费的临时筹饷方法,对镇压各地起义发挥了一定作用。半年中厘金一项收款达 2 万贯,缓解了当时的燃眉之急。1862 年演变成全国性具有商税性质的制度,虽有税的性质,但实质是一种费。其缺陷主要表现为名目繁多、抽厘行为不规范。同时,地方各自为政, 自定章程,致使征收率不一,越来越高,泛滥成灾,直接影响了民间资本主义经济的兴起。由于厘金税征收对象多为日用百货,征收方法采取过一卡征一税的方法,1931 年因“对于贸易是巨大的障碍”被裁撤。

﹣﹣摘编自郑备军、顾健耀《中国近代裁撤厘金与当前税费改革比较研究》

(1)根据材料一,概述清朝实施“摊丁入亩”政策的背景。

(2)根据材料二概括晚清厘金制度产生的原因,并比较与“摊丁入亩”的相同之处。

材料一 自宣德东去,东角楼乃皇城东南角也。十字街南去,姜行,高头街北去,从纱行至东华门街、晨晖门、宝篆宫,直至旧酸枣门,最是铺席要闱……东去乃潘楼街,街南曰“鹰店”,只下贩鹰鹘客,余皆真珠匹帛、香药铺席。南通一巷,谓之“界身”,井是金银彩帛交易之所,屋宇雄壮,门面广阔,望之森然,每一交易,动即千万,骇人闻见,……街南桑家瓦子……瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。

——(宋)孟元老《东京梦华录》卷二《东角楼街巷》

材料二 宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,……根源在于中国经济的生产率显著提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量。同样,水稻早熟品种的引进,使作物在过去只能一季一熟的地方达到一季两熟,从而促进了农业。……生产率提高使人口的相应增长成为可能,而人口增长反过来又进一步推动了生产。经济活动的迅速发展还增加了贸易量。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 宋代经济已含有近代商业的很多因素。公元9世纪中国出现了汇票形式的纸币(飞钱),用于从遥远的外地购买商品。随后私人金融家开始发行票据,只需付3%的手续费即可兑换成现成现钞。1023年政府收购了最有名的一家钱庄,票据首次兑换成由政府担保的纸币。农业和手工业的分工需要同样发达的经济组织。宋朝时的中国已经有了一些经纪人。奔走于地方市场与中央市场之间。宋朝人精通批发和零售的概念……已经有了专业经理,负责经营与自己非亲非故的人的公司。宋朝时还有理财专家,负责客户的投资业务。

——美查尔斯默里《文明的解析》

完成下列要求:

(1)材料一中宋代商业经济发展的主要表现有哪些?

(2)根据材料二,概括宋代发生商业革命的原因。

(2)根据材料三,概括宋代商业发展中出现的近代经济因素。结合所学知识简析这些因素没有使中国步入近代社会的主要原因。