材料一 中国传统市镇兴起于宋代。其中,一部分是由原来作为各地基层军事据点的戍镇演变而来,或通过县城降格、集市升格、税务坊场改置、交通驿站升置等方式设置的,称为“镇市”,具有一定规模,且有正式建制;一部分是在临时性乡村墟市的基础上发展形成的,称为“草市”,大多规模有限。到北宋中后期,市镇工商业已成为各地社会.经济的重要组成部分,在发展形态上开始呈现不同的特点。形成了环城市镇、农业市镇、手工业市镇、商品转运市镇、港口市镇、消费型市镇等不同的发展类型。

——摘编自陈国灿《中国早期城市化的历史透视》

材料二 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市地域范围不断扩展,城市人口不断增加,城市从府城内扩大到城厢附郭和郊区市镇,从而形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州文化是与北京文化相对,颇有特点,并且向外传播,成为周围地区仿效的对象,对明朝江南地区社会风尚的形成有很大的影响。乾隆二十七年《陕西会馆碑记》赞叹说:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一种新道路。

——摘编自傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代市镇发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出与宋代市镇相比明清城市发展出一种怎样的新道路,指出苏州城市变化的影响。

材料一:清代私家园林主要是士大夫们为了满足家居生活的需要,在城市之中或近郊,与住宅相连,大量建造以山水为骨干的园林。在不大的面积内,追求空间艺术的变化,风格素雅精巧,达到平中求趣、拙间取华的意境,满足以欣赏为主的要求。饶有山林之趣的宅园,作为日常聚会、游息、宴客、居住等的场所。宅园多是因阜掇山,因洼疏地,亭、台、楼、阁众多,植以树木花草的“城市山林”。

——摘编自祝建华主编《中外园林史》

材料二:文艺复兴时期,意大利的台地园的平面是严整对称的,庭园轴线有时只有一条主轴,或分主、次轴,甚至还有几条轴线或直角相交区域平行,或呈放射状。尽力使中轴线富于变化,各种水景,如喷泉、水渠、跌水、水池等,以及雕塑、台阶、挡土墙、壁龛、堡坎等,都是轴线上的主要空间序列设计及装饰,有时以不同形式的水景组成贯穿全园的轴线。

府邸或设在庄园的最高处,作为控制全园的主体显得十分雄伟、壮观,给人以崇高、敬畏之感;或设在中间的台层上,从府邸中眺望园内景色,出入方便,府邸在园中这种亲切宜人的尺度,给人以亲近之感;或由于庄园所处的地形、方位等原因,府邸设在最底层,重在序列设计。庄园中有凉亭、花架、绿廊等,设置拱廊、凉亭及棚架,既可遮阳又便于眺望。

——摘编自祝建华主编《中外园林史》

(1)根据材料一、二,概括中国明清私家园林与文艺复兴时期意大利台地园的相同点。

(2)根据材料二并结合所学的知识,说明时代精神是如何在台地园中体现的?

材料一 没有相当程度的经济和文化发展,是无法支撑大规模的都市的,粮食、交通、安全都会是问题。据考,唐朝天宝年间(公元742—756年),京师长安有60多万人,东都洛阳有30多万人,是当时世界上最大的城市。宋朝的城市,在盛唐的基础上又前进了一大步。北宋汴京的人口达到140万,南宋临安的人口更是达到250万,是当时世界上最大的都市。宋朝以后,中国城市规模大幅下降,最大的城市人口竟不及百万。

古代中国的总体城市化水平也很高。早在战国时期,城市化率就达到了惊人的15%的水平。唐朝天宝年间,城市总人口达到1100万人,全国总人口约为5300万,城市化率达到20.8%。宋朝的城市化率,则达到了22%的水平。明清以后,城市化的势头减缓,城市化率反而下降了。

——摘编自徐建国《城市繁荣离不开城乡人口对流》

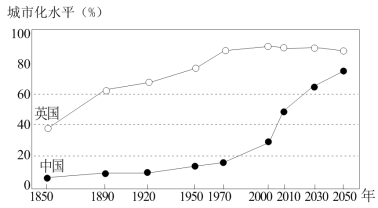

材料二 如图为“1850—2050年英国和中国城市化进程示意图(含预测)”。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明中国古代城市化的整体趋势及主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较英中两国城市化的异同。

材料一 宋代商人按经营类别分属不同的“行”(行会),行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用。明代,远离故土经商的人越来越多,需要把同乡人团结起来互相帮助,于是,除了原有的“行”以外,又出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮、会馆。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼,一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

材料二 1900年,清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战……尤以创设商会为入手要端。”1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强。而揆厥(揣摩)由来,实皆得力于商会。”成立商会能够“通商情、保商利。”根据商部的意见,清廷颁布了《奏定商会简明章程》等文件,成为商会成立的法律依据。到1906年,我国各地已建立商会、商务总会110个,逐渐成为各地区商人的组织。

——摘自《商会的历史演变》

材料三 到1988年,全国工商联作为民间商会,成为国营、集体、私营、“三资”等各类工商企业携手发展的社团组织。各地工商联参加政府的经济和社会发展规划研究,积极进言建议。同时,并积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收费、乱募捐、财产安全、法律保障等问题。90年代中期,工商联已同海外50个国家和地区的近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟,71个国家的80多个商会都加入联盟中来。

——摘编自《改革开放后中国商会的崛起与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代到明代商人组织职能的变化,并说明变化的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末成立商会的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明全国工商联的作用。

材料一 刘文帝时,王玄谟论及彭城形势“南界大淮,左右淮汴,城隍峻整,襟卫周固。自淮以西裹阳以北,经途三千,达于齐岱,六州之人,三十万户,常得安全,实由此镇。”

一一摘编自顾祖禹《论史方舆纪要二十九》

材料二 现在我们在城里见到的大街小巷的名称,有些在宋代就有了,都是以不同的生产行业为标志而命名的。如杭州的西湖与主要市区有一个吴山,吴山境内有几十个庙,叫鲁班庙……每个庙的名字都意味着一个行业或几个行业,地区也因此而闻名。一一摘编自吕振羽《中国历史讲稿》

材料三 清末民初的扬州,以知识分子为主体的一批重要的现代脑力劳动者,形成了专门职业阶层,这是扬州社会现代化的重要象征,包括教师、律师、医生、编辑、记者、作家等职业人员已有一定数量。当然,黄包车夫、挑水工、轿夫、船夫、女佣等在当时的职业中也占一定比例。——摘编自朱煜《扬州城市史研究的回顾与思考》

请回答:(1)据材料一并结合所学知识,指出古代城池所起的主要作用。

(2)材料二中宋代出现了很多“以生产行业为标志而命名”的街道和寺庙。结合所学知识指出:这一现象的出现说明了什么?这一现象在宋代出现的有利条件有哪些?

(3)据材料一、二,概括我国古代城市职能的变化。比较材料一、二与材料三,指出扬州人口构成比例的变化所反映的社会发展趋势。

材料一 明清江南地区依托多种经营有机结合的集约化农业和自然资派的优势,拥有充足的原料市场,如蚕丝、草棉两大类,又有由于人口数量增长产生的农业过剩劳动力构建的巨大而低廉的劳动力市场,因而使得手工业得到长足发展,丝织业与棉纷织业两大手工行业极为突出,向为学者所关注。……明清江南本地农村过剩人口、外来人口大全汇聚于城镇的工商业,促使多种服务需求大增,形成一支可观的服务大军,包括轿夫、脚夫、饮食、旅馆、盘夫、土工、吹手、剃头、整容、饭馆、面馆、酒馆、膳食馆铺、娱乐服务业等,都吸引本地或外地人口参与,也产生了不少社会问题,政府必须及时加以管理。

材料二 明期中后期至19世纪中叶以前,苏州是中国唯一拥有全国经济中心地位的城市。苏州“首重机业.城东比户皆然”,丝绸、棉布行销全国各省,“其外洋如高丽、印度以及欧美各国,莫不有销路”。鸦片战争之后,“洋布盛行,布补销减”,“蚕梅得丰岁,而皆不偿本”。据统计,道光年间苏州尚有12000余部织机,到1880年织机仅有5800部。苏州的手工业行会众多,许多行会在19世纪七八十年代还对产品划定统一的价格,并实施统一工价,以限制竞争和自由雇佣。棉布、棉纱、茶丝和米的贸易都不再经流苏州,转而经由上海。20世纪二三十年代,苏州变成了大上海的“卫星城”。

——以上摘编自王卫平《明清时期江南城市史研究:以苏州为中心》

(l)据材料一,概括明清时期江南地区人口结构的变化并分析发生变化的原因。

(2)据材料二,并结合所学知识,概括明朝中后期至20世纪二三十年代苏州经济地位的变化,并分析导致其变化的主要原因。