材料一 唐中前期的“市”能否设立,由国家规定;在“市”内,物价的确定、交换的具体位置、交换的时间等都要遵从国家的安排。唐代对市场的管理主要采取由“市令”专管或以其他官员兼职掌控,严格规范各级市场空间及市场交换行为的模式,其最重要的就是由市场官员直接管理交换的各个环节,其职事前后似乎都在表现出国家至上的特点。

——摘编自吴晓亮《唐宋国家市场管理模式变化研究》

材料二 宋代国家的市场观发生变化,使唐代以来通过“商税”以增加国家收入的意识在宋代得到前所未有的加强。在现实中,一方面国家下放对具体交换场所的管理权,将琐细事务交予牙人、小吏;另一方面,则是加强税收机构的完善,从另一个角度实现对市场的有效管理。

——摘编自吴晓亮《唐宋国家市场管理模式变化研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐代市场管理的特点,并分析形成这些特点的主要原因。

(2)根据上述材料,指出相比唐代,宋代市场管理方式发生的变化,并分析这一变化的积极影响。

(1)根据提示,将相应内容填写在框内横线处。

①(_______) ②(_______) ③(________)

(2)西汉长安城复原平面图

①观察图片,你认为长安城的城市布局有何特点?

②你认为导致长安城形成这种布局的原因有哪些?

近代上海城市化进程

材料一 近代上海基础设施建成时间表

| 项目 | 区域 | |

| 租界 | 华界 | |

| 第一条马路 | 1846 | 1897 |

| 第一盏路灯 | 1865 | 1873 |

| 第一次供水 | 1883 | 1902 |

材料二 上海有三个城市管理机构,三个司法体系,三个警察局,三个公共交通系统,三个水厂,还有三个发电厂。电压在法租界是115伏,而在公共租界是220伏。有轨电车的路轨宽度也不相同。

——石海山等著,朱荣法译《挪威人在上海150年》

材料三 外国人声称,中国人划租界给他们居住,是因为在中国的土地上他们不受欢迎。他们被丢在这块沼泽地,并且被告知说随他们在这里怎么过。外国人花了五十多年时间把这块沼泽变成了一座令人赞叹的城市。很清楚的是,他们被限定住在那里,也就是说那里是他们的聚居地,事实也正是这样。没有人管他们。这座令人赞叹的城市的建成,中国当局并未出过力。

(3)①根据材料一、二,概括近代上海基础设施建设的特点。

②为什么近代上海的基础设施建设会呈现上述特点?

③你如何看待上述外国人的观点?

材料 罗兹·墨菲在《亚洲史》中对“盛唐时期的长安”有这样的描写:长安是连接中国和中亚及更遥远国家的贸易路线的东端终点,它统辖着甚至超过汉帝国和罗马帝国的世界,是有史以来最大的帝国。从亚洲各处来的人充满着它的街道,增添了它的国际色彩。它可能是到那时为止已经建成的、经过全面规划的最大的城市,在它那雄伟城墙以内居住着约一百万人,另有一百万人住在城墙以外的市区。皇宫面朝南,有一条500英尺宽的中央大道通向南门,这条大道供大多数来访者和一切正式使节或信差使用。这种布局是要让所有来长安的人对帝国的权威和伟大产生难忘的敬畏之情的。

——摘编自樊树志著《国史十六讲》

(1)根据材料,概括盛唐时期长安城的特点。

(2)运用所学知识,补充一条盛唐时期长安城的特点,并说明其形成原因。

材料一 鸦片战争前中国城市体系,约形成于唐宋时期。明清以来,虽然在东南沿海地区形成了专业性的工商业市镇网络,从而出现了具有近代意义的早期城市化趋向,但不少沿海城市出现了衰落的趋势。鸦片战争前,中国的传统城市从来不是一个独立的行政建置单位,而是省、府、州、县的活所,是周围乡村腹地的统治中心。步入晚清时期,中国被抛入世界资本主义的漩涡,传统社会逐步解体。从道光二十二年(1842年)《南京条约》签订到辛亥革命之前,中国先后有112个沿海和内地城市被辟为通商口岸,其中,约开(依据条约开放)通商口岸77个,自开(清政府主动开放)通商口岸35个,从而促进了这些城市的发展,这种发展主要表现在很快涌现出一些与传统城市发展模式不同的新型城市。

——摘编自陈振江主编《中国大通史》

材料二 大约在1800年,大不列颠只有一个大城市——伦敦。伦敦仅有100万人口,但却是世界最大的城市之一。1850年伦敦人口增加到236.3万,大不列颠还有其他9个城市人口在10万以上,18个城市的人口分别在5万到10万之间。这28个城市的人口共计570万人,大约为大不列颠全部人口的五分之一。1851年人口普查表明,英国的城市人口已占全国人口的52%。同期,法国和美国的城市人口比例为25%和13%,俄国是7%。

——摘编自高德步、王钰主编(世界经济史)

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括明清时期部分东南沿海城市衰落及中国近代城市发展的原因。

(2)根据材料一并结合所学知识,说明英国城市化的背景与特点。

材料一 与我国古代都城相比,隋唐长安城的面积是汉长安面积的2.33倍,是北魏洛阳城面积的1.15倍,是元大都面积的1.68倍,是明清北京城面积的1.4倍。长安城的外郭地区,以东西中央的朱雀大街为中轴线,街东与街西地区的面积相等,街东区和街西区为55坊加1市,坊和市的排列、面积、形制都彼此相同。

——据张永禄《隋唐长安城的规划布局与其设计思想》

材料二 隋唐长安城北靠龙首原(地点名),自北向南,在都城地区形成六条高坡,称为“六坡”。隋文帝包据六坡以为都城。当时宇文恺以此六坡并依据《周易》象数理论,比符乾卦六爻,进行都城总体布局设计。如第一条高坡所建位置比符为乾封六爻的“初九”,《周易》云,“初九,潜龙勿用。”意思是初九之地,龙尚潜伏在水中,养精蓄锐,尚不能发挥作用。故宇文恺将此“初九”之地规划为西内苑皇家园林区,从而也据守了“潜龙”所在的“龙脉”之地。

——据王浩辉《浅谈长安城的规划布局思想》

(1)根据材料一、二概括隋唐长安城建设的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识分析隋唐长安城建设特点的成因。

材料 赵匡胤于登位后的第三年即建隆三年(962年)下令:拆除坊墙(留下坊门称为“牌楼”,当作街巷口的标志),让民户直接向大街开门,并允许自设店铺门面;每家可在门前五步宽的地面内自行摆摊,五步外植行道树;居民以“街”“巷”为单位编列户口,进行管理;又依街分片建“卓望楼”,派专人瞭望,以备火警、匪警等;压缩“宵禁”时间,开放早市、晚市和夜市,允许走街串巷叫卖小商品,允许沿街开设勾栏、瓦舍、酒楼、茶馆和粮店、布庄以至南货铺、牛马市等各色商号、货栈;十字街头空旷地面允许艺人拉“场子”献艺等。……赵匡胤从称帝的第三年起,冲破历史成规,成功地领导了我国城建体制上的一次重大变革。

——摘编自陈鸿彝《宋代城市治安管理模式杂谈》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北宋初期城市管理改革的内容。

(2)根据材料并结合所学知识,说明北宋初期城市管理改革的影响。

材料一 中国是茶文化历史悠久的国家之一。茶馆是专门饮茶的场所,也是人们休息娱乐、买卖交易、问讯议事的地方。中国早在魏晋时期就有了茶馆的雏形。唐代,国家富强、政治安定,经济、文化昌盛城市繁荣,这为当时造就一个群体一一市民阶层提供了条件,他们流动范围较大,见识较广,重人间友情,茶馆为其交流创造了一个良好环境。宋代,商品贸易地点不再受划定市场局限。在热闹街市,交易通宵不断,为茶馆发展提供了很好的契机。明代,茶馆进一步发展,被列入三百六十行中的正式行业。清代作为封建社会最后一个王朝,已走向衰败,最终沦为半殖民地半封建社会,茶馆这一社会窗口真实反映了这一历史变迁。

——摘编自黄建宏《中国茶馆发展研究》

材料二 茶作为一个文化的载体,文人借它抒发出各种情感,所产生的作品也成为如今我们了解古时茶文化的重要途径,茶与文学早已在历史发展过程中融入彼此的骨血之中。在读那些有关茶的文学作品时,我们仿佛能够感受到那一刻古人对茶文化的情有独钟,茶也早已变成他们的习惯了。因此,茶文化也在中国古代文学中有着不可替代的地位。

——摘编自赵雅《茶文化对古代文学的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶馆发展的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代茶文化产生的影响。

材料 长江三角洲地区主要港口的变迁

| 唐朝 | 扬州位于长江和大运河交汇处,最为重要;唐末遭到严重破坏,盛况不复。 |

| 宋朝 | 北宋设市舶司后,明州(今宁波)发展迅速,“凡中国之贾,高丽与日本诸蕃之至中国者,进出唯明州一港”。 |

| 清朝 | 清初解除海禁后,江渐海船北上赴奉天贸易,上海港因此而兴。 |

| 近代 | 开埠不久,原经由广州出口的生丝、茶叶,几乎全部改由上海输出。其他口岸将原料运往上海,上海则将工业制成品输往其他口岸。 |

| 现代 | “开发浦东振兴上海、服务全国、面向世界”。长三角港口群进一步加快联动发展,持续朝向超越国际代工者的角色、攀开产业链高端的目标发展。 |

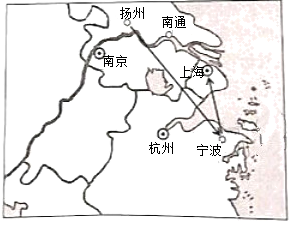

唐朝至近代长江三角洲港口体系变迁轨迹图

——据吴松弟《唐朝至近代长江工三角洲港口体系的变迁轨迹》

(1)根据材料并结合所学知识,指出唐宋时期长江三角洲港口体系的变迁,并分析影响变迁的历史因素。

(2)根据材料并结合所学知识,概括近代长江三角洲港口体系的变迁,阐述其对当今的启示。