材料一 隋唐五代是草市蓬勃发展的重要时段,这一时期的草市上除农户出售自用有余以调配余缺之外,城市市场出现的珍玩宝器等奢侈品亦充斥其间。草市的数量和种类与前代相较也有增加。一些草市则分布在茶山附近,形成所谓茶市。与茶市类似者还有“鱼市、药市、桔市、莱市”等类。唐代中期以后,体现浓郁巴蜀地方特色的小市、酒市、江市、柳市、药市、蚕市、茶市等大量涌现。以特殊商品为交易对象的专业化草市也较为普遍。伴随这些专门化草市的繁荣,其经营范围突破了单一产品的限制,交易范围不断扩大。隋唐时期草市发展的特点之一为江南草市发展迅速,北方草市兴起滞后。随着社会经济发展,商品交换频繁,城市结构发生重大变化,城市内部泾渭分明的坊市界线被突破。商业活动范围由市伸展至坊,坊内店铺不断增加,营业不再受时间限制,夜市出现并迅速扩张。城市内部坊市店铺林立,发展为商业中心。

——摘编自冯兵《草市:隋唐五代乡村市镇化的历史典型》

材料二 1850年以前的三个世纪中,江南工业在江南市镇经济中所占的比重日益提高。19世纪初,在江南大部分地区,工业的地位已与农业不相上下,甚至已经超过农业。据统计,1679—1833年的155年,中国生丝的出口量逐年增加,到90年代初,中国生丝出口量突破10万担,主要来自江南的市镇。江南市镇的手工棉纺织业,以其工艺的精良,使得欧洲国家的手工棉纺织业相形见绌。从松江府上海县乌泥泾镇起步的棉花种植与棉纺织业,导致松江府及其周边地区的早期工业化,使农业经济与农家经营发生了革命性变革,并为农家带来了巨大的经济效益。而纺纱织布业带动了市镇的染布业、踹布业的发展。江南市镇的早期工业化带来的优质生丝、丝绸、棉布,不仅畅销国内市场,而且出口海外,后起的荷兰东印度公司、英国东印度公司,把中国商品卷入规模更大的全球化贸易之中。随着早期工业化的发展,市镇上各种作坊林立,机坊、炼坊、染坊、踹坊都需要大量有一技之长的雇佣工人,于是劳动力市场应运而生。

——摘编自樊树志《明清江南市镇的早期工业化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐五代草市发展的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清时期的市镇与隋唐五代相比有哪些新变化,并指出造成这些变化的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,指出江南市镇经济的发展对当时的社会产生的影响。

材料一 唐代商业经济迅速发展,形成了以长安为中心的关陇西北商业经济区,以洛阳、汴州为中心的黄河中下游经济区和以扬州为中心的江南经济区。长安成为国际性的大都市,城内有市、有坊,市、坊分开。由于国际贸易的发达,唐政府专门设置了“互市监”和“市舶司”,设各国商馆,接待各国商人。南方的扬州,是江南物产的集散地,成都是和扬州一样齐名的大都市。在唐代商业发展中,都市里出现了储蓄和支付钱币的柜坊,与柜坊同时出现的还有“飞钱”,是我国最早的汇兑制度。

——摘编自童贤彬《唐代商业发展特点对当代经济发展的启示》

材料二 到宋代,由于商业的发展,坊市制度开始突破,出现了坊市混杂的局面,商人只要纳税,可以随处开设铺店,因而出现了一些新的商业街道和场所,这些商业场所往往与居民区杂混交错。

——摘编自龚书铎主编《中国社会通史》

材料三 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺织业发达的松江,陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”.因“丝绸之利日扩”,到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程《历史》必修二

(1)根据材料一,概括唐代商业经济发展的表现。

(2)根据材料一、二,指出宋代城市出现的变化,并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料三,指出明清时期城市发展的主要原因。

材料一 东周时期,中国很多地方都出现了严格意义上的城市。在这些城市里,不仅有王室宫殿和祖庙,还有手工业和商业贸易中心,更有学校等教育设施,产生了一批分属不同学派的古典哲学思想家。城市的首要功能显然是政治性的,其政治性又分解表现为这种城市是政权首脑机关、军事防御要塞、大型祭祀中心、手工业制作中心——主要是为王室服务的。祭祀和军事这两件事作为国家政治的头等大事,无疑直接影响了都城的城市面貌。

——摘编自段宏振《中国古代早期城市化进程与最初的文明》

材料二 宋代大量农民失去土地,促使一些无地的客户和少地的主户,或是在农村中做雇工,或是涌入城市,寻找谋生的机会。而政府的财税政策导致地方的赋税征敛相当繁重,民间“规避重役、土地不敢多耕、避户等现象”时有发生,有的干脆“举户鬻产徙京城,以避徭役”。大量农民涌入城市,城市人口增加、经济繁荣,商业开始“溢出”城市,在大城市周围形成了许多“草市”和“市镇”,有些市镇还因贸易发达和人口增加出现郊区城市化。宋代社会救济系统发达,但赈济范围往往限于城市,因而每遇灾荒之年,涌入城市的流民都非常可观。其中一些流民在灾后滞留在城市和市郊,成为新的城市居民。

——摘编白李亚《宋代城市化进程中的城市居民结构变化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国先秦时期城市功能的基本特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与先秦城市相比,宋代城市的变化及其原因。

材料一 在我国(早期)封建城市形成的过程中……真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。春秋时筑城的原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国国都都是政治中心,都需筑城……第二,各国纷争中需要在战略要地筑城……第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城……封建社会的城市商业是在这些旧城的基础上发展繁荣起来的。

——引自胡如雷《中国封建社会形态》

材料二 南京(今河南商丘附近)去汴河五里,河坝(畔),谓之河市,五代国(国即北宋)初,官府罕至,舟车所聚,四方商贾孔道(交通要道)也。其盛非宋州可比。

——引自(北宋)王巩《闻见近录》

材料三

材料四 明清时期,江南地区出现了一些城市,如棉纺业发达的松江、陶瓷业发达的景德镇、冶铁业发达的佛山、长江的商品转运码头汉口等地。……丝织巨镇盛泽镇,本是青草滩上一荒村,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。因“丝绸之利日扩”到乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一。”

——岳麓版高中新课程(《历史》必修二)

请回答:

(1)根据材料一和材料二,分析中国封建社会城市(集镇)形成原因。

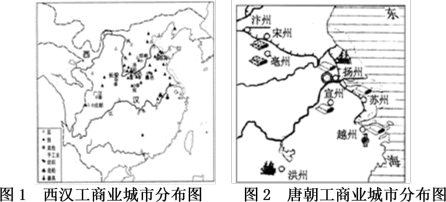

(2)根据材料二和材料三,分析我国古代工商业城市分布区域发生的变化。

(3)根据材料四指出明清时期城市发展的主要原因。

(4)结合材料和所学知识,概括指出明清时期城市经济发展的新特点。

材料一 唐代长安人口“不啻百万”。城市呈棋盘状布局,由11条南北大街和14条东西大街分割而成。城内拥有108个坊,坊以外有东、西两市……全国和外国的商人,从四面八方汇聚京都,兴贩贸易。关于两市的行业,仅见于历史记载的就有:铁行、内行、笔行、大衣行……波斯邸等等。长安东市有“二百二十行,四面立邸,四方珍奇,皆所积集”。西市唐肆则“如东市”。

——摘编自子墨《唐代工商业的繁荣与商业城市的崛起》

材料二 据周邦彦《汴都赋》记载,宋京城汴梁市场上有“安邑之枣,江陵之橘,陈夏之漆,齐鲁之麻……无所不有,不可殚记”。宋代的早市“其下每日自五更市合,买卖衣物书画、珍玩犀玉,至天明,羊头、肚肺……螃蟹、蛤蜊之类讫,方有诸手作人上市,买卖零碎作料,然后饮食上市”。在潘楼东十字大街,“每更点灯博易买卖衣物、图画、领袜之类,至晓乃散,谓之鬼市子”。

——摘编自罗吉义《宋代商业的发展和商业政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐长安城市商业繁荣的表现。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与唐长安城相比宋代汴梁城出现的新变化及成因。

| A.秦都咸阳 |

| B.唐都长安 |

| C.宋代东京 |

| D.明代扬州 |

材料一 “其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓后方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

材料二 今自夷人来厦开市,凡洋货皆系夷商自行转运,闽省并无赴粤之商,粤省亦鲜来闽之贾,且该夷除贩运洋货外,兼运洋布洋棉,其物充积于厦口,内地之商贩,皆在厦运入各府销变,其质既美,其价复廉,民间之买洋布洋棉者,十室而九。由是江浙之棉布,不复畅销,商人多不贩运;而闽产之土布土棉,遂因之壅滞不能出口……今闽省向销之江浙棉布及洋货等物,因被英夷所占,不克畅销,纵使竭力招徕,而全省之一隅之地,民间服用无多,又不克转鬻他省.揆之事势,断不能使华夷两货,并用兼行,是即有愿往江浙等省贩货之人,而销既不多,势必裹足;况现在商俱疲乏,更属招之不前。

——彭泽益《中国近代手工业史资料》第一卷

材料三 1958年春,上海农村根据中共中央的号召,开始了农业生产“大跃进”。同年9月21日,根据《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》,上海农村建立了第一个人民公社,即上海县七一人民公社。到9月30日,郊区10个县全面实现人民公社化,共建立103个人民公社,几乎所有农户都参加,平均每个人民公社达8000多户……结果严重损害了农民的积极性。

——《上海农业志》

材料四 长江三角洲、珠江三角洲和闽南厦漳泉三角地区,作为沿海经济开放区,同经济特区、沿海开放城市一样,是我国对外经济联系的桥梁,进出口的重要基地。它要把国外的先进技术、设备引进来,加以消化、吸收、创新,向内地转移,推动科技进步……尤为重要的是,必须面向世界,发展出口贸易,开拓国际市场,为增加我国的外汇收入多作贡献。

——《长江、珠江三角洲和闽南厦漳泉三角地区座谈会纪要》

材料五 “计划多还是市场多,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”

——1992年邓小平南方谈话

(1)据材料一概括宋代市场发展的特点。

(2)材料二本质上反映了近代中国的经济结构发生了怎样的变化?变化的主要原因是什么?

(3)材料三反映了我国农村生产关系中的什么教训?

(4)依据材料四和所学知识,分析十一届三中全会以来我国对外开放形成了怎样的格局?

(5)材料五中邓小平对“计划”和“市场”是如何认识的?结合所学知识,指出21世纪初中国主动融入世界市场的重大举措。

材料一

材料二 天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之……市井子孙(商人子弟)亦不得仕宦为吏。

——《史记·平准书》

材料三 中国古代城市的发展,到北宋有一个新的转折。……都城开封是最繁华的城市,市内手工业作坊众多,行道两旁商店、旅舍、货摊林立,人来车往,十分热闹。……南宋初年,张择端所画的《清明上河图》……真切地反映了北宋时代大城市商业繁荣的面貌。

——朱绍侯《中国古代史·中册》

材料四 《苏州风俗考》记载了明代苏州纺织业情况是“郡城之东,皆习机业,工匠各有专能,近有常主(机户),计日受值出心早若机户工作减,此辈衣食无所矣”。

请回答:

(1)据材料一概括指出中国古代农业经济的基本特点。

(2)材料二中,汉高祖对商人实行什么政策?实行这一政策的目的是什么?

(3)材料三中所说的“北宋时代大城市商业繁荣”有哪些具体表现?

(4)材料四反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象表明的本质是什么?

9 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一唐代的城市房产租赁业,集中出现在一些经济发达、或有较强政治职能的大城市。从全国范围来看,唐代城市房产租赁业的城市区域分布规模还比较小。但是从唐朝的都城长安城里的租赁业来看,小范围内区域分布规模相当大。长安城中有租赁活动存在的坊,朱雀大街以西有5坊,朱雀大街以东则有14坊。除兰陵坊以外,其余的坊则都围绕着东、西两市分布,一些临近横贯东西的春明大街,一些则贴近皇城。北宋中期以后,中国古代旧时对商业的空间时间的限制,都已逐渐解除,除禁地外,不论何处,都可开设门面,不论何时,都可以经营商业。鉴于此,宋朝都城开封城中,房产租赁业也很兴旺,城中区域分布密集。特别是沿汴河、蔡河两岸的官私房产大量出租,用以满足社会上各种承租者的需求。在宋代,除了都城开封以外,全国还有许多城市也有兴旺的房产租赁业。从城市的分布来看,南方城市居多。

材料二(明清时期)在史籍中并不乏有关从商致富的记载,但几乎毫无例外,过去几个世纪以来,商人最后总是倾向把累积得来的财富或过剩的资本投资于购买土地,或供应下一代有闲沉浸于传统典籍,参与科举,以便进入官僚的行列。即使有人终生以商贾为业,仍会要求其一代尽可能转向科举。因此,我们可以说,引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素。

——史仲文、胡晓琳《中国全史﹒商贾史》

请回答:

(1)根据材料一,指出唐、宋城市房产租赁业区域分布的不同之处。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析北宋房产租赁业发展的原因。

(3)概括指出材料二中描述的社会现象。结合所学知识分析明清时期资本主义萌芽缓慢发展的原因。

10 . 阅读下列材料,回答问题:

法国历史学家雅克·勒高夫在《新史学》中称:“历史不仅是政治史、军事史和外交史、而且还是经济史、人口史、技术史和习俗史;不仅是君主和大人物的历史,而且还是所有人的历史。”阅读下列材料:

材料一(东京)街南桑家瓦子,……瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。

——(宋)孟元老《东京梦华录》卷二

材料二梨园演戏,……两淮盐务中尤为绝出。例蓄花、雅两部、以备演唱,雅部即昆腔,花部为京腔、秦腔、戈阳腔、梆子腔、罗罗腔、二簧调、统谓之乱弹班。

——(清)钱泳《履园丛话》卷十二

材料三金阊(今苏州城西南)商贾云集,宴会无时,戏馆数十处,每日演剧。

——(清)顾公燮《消夏闲记摘抄》卷上

材料四豆棚茅舍,邻里聚谈,父诫其子,兄勉其弟,多举戏曲上之言词事实,以为资料,与文人学子引证格言、历史无异。

——高劳《东方杂志·农村之娱乐》卷十四

请回答:

(1)材料一中的“瓦子”又名“瓦肆”,它指的是什么?

(2)依据材料一、二、三,结合所学知识,分析戏曲发展的主要原因。

(3)材料二中的“花、雅两部”不断融合兼收,最终导致哪一剧种的形成?依据材料三、四概括戏曲的主要社会功能。