材料一 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。最明显的就是城市生活由原来只为统治集团、贵族官僚服务开始面向下层,面向一般市民生活需求,史载,“今闾阎之卑,倡优之贱,男子服带犀玉,妇人涂饰金珠,尚多僭侈,未合古制”。城市突破了居民区和商业区的区分,中世纪前期的城市管理制度“坊市制”被十分发达的“厢坊制”所取代,到了南宋中叶,不少城市又演变为“隅巷(坊)制”,坊不再是封闭式的居民区,实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,以经济发展为驱动力,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。正是这场宋代的“城市革命”,推动了封建城市规划的变革,中国城市的发展,开始了多元化的道路。

——吴风《中国古代的城市生活》

材料二 11~12世纪,除原来罗马帝国时期的老城市外,西欧各地在城堡、主教堂、大修道院附近地区出现了许多新城镇。第一类城市如英国的约克和法国的奥尔良等,它们的产品主要满足地方市场的需要;意大利的佛罗伦萨等是第二类城市的典型,它们主要生产和经营某些专业产品,与国内外市场都有密切的联系;第三类城市如意大利的热那亚等,它们主要从事国际贸易。在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶级形成了,并从中进一步分化出手工业者、商人和银行家。商人和银行家作为市民的上层,发展为早期的资产阶级。广大西欧城市开展了争取自治权利的斗争,并制定自己的法律,建立自己的武装,向封建王权和各级封建主发起挑战。一些城市中,如法国的巴黎、英国的牛津和剑桥还建立了大学,成为著名的大学城。到14~15世纪,从西欧封建社会内部发展起来的新兴城市的中等阶级,已经与封建社会制度水火不容,成为欧洲反封建王权的强大革命力量。

——侯建新《西欧城市的兴起》

(1)根据材料一,概括宋代“城市革命”的主要表现。

(2)根据材料一、二,指出西欧城市与宋代城市的不同特点。

(3)根据材料并结合所学知识,归纳11世纪前后中国宋代与西欧城市发展的共同历史影响。

材料一 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。城市突破了居民区和商业区的区分,坊不再是封闭的居民区,实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。

——摘编自吴刚《中国古代城市生活》

材料二 明朝中后期,苏州是中国唯一拥有全国经济中心地位的城市。苏州“首重机业,城东比户皆然”,丝绸、棉布行销全国各省。鸦片战争之后,“洋布盛行,布市销减”,“蚕棉得丰岁,而皆不偿本”。据统计,道光年间苏州尚有12000余部织机,到1880年织机仅有5800部。棉布、棉纱、茶丝和米的贸易都不再经流苏州,转而经由上海。20世纪二三十年代,苏州变成了大上海的“卫星城”。

——摘编自王卫平《明清时期江南城市史研究》

材料三 从1760年产业革命开始,到1851年,英国花了90年的时间,成为世界上第一个城市人口超过总人口50%的国家,基本实现了城市化。……1863年,伦敦开通了世界上第一条地铁,便捷快速的立体交通网络和优良的港口区位优势,使得伦敦这个16世纪末的欧洲贸易中心成为名副其实的世界最大的经济中心城市。

——马先标《英国城市化发展的特征与启示》

完成下列要求:

(1)据材料一,归纳宋代城市功能和城市布局方面发展变化的主要表现。

(2)据材料二,概括苏州经济地位的变化。结合所学知识,分析导致变化的主要原因。

(3)据材料三,概括指出伦敦经济地位在近代社会的变化,并分析其成因。

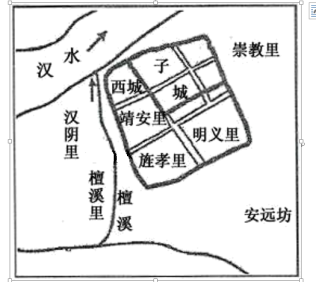

材料一 下图为“唐代襄阳城内外里坊示意图”。

材料二 宋太宗太平兴国五年,八作使段仁诲修天驯监,“侵景阳门街,上怒,令毁之,仁诲决杖。”……仁宗天圣二年,拆除“京师民居侵占街衢者,令开封府榜示,限一岁,依元立表木(界限) 毁拆”。……宋神宗开征“侵街钱”,宋徽宗征收“侵街房廊钱”,无疑默认了侵街行为的合法性。

——摘编自李永《繁华背后:“违建”侵夺中国古代城市空间》

材料三 对于里坊制崩溃的进程及时间,中外史学界曾从经济史或城市发展的角度进行过探讨,产生了北宋初年、末年、仁宗庆历、景祐年间诸说。……这些观点,由于缺乏对里坊制整个崩溃过程的系统揭示及考证,往往流于简单化,易导致片面性。并且,上述诸说多忽视“侵街”在里坊崩溃过程中的作用及崩溃的表现。

——李合群《论中国古代里坊制的崩溃——以唐长安与宋东京为例》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括影响唐代襄阳城“里坊”命名的主要因素及如此命名的目的。

(2)材料二中宋代都城出现了什么新现象?结合所学知识,分析其主要原因。归纳材料二中北宋政府的应对措施。

(3)据材料三,指出史学界研究里坊制的共识及不足之处。

(4)综合上述材料,说明“里坊”制度的研究价值。

材料一 市镇到南宋时普遍呈现出兴盛的景象。临安城郊的市镇“商贾骈集,物货辐萃”,江阴的江夏市“商船倭舶,岁常辐辏”,嘉兴的濮院市“机杼之利,日生万金”。在南宋江南那些繁荣的市镇中,已初步形成像州县城市那样的市区。如吉州的永和镇“辟坊巷六街三市”,平江府的平望镇“邸肆间列”。

——摘编自陈国灿《略论南宋时期江南市镇的社会形态》

材料二 市镇“丝行”、“布庄”的发展,以至于明代后期嘉湖地区出现改良田种桑的现象。双林镇“俗皆织绢。四方之商贾咸集以贸易”,其特色产品包头绢“通用于天下”。嘉定娄塘镇“所产木棉布匹,倍于他镇”。丝与棉闯入农村经济生活,就单一地区,蚕、丝或棉布的收益有的甚至成为主业。就整个江南地区,经济联系突破行政区划,仅涟市镇沈氏一地主,其采购活动竟达于杭嘉湖苏四府六县。

——摘编自王家范《明清江南市镇结构及历史价值初探》

材料三 明清中叶之后,江南市镇人口的主体部分是商人、手工业工匠及脚夫、游民。市镇也吸引着邻近地区的士大夫阶层向它聚集。明清时期的江南地区,即便是中小型市镇,无不是文人学士丛集,如浙江湖州的南浔镇,有“九里三阁老,十里两尚书”的民谚,入清以后保持着“书声与机杼声往往夜分相续”的传统。

——摘编自袁行霈主编《中华文明史》(第四卷)

(1)根据材料一,归纳南宋时期市镇的特点。结合所学知识,分析南宋市镇兴盛的主要原因。

(2)根据材料二,概括明清市镇发展的主要表现及所引发的农村经济变革。

(3)根据材料三,概括明清江南市镇所引发的农村社会变革。有学者认为,江南市镇的发展反映了中国传统农耕文明的自我调适和转型。请依据以上材料阐释学者的观点。

5 . 中国古代都城往往是王朝政治、经济的中心。唐朝长安、北宋东京就集中体现了这一特点。阅读下列材料,回答问题:

材料一唐长安城规模宏大,面积有84平方公里,是当时世界上最大的城市,这比东罗马首都拜占庭大了差不多7倍,是明清时期北京城的1.4倍,今天西安城墙范围内的7.5倍。

——西安博物院馆藏陈列解说词

第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会。各种人民,各种宗教,无不可于长安得之……

——向达《唐代长安与西域文明》

(1)根据材料一,概括唐朝长安城市繁荣的具体表现。

材料二

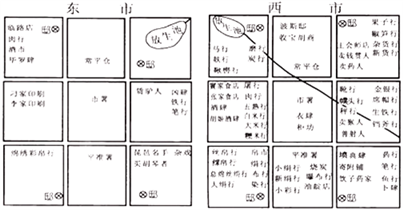

长安城东市、西市示意图

(2)阅读材料二,归纳东、西两市商业发展的主要情况。

材料三

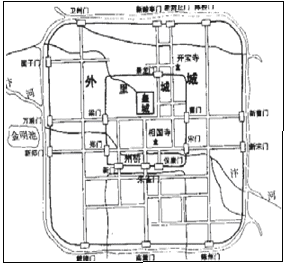

北宋东京平面图

(3)观察材料三,分析北宋东京城市布局功能的显著特点。

材料四

北宋东京示意图图

材料五诸门桥市井已开……酒店多点灯烛沽卖,每分不过二十文,并粥饭点心,亦间或有卖洗面水、煎点汤茶药者,直至天明……更有御街州桥至南内前,趁朝卖药及饮食者,吟叫百端。

——《东京梦华录》卷三

(4)综合材料四、五,罗列北宋东京城市商业突破性发展的时代表现。

材料一 明朝徽州人汪道昆在《太函集》中说:“吾乡左(轻视)儒右(崇尚)贾,喜厚利而薄名高,纤啬之夫,挟一缗而起巨万……要之,良贾何负于闳儒!”许多山西商人原本贫寒,硬是靠自强不息的进取精神白手起家而成大业……他们总结出许多谚语,如“售货无诀窍,信誉第一条”“买卖成不成,仁义都要在”等。

——《中国全史商贾史》

材料二 《南都繁会图》生动地描绘了明永乐年间南京秦淮河两岸的盛况。画卷中街市纵横,店铺林立,车马行人摩肩接踵,标牌广告林林总总……茶庄、金银店、药店、浴室,乃至鸡鸭行、猪行、羊行、粮油谷行,应有尽有。河中运粮船、龙舟、渔船往来穿梭,还有从内秦淮河拐出的唱戏的小船。

《南都繁会图》(局部)

材料三 明清时期,江南地区兴起了一大批商业市镇,如棉纺业发达的松江、长江的商品转运码头汉口等地……丝织巨镇盛泽镇,“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之”,因“丝绸之利日扩”,到乾隆时“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日,每日中为市,舟楫塞港……实为邑中诸镇之第一。”

——材料二、三均据《中国古代城市商业发展史》

请回答:

(1)依据材料一指出明代普通民众的经济观念,并说明晋商生意兴隆的主要原因。

(2)结合材料二和所学知识,简要归纳明朝时期南京城市商业经济的发展状况。

(3)联系材料三和所学知识,分析明清时期商业市镇的主要特点及其兴起原因。

材料 对民众作息时间的规定,始终出现在唐宋元明清1000多年的法律文书上,除了“公事急速及吉凶疾病之类”,凡是夜行者都算是“犯夜”,而最不被官方所容的是“传习妖教,夜聚晓散”。明清时期,夜行之禁的法规更细,更要求乡里组织派人宣讲并在夜间巡查。“日出而作,日落而息”这个观念第一是来自经典的说法,第二又是写进法律的规定,第三也符合古代民众自然劳作的需要。所以生活时间的反常就是伦理秩序的颠倒,成为被普遍认同的常识。……宋朝以后,尤其是到明清时代,商业城市中不分昼夜的生活节奏,给传统观念造成很大的冲击。这种颠倒的都市生活习惯,日益瓦解着各种官方的规矩,“夜禁”的法规常常成为一纸空文。

——摘编自葛兆光《在法律史、社会史与思想史之间——以传统社会中白天与黑夜的时间分配为例》

(1)据材料,概括古代中国治理“犯夜”的特点,并结合所学知识分析其原因。

(2)据材料并结合所学知识,分析明清时代“‘夜禁’的法规常常成为一纸空文”的原因,并由此谈谈你对法治建设的认识。

材料一 北宋都城汴京最繁荣的商业街是宣德门东的潘楼街、土市子一带,州桥东的相国寺一带等。潘楼街一带是金融中心。金银交易的发达和交子、会子等货币的发达,正说明了北宋时期商品经济的发达。相国寺位于城市繁华区,正在汴河北岸,交通便利,因而形成大的交易市场。城内还有一种瓦子,集中着各种杂技、游艺、茶楼、酒馆。这种瓦子全城有五六处。

——摘编自董鉴泓《中国城市建设史(第三版)》

材料二 晚唐以来商业中心兴起,至两宋而大盛,促成了中国历史上另一个城市发展的新起点,即商业镇的出现。这些县以下的镇级聚落的发展,主要依托于自身的经济功能而不是行政功能。它们中的大部分是不设城墙的、在交通交汇处以手工业或贸易发展起来的小城市。当发展至一定规模时,政府便赋予它新的城市行政身份。不少镇是在大型商贸城市周边出现的,如在开封府便有31个镇,河南府有22个镇,大名府有20个镇,成都府有19个镇。

——摘编自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)据材料一,指出北宋汴京城市发展繁荣的表现。

(2)据材料二,概括两宋时期商业市镇发展的特点。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析影响城市发展的主要因素。

材料一 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。最明显的就是城市生活由原来只为统治集团、贵族官僚服务开始面向下层,面向一般市民生活需求,史载,“今闾阎之卑,倡优之贱,男子服带犀玉,妇人涂饰金珠,尚多僭侈,未合古制”。城市突破了居民区和商业区的区分,中世纪前期的城市管理制度“坊市制”被十分发达的“厢坊制”所取代,到了南宋中叶,不少城市又演变为“隅巷(坊)制”,坊不再是封闭式的居民区,实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,以经济发展为驱动力,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。

——吴风《中国古代的城市生活》

材料二 中国的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

(1)根据材料一,概括宋代“商业革命”在城市发展方面的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋朝“商业革命”没有带来爆炸性影响的原因。

材料一 中国传统市镇兴起于宋代。其中,一部分是由原来作为各地基层军事据点的戍镇演变而来,或通过县城降格、集市升格、税务坊场改置、交通驿站升置等方式设置的,称为“镇市”,具有一定规模,且有正式建制;一部分是在临时性乡村墟市的基础上发展形成的,称为“草市”,大多规模有限。到北宋中后期,市镇工商业已成为各地社会.经济的重要组成部分,在发展形态上开始呈现不同的特点。形成了环城市镇、农业市镇、手工业市镇、商品转运市镇、港口市镇、消费型市镇等不同的发展类型。

——摘编自陈国灿《中国早期城市化的历史透视》

材料二 在明中叶至清中叶的三个世纪中,苏州城市地域范围不断扩展,城市人口不断增加,城市从府城内扩大到城厢附郭和郊区市镇,从而形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州文化是与北京文化相对,颇有特点,并且向外传播,成为周围地区仿效的对象,对明朝江南地区社会风尚的形成有很大的影响。乾隆二十七年《陕西会馆碑记》赞叹说:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一种新道路。

——摘编自傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代市镇发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出与宋代市镇相比明清城市发展出一种怎样的新道路,指出苏州城市变化的影响。