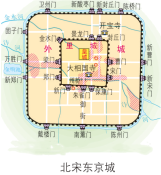

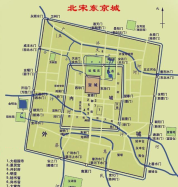

1 . 如图1、图2、图3分别是东汉、唐朝、北宋时期都城示意图。

材料

(1)结合图1及所学知识,分析东汉选择洛阳作为都城的原因。

(2)结合图2及所学知识,概括唐朝长安城的布局特征。

(3)比较图2和图3,指出北宋东京城在城市布局上的变化。

材料一 中国是茶文化历史悠久的国家之一。茶馆是专门饮茶的场所,也是人们休息娱乐、买卖交易、问讯议事的地方。中国早在魏晋时期就有了茶馆的雏形。唐代,国家富强、政治安定,经济、文化昌盛城市繁荣,这为当时造就一个群体一一市民阶层提供了条件,他们流动范围较大,见识较广,重人间友情,茶馆为其交流创造了一个良好环境。宋代,商品贸易地点不再受划定市场局限。在热闹街市,交易通宵不断,为茶馆发展提供了很好的契机。明代,茶馆进一步发展,被列入三百六十行中的正式行业。清代作为封建社会最后一个王朝,已走向衰败,最终沦为半殖民地半封建社会,茶馆这一社会窗口真实反映了这一历史变迁。

——摘编自黄建宏《中国茶馆发展研究》

材料二 茶作为一个文化的载体,文人借它抒发出各种情感,所产生的作品也成为如今我们了解古时茶文化的重要途径,茶与文学早已在历史发展过程中融入彼此的骨血之中。在读那些有关茶的文学作品时,我们仿佛能够感受到那一刻古人对茶文化的情有独钟,茶也早已变成他们的习惯了。因此,茶文化也在中国古代文学中有着不可替代的地位。

——摘编自赵雅《茶文化对古代文学的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代茶馆发展的条件。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国古代茶文化产生的影响。

材料一

唐朝长安为西京,洛阳为东京(都)。到北宋时期则以洛阳为西京,以都城汴梁为东京。宋周邦彦在《汴都赋》中说:“舳舻相衔,千里不绝,越舲吴艚,官艘贾舶,闵讴楚语,风帆雨楫,联翩方载,钲鼓镗铃。”孟元老在《东京梦华录》序中说东京商业:“万国成通,集四海之珍奇,皆归市易。”《续资治通鉴长编》记载北宋东京人口“比汉、唐京邑民庶,十倍其人矣”,是当时世界人口最多的城市之一。

——摘自2016年《普通高中历史课程标准·教学设计示例》

材料二

“海舶大者数百人,小者百余人,以巨商为纲首(船长)副纲首、杂事,市舶司给朱记。……舶船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物,夜卧其上。货多陶器,大小相套,无少隙地,……舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针,或以十丈绳钩,取海底泥嗅之,便知所至。……诸国人至广州,是岁不归者,谓之‘住唐’……广州蕃坊,海外诸国人聚居,置蕃长一人,管勾蕃坊公事,专切招邀蕃商入贡,用蕃官为之,巾袍履笏如华人。”

——(宋)朱彧《萍洲可谈》

(1)根据材料一和所学知识,指出唐朝长安和北宋东京在城市发展上的主要不同。

(2)综合材料二中的相关信息,概括宋代经济发展的特征。并结合所学知识分析其原因。

材料一 宋朝放宽抑商的政策形成了商业大发展态势,各个阶层的人士都被卷了进来,他们在东京城中大量经营邸店,侵街占道,承当了街市形成的开路先锋和中流砥柱。同时,在巨大的人口压力下,东京原有的东、西两市无法应付城市给养和物资供应,于是首先在汴河两岸兴起的行市逐渐在全城扩展。皇室生活的奢华习气自北宋中期开始从上到下感染到黎民百姓,成为当时的社会时尚,东京处在时尚中心,俨然一座消费或寄生的城市,为了满足种种消费需求,城市中涌现出了一大批相应的商业、服务业项目,如商店、酒楼、饭馆、瓦子等,沿街分布,从而使完整的街市得以形成。

——摘编自《城市发展史讲义》

材料二 考察建国以来中国城市化进程,总的看来,可以分为以下几个阶段:(一)1949-1957年,是城市化起步发展阶段;(二)1958-1965年,是城市化的不稳定发展时期;(三)1966-1978年,是城市化停止发展时期;(四)1978年至今,是城市化的稳定快速发展时期。

——国家统计局《新中国50年系列分析报告之三》

材料三 在19世纪上半期的伦敦,人满为患,迁移到城市里的穷人,大多只能靠乞讨为生。许多工人只能住在没有照明和排水设施的地下室,使得传染病很容易扩散。与此相反,英国富人享有市内住宅和乡间宅第,拥有艺术收藏品,能参加被广泛宣扬的娱乐活动和去外国旅行,他们的生活方式几乎是社会底层的群众所不能理解的。

——《世界近现代史》

请回答:

(1)根据材料一,概括北宋时造成东京市坊分离制度破坏的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析我国城市化进程中第(一)阶段和第(四)阶段发展的主要原因。

(3)根据材料三概括英国在城市化过程中出现的社会问题。结合所学知识,谈一谈你对城市化的认识。

史料一 从商周开始,中国的城市发展就与国家的演进联系在一起。①其城市的建设服务于国家的管理,大城市的规划要遵循“奉行天道”的原则。唐宋时期,中国的城市正在汲取新的营养,有了新的内容。②唐代通过放宽对商业的限制,促进了商业性的大都市日益繁荣,如扬州、益州;宋朝鼓励贸易的发展,极大地刺激了国际性商业大都市的发展,如广州、漳州、泉州……然而到了1600年左右,从漳州的码头和货栈可以明显地看出,中国城市的活力开始消散。

——刘易斯·芝福德《全球城市发展史》

史料二 如图是我国古代几个历史时期城市状况示意图

③唐代长安城布局 ④宋代东京城布局

(1)根据史料一,概括中国古代城市发展的主要原因。

(2)根据史料二,概括我国唐宋时期城市发展的特点。

| A.秦都咸阳 |

| B.唐都长安 |

| C.宋代东京 |

| D.明代扬州 |

材料一 (汉代)长安城内分为160个居民区(里),每个居民区都有自己的墙和门,且由一个低级官吏(里正)管理。除了各个独立的皇宫和行政区,还有一个由政府管理的市场区,即所谓九市。九市之中最重要的是东市和西市,商人被组织在同一个地点进行同一种货物的交易。

——摘编自《剑桥中国秦汉史》

材料二 北宋都城东京(开封),城内形成几个繁华的商业街区。宫城正南门宣德门前的南北向大街称为御街、天街,自州桥“出朱雀门直至龙津桥”,是主要的饮食业中心之一,尤以夜市著名,营业“直至三更”。城内还有“酒楼”,“大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜”营业。

——摘编自白寿彝著《中国通史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出汉代长安与北宋东京商业发展的不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括制约我国古代商业发展的主要因素。

材料一 自晚唐以来,江南经济区日渐崛起,至宋代,“国家根本,仰给东南”。太湖流域“上四一亩,收五六石”,“虽其四之膏腴,亦由人力之尽也”“民计每岁种食之外,余米尽以贸易”。宋太祖即位之初便拟定“薄税敛”以奖披商人,仁宗年间订立放松政府专卖品管制的“海行条法”,后南宋朝廷又重中此令。政府制定的各色税目,致使穷乡僻壤的农民也不得不入市。仕官之人则“纤朱怀金,专为商旅之业,日取富足”。江南市镇不断兴起,“市井繁阜,商货幅辏”。

——摘编自传宗文《宋代的革市镇》

材料二 明代后期,江南市镇蓬勃繁荣。南浔镇“烟火万家”,时人称之“虽镇,一都会也”,作为生丝集散地,各市镇商人皆运送蚕茧前来出售,这些生丝在国际市场上被称为“湖丝”或“辑里丝”。盛泽镇则是“以绫绸为业”的大镇,“农家织绸,卖于绸庄,为该地农家经济之主要收入,农田收获,反漠视之”,镇上机工、曳花(操作提花织机的工人)多达数千人。松江府的朱泾镇经营棉布贸易的牙行多达数百家,带动了各行各业的繁荣。各市镇作坊林立,外地客商“操重贵而来市”。生丝绸缎、棉布等商品在出口贸易中持续增长,远销海外。

——摘编自樊树志《明清江南市镇的“早期工业化”》

(1)根据材料,指出宋代江南市镇兴起的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括与宋相比,明代后期江南市镇发展的特点,并指出制约其未能促成社会转型的政治因素。

9 . 阅读下列材料,回答问题:

法国历史学家雅克·勒高夫在《新史学》中称:“历史不仅是政治史、军事史和外交史、而且还是经济史、人口史、技术史和习俗史;不仅是君主和大人物的历史,而且还是所有人的历史。”阅读下列材料:

材料一(东京)街南桑家瓦子,……瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探搏、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。

——(宋)孟元老《东京梦华录》卷二

材料二梨园演戏,……两淮盐务中尤为绝出。例蓄花、雅两部、以备演唱,雅部即昆腔,花部为京腔、秦腔、戈阳腔、梆子腔、罗罗腔、二簧调、统谓之乱弹班。

——(清)钱泳《履园丛话》卷十二

材料三金阊(今苏州城西南)商贾云集,宴会无时,戏馆数十处,每日演剧。

——(清)顾公燮《消夏闲记摘抄》卷上

材料四豆棚茅舍,邻里聚谈,父诫其子,兄勉其弟,多举戏曲上之言词事实,以为资料,与文人学子引证格言、历史无异。

——高劳《东方杂志·农村之娱乐》卷十四

请回答:

(1)材料一中的“瓦子”又名“瓦肆”,它指的是什么?

(2)依据材料一、二、三,结合所学知识,分析戏曲发展的主要原因。

(3)材料二中的“花、雅两部”不断融合兼收,最终导致哪一剧种的形成?依据材料三、四概括戏曲的主要社会功能。