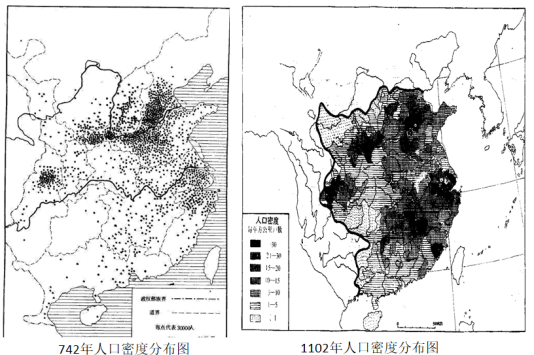

| A.人口总数增长,割据走向统一 |

| B.南方人口增多,经济重心南移 |

| C.城市人口稠密,商品经济发展 |

| D.边疆人口扩展,少数民族强大 |

材料一 中国古代史上两大区域的人口数量(单位:万)

| 时期 | 黄河流域 | 长江流域 |

| 西汉元始二年(公元2年) | 4117 | 1448 |

| 东汉永和五年(140年) | 2789 | 1915 |

| 唐天宝十一年(752年) | 3174 | 2398 |

| 北宋崇宁元年(1102年) | 2841 | 4257 |

| 明弘治四年(1491年) | 2432 | 5177 |

——数据源于张国雄《长江人口发展史论》

(1)依据上表,概述人口数量与分布的变化状况,并简析长江流域人口变化的原因。

材料二 近代华工,无论是被拐贩出国的契约华工,还是为生计所迫而沦落海外的华工,都是在鸦片战争之后,伴随着中国主权的丧失和传统经济的崩溃而产生的。自第一次鸦片战争后兴起、并在第二次鸦片战争中及战后达到高潮的苦力贸易,历时三十年之久。据不完全统计,这个时期有大量华工被西方殖民者贩往美洲、澳洲和东南亚。到十九世纪后期、二十世纪初期,仍有大批华工被西方殖民者募往东南亚地区、乃至非洲。破产的农民、手工业工人被迫出洋,与被拐骗出国的契约华工一同,沦为西方资本的奴隶或雇佣劳动力。

——摘编自《鸦片战争与近代华工》

(2)依据材料二,概括近代华工出洋的特点。

材料三 1978—1988年,我国国家招工的农民为1110万,而在各类乡镇企业就业的农民达到9000多万人。镇成为当时农村劳动力向城市迁移的最主要目的地,以广东省为倒,1982—1987年,镇吸纳了乡—城迁移人口的41%,城市吸纳了33%,县城则吸纳了26%……1990年代后,呈现出农村人口向大中城市流动和内地人口向沿海地区流动的趋势。1982年,规模最大的10个城市吸纳了11.86%的流动人口,1990年上升为17.04%。

——摘编自《中国人口流动与城市化进程的回顾与展望》

(3)依据材料三,对比20世纪八九十年代我国人口流动的状况。

| A.南北经济发展处于平衡的状态 | B.南北对峙阻断了经济文化交流 |

| C.北方社会安定有利于恢复生产 | D.经济重心南移的趋势已经出现 |

| A.人口呈现出不断发展的趋势 |

| B.隋唐时期国家兴盛人口增长 |

| C.社会环境影响人口发展变化 |

| D.五代时期经济重心已经南移 |

| 年份 | 全国户数 | 全国人口 |

| 609 | 890万户 | 4600万 |

| 626 | 290万户 | 1600万 |

| A.北方人口的大量南迁 | B.政权更迭、混战不息 |

| C.安史之乱与藩镇割据 | D.朋党之争和黄巢起义 |

| A.江南优越的自然环境 | B.江南地区政局相对安定 |

| C.先进生产技术的传播 | D.江南农产品商品化明显 |

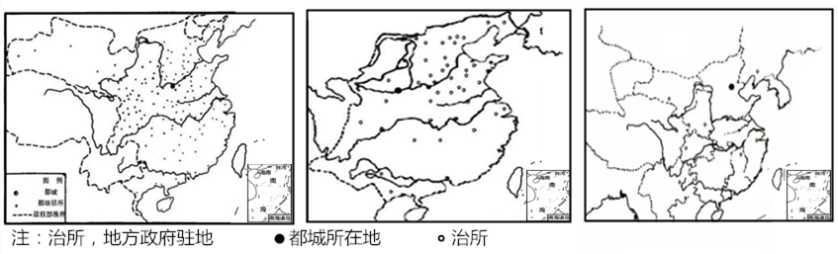

(1)以上三幅图是秦、隋、元三个朝代一级地方行政区治所示意图。观察图片分别指出三幅图对应的朝代。

(2)一级地方行政区治所的分布与政治、经济(包括人口数量)等有密切关系。从秦到元一级地方行政区治所南北密度分布有何变化?并简析导致其变化的具体原因。

材料一 司马迁称:“关中之地,……人众不过什三,然量其富,什居其六。”《新唐书》记载:“关中号沃野,然其土地狭,所出不足以给京师,……故常漕东南之粟。”

材料二 宋代因太湖平原盛产粮食,故民间有“苏湖熟,天下足”的说法。

材料三 明清时期,江汉平原已经成为全国重要的粮食输出地,民间俗称“湖广熟,天下足。”

(1)综合分析材料一、二,能得出什么结论?

(2)综合分析材料二、三,从宋代到明清,中国的粮食生产及输出中心发生了什么重大变化?根据相关史实,指出明清时期太湖平原的农业生产结构发生变化的主要原因。

(3)近代以来,太湖平原和江汉平原沿长江地区较早地出现了“民族工业”。试根据有关史实,以上述两地沿江的某些城市为例,说明两地沿江地区“民族工业”出现较早的原因及其所产生的影响。

材料一中国的农业兴起于黄河中下游的河流谷地和平原地区,因而从新石器时代到夏、商、周而至秦汉,中国经济重心始终位于黄河中下游地区。先秦时期,今天的黄河中下游地区已形成了十分先进的农业文明,而在这以外的其它区域主要还处于采集、游牧、狩猎为主的蛮荒时期。到秦汉,黄河流域的农业核心地位进一步确立,当时我国最发达的经济区主要有三个:关中地区,关东地区(函谷关以东的汾水、涑水平原和华北平原)及成都平原地区……《史记》称:“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三,然量其富,什居其六。”

——胡细涓《浅析中国历史时期自然环境的变迁对经济中心迁移的影响》

(1)依据材料简述黄河流域如何成为中国古代早期的经济重心。

材料二南朝时期的土地开发利用取得重大成就,不仅平原地区的荒田得到进一步的垦辟,而且偏狭的山间土地以及大量的池泽湖荡也被相继耕垦。士家大族大力营建田园,把一直沉睡的荒山野岭改交成农业生产基地。……宋孝武帝大明初年颁布“占山格”,规定官吏依品占有山林川泽,第一品允许占3顷,直至“第九品及百姓一顷”。经过长期的开发,洞庭、鄱阳、太湖流域成为重要粮食产区。

——摘自赵毅《中国古代史》

(2)材料二反映了什么经济现象?结合所学分析其原因。

| 年代 | 全国人口(万人) | 南方人口占比 | 北方人口占比 |

| 太平兴国五年(980年) | 3541.2 | 56.7% | 43.1% |

| 元丰元年(1078年) | 9087.2 | 62.6% | 37.4% |

| 崇宁元年(1102年) | 9892.7 | 64.1% | 35.9% |

| 13世纪初(南宋中期) | 12440.0 | 64.8% | 35.2% |

| 元至元廿八年(1291年) | 6715.2 | 85.1% | 14.9% |

①长期战乱造成人口死亡流散 ②人口过度增长导致经济落后

③北方农业生产逐渐衰落消亡 ④经济重心南移过程最终完成

| A.①③ | B.②④ | C.②③ | D.①④ |