材料一 长安城实行严格的“坊”“市”隔离制度。政府规定,“其市当以午时击鼓二百下而众以会,日入前七刻击钲三百下而散。”市内除了唐人外,还有许多高鼻深目的波斯人,大食人,以及日本人,高丽人,还有黑人。回鹘衣装、胡旋舞、高丽乐等深受唐人喜爱,广为流行。

——《唐前期长安城的商业》

材料二 “其余坊巷市井,买卖关扑,酒楼歌馆,直至四鼓方静,而五鼓朝马将动,其有趁卖早市者,复起开张。无论四时皆然。”(关扑:赌博游戏四鼓:古代一更一鼓,四鼓是四更后半夜两点左右)

——(宋)耐得翁《都城纪胜》

“梦里曾作南柯守,少时元是东陵侯。今朝半醉归草市,指点青帘上酒楼。”

——(宋)陆游《杂赋》

材料三 闽省土窄人稠,五谷稀少,故边海之民皆以船为家,以海为田,以贩番为命。……自一旦禁之,则利源阻塞,生计萧条;情困计穷,势必啸聚。

——《明神宗实录》

(1)根据材料一归纳唐朝前期长安的城市特点。

(2)根据材料二指出宋代“市”的发展表现。结合所学知识说明这种发展反映了宋代政府对商业的政策有何调整?

(3)指出材料三中造成“边海之民”生活变化的政策。根据材料并结合所学知识,分析该政策在当时产生的影响。

材料一 明朝时期政府实行贸易的双轨制度,将贸易分为官方的“朝贡贸易”和民间贸易。明初政府颁布禁令:“非入贡即不许其互市”“禁濒海民不得私出海”。原因是政府考虑到沿海居民的胡作非为,“倭居十三,而中国叛逆者居十七”。但官方的“朝贡贸易”却十分兴盛,“五方之贾,熙熙水国,异物不足述,而所贸金钱,岁无虑数十万”。前来朝贡的国家有十多个,如暹罗、占城、扶桑、琉球、朝鲜等。每次使团前来带来的都是该国的贵重礼物,但因生产力落后,“进贡之物,大都草率不堪,甚者尤极不堪,而朝廷所赐缯、帛、靴、帽之属……”明朝采取“厚往薄来”的原则,回赠的物品价值往往超过对方数倍。

——摘编自李凤琼、秦超超《明朝与清朝前期的对外贸易情况比较》

材料二 新中国成立后不久,为了迅速恢复和扩大对外贸易,中央贸易部召开了一系列有关出口的全国性专业会议,如丝绸会议、茶叶会议、钨锡会议等,研究大宗出口产品的产销情况,通报国际行情,制订1950年出口计划和具体的保证措施。促进了1950年度出口的恢复和发展,基本达到了或超过了历史上的最好水平。同时,贸易部还召开了全国进口会议,专门讨论民用品的进口问题。根据会议制定的方针政策,既从根本上改变了过去西方列强向中国倾销产品的局面,又根据国内的需要掌握进口。为调动各种积极因素发展外贸,政府在大力发展国营对外贸易的同时,还注意发挥当时占较大比重的私营外贸企业以及外资企业的作用,实现在国营经济领导下分工合作、各得其所。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易史下卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明初对外贸易的特点并进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述新中国成立初期发展对外贸易的主要举措并说明其作用。

材料一 据宋应星《天工开物》记载,瓷器制造方面,“共计一坯工力,过手七十二方克成器”。明代中晚期至清初的200余年是中国瓷器外销的黄金时期。输出的瓷器主要是景德镇青花瓷、彩瓷、广东石湾瓷、福建德化白瓷和青花瓷、安溪青花瓷等。其中较精致的外销瓷多是国外定制的产品,其造型和装饰图案多属西方的风格……输出的国家有朝鲜和日本、东南亚及欧美诸国……明清时期,总数超过1.5亿件的中国瓷器漂洋过海到了西方。

——摘编自(美)杜朴、文以诚《中国艺术与文化》

材料二 明政府在隆庆二年(1568年)部分开放了海禁,准贩东西二洋。万历二十七年(1599年),恢复广州、宁波二市舶司,算是正式开放了海禁……17世纪中期,随着明王朝的灭亡和清王朝的继之而起便戛然而止了……清朝海禁从入关之初就开始了,到顺治十八年(1661年)开始“迁海”……康熙初年……将沿海一带的居民一律内迁数十里。

——摘编自(美)杜朴、文以诚《中国艺术与文化》

材料三 政府垄断了供朝廷和行政机构消费的许多商品的生产和分配……另外,政府还完全控制了全体人民所必需的基本商品的生产和分配,如盐、铁等。这些限制剥夺了中国商人成为无拘束的企业家的机会,使经济失去了自由发展的可能性;同时也助长了官员的腐化和堕落,因为朝廷官员能够利用他们的特权地位去操纵国家垄断商品来为个人牟利。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)根据材料一概括明清时期中国制瓷业的特点。

(2)明朝中后期,以制瓷业为代表的私营手工业发展较快,根据材料二并结合所学知识分析其原因。

(3)根据材料二、三分析,当时中国工商业发展的不利因素有哪些?

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一各洋行为减少彼此竞争,乃于康熙五十九年十一月间成立公行(实似公会),次年,粤海关监督命令未加入公行之商人不得与外人接触,若有欲作瓷器贸易者需缴纳20%之货价予公行,茶叶买卖须纳40%。

——侯家驹《中国经济史》

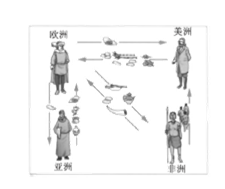

材料二

材料三除经济优势外,西北欧还拥有对经济利益格外敏感的社会结构和文化气氛。荷兰、英国甚至法国的贵族决不是轻蔑地看待经商事业,他们总是乐于参加任何有可能获利的商业冒险。

——斯塔夫里阿诺斯(美)《全球通史》

(1)根据材料一,指出清初中外贸易交流的方式并结合所学知识,说明其反映的本质问题。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析此时世界贸易的特点及其成因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,概括清初的中国和近代早期的西欧在对外贸易上存在

的主要不同及其影响。

5 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 广东十三行,以政治而言,行商有秉命封舱停市约束外人之行政权,又常为政府官吏之代表,外人一切请求陈述,均须有彼辈转达,是又有唯一之外交权;以经济而言,行商为对外贸易之独占者,外人不得与中国其它商人直接贸易。此等特殊制度,无论中国外国,皆蒙不利。鸦片战争,即为击破此种外交制度及通商制度而来,自此一战,中国一蹶不振,外交经济,皆为不平等条约所束缚,百年以来,皆受十三行所贻之祸

——朱希祖著《广东十三行考》

材料二 英国东印度公司创立于1600年。在此后200多年里,东印度公司享有印度贸易的垄断权。这个权力在1813年被取消后,该公司仍然继续拥有印度和中国之间的贸易垄断权。直至1834年才被取消。1623年詹姆斯一世又授予公司任命官员、审判和惩罚下属的权力。1661年,查理二世扩大公司权力范围,可宣战、媾和、维持军队、设立法庭和独立处理与印度及其他国家的关系。由于公司成立时没有得到国会一个便士的支持,因此它具有相对独立性,避免政府对自己行动的干涉。

——据赵伯乐《从商业公司到殖民政权——英国东印度公司的发展变化》

(1)根据材料一,并结合所学知识,概括十三行的特点并说明其影响。

(2)根据材料二,并结合所学知识,说明东印度公司贸易垄断权的获得和解除分别体现的经济思想,概括指出与十三行相比,东印度公司的不同之处。