材料一 (中国古代的海上探索活动)其目的在于通过朝贡关系的确立证明中原王朝的合法性。而朝贡贸易也并非以利润为导向,而是以政治关系为基础的,依照“薄厚往”的原则进行,基本上可以说是经济利益单向输出。(明清时期)在禁海政策的影响下,中国海洋活动发展逐渐偏离了正常轨道。海洋观的落后使中国对于海洋的认识始终没有达到西方近代海权的高度。

——摘编自刘小军《关于中国当代海权的若干思考》

材料二 自1840年鸦片战争开始的百余年间,英、法、日、俄、美、德等帝国主义列强,从海上入侵中国84次,入侵舰艇1860多艘,入侵兵力47万人。严酷的现实给大清国带了强烈的思想震撼,一些有识之士开始意识到海权对中国的重要。魏编著《海国图志》,提出了“师夷长技以制夷”;同时还出现了林福祥的《平海心筹》、严如煜的《洋防辑要》、李光建的《海防新编》和桂文灿的《海防要览》等一大批探讨海防问题的著作。清政府在海防建设方面也投入了大量财力和物力,甚至一度建成一支在亚洲首屈一指的庞大舰队。

——摘编自《中国海洋权益面临的挑战》

(1)根据材料一,归纳中国古代海洋活动存在的主要问题。

(2)根据材料二,指出晚清有识之士“开始意识到海权对中国的重要”的具体表现。

材料一 明太祖多次颁布禁海令,严禁濒海军民“交通外番,私易货物”。明成祖即位后,沿袭海禁政策,并奉为祖宗法度。此后,明廷三令五申,禁止人民私自出海贸易。然而,屡禁不止,民间开海呼声与违禁出海行为从未间断。嘉靖二年宁波争贡之役与二十八年走马溪事件发生后,海上走私贸易愈禁愈盛,尤其是自嘉靖三十一年起,开始了长达十五年的倭患。时人认识到,要消除倭患,保卫海疆安全,最好的办法是疏而非堵。闽、浙、粤三省官员不断上奏,请宽海禁,与主张严禁的官员开启了长达数十年的开海与禁海之争。隆庆初年,明廷同意福建巡抚涂泽民所奏,宣布开放海禁,漳州、泉州之民“准贩东西二洋”。开海政策持续五十余年,不仅在明后期福建社会经济发展及对外关系中发挥了重要作用,而且是对沿用百年之久的海禁政策的否定,推动了海外贸易发展。

——摘编自涂丹《明代禁海与开海之争》

材料二 康熙时本有四口通商的规定,但几十年间,外国商船绝大多数开赴广州贸易,形成了固定的贸易路线和惯例。乾隆十二年(1717年),西班牙商船到福建、厦门贸易。当地官吏认为“吕宋(指西班牙)为天主教长,漳泉风俗浇漓(民风不淳朴)。此等夷船终不宜使之源源而来,拟俊夷船回掉之日,善为慰遣,不使复来”。清廷的复示是:“此等贸易,原系定例准行,今若不令复来,殊非向来通商之意……慰遣之处,可以不必。”……1757年十一月初十日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东,外来商船只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。”

——摘编自《清实录》完成下列要求:

(1)据材料一,指出隆庆初年明廷开海的原因。

(2)据材料二,指出乾隆初年福建地方官员和清廷在对待西班牙商船贸易问题上的分歧。结合所学知识,分析乾隆后期从“四口通商”转变为“一口通商”的原因。

材料一 清初,郑成功集团成为东南沿海地区最大的一支抗清武装力量,后又联合西南地区抗清名将李定国部,与清军展开了持久拉锯战,给清朝以沉重打击。为了切断抗清势力与沿海地区人民的联系,稳定政权,清廷不得不延续明朝实行海禁政策。顺治十二年(1655年)清廷下令严禁沿海省份片帆入海,违者置重典。翌年,再颁《禁海令》。

——摘编自兰延超《清代海禁政策的原因探究》

材料二 清政府的海禁政策虽然在清初起到一定的巩固政权的作用,但是平定三藩与台湾之后,禁海抑商的闭关锁国政策使中国陷入了深渊,错失了利用对外贸易发展经济、建设国家的机遇。

——摘编自王泽亚《清代海禁政策与对外贸易中的利益博弈分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清初海禁实行的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明海禁政策对中国的影响。

材料一 长安是当时世界上唯一拥有百万人口的超大城市,内部的格局整齐严密,内城将禁宫大内、政府机构和居民区分开,居民区依直线划分为东西南北整齐排列的108个坊,有专门的里长在早晚负责启闭坊门。长安的东西两市,几乎汇集了当时所有可能想到的物品,除了征收税赋和管理市场之外,政府不对商业活动进行更多的干涉……大食、天竺、大秦的商人和僧人,东南亚商人,新罗、日本的留学生、学问僧,甚至还有非洲人往来于长安。

——李夏恩《忆昔开元全盛时》

材料二 邓小平指出:“中国长期处于停滞和落后状态的一个重要原因是闭关自守。”他说:“如果从明朝中叶算起,到鸦片战争,有三百多年的闭关自守,如果从康熙算起,也有近二百年。长期闭关自守,把中国搞得贫穷落后,愚昧无知。”新中国成立后的一段时间,我们也实行过对外开放,不过那时只能是对前苏联、东欧开放。以后关起门来,成就也有一些,总的说没有多大发展。……在某种程度上我们也还是闭关自守。”“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。”

——胡伟国《论邓小平对毛泽东对外开放思想的发展与创新》

(1)据材料一结合所学知识,概括唐朝都城长安商品经济繁荣发展的特点。

(2)据材料二结合所学知识,阐明清朝“闭关自守”的表现。

(3)据上述材料,分析说明“关起门来搞建设是不能成功的”。

材料一 嘉靖年间海商集团对海禁政策的反抗让明政府意识到用武力禁海已不可能成功,开海贸易成为不可阻挡的趋势,开海既可以平息地方动荡,又可以增加财政收入。在明世宗去世后,继位的隆庆帝接受福建巡抚涂泽民的奏请,“于通之之中,寓禁之之法,”在漳州月港开放海禁,准贩卖东西二洋。于是明代在福建形成“月港体制”,广东形成“广州一澳门”为中心的二元贸易体制,自此私人海外贸易在有限的合法范围内迅速发展,取代官方主导的朝贡贸易,成为明代海外贸易的的主导力量。

——季晨阳《明中期海外贸易研究》

材料二 15世纪末至17世纪中叶中英两国都形成了具有各自特色的海外贸易市场体系。中国从朝贡贸易向民间海外贸易转变,形成了多样化主导出口项目群、单层次商品市场网络、现货交易方式和民间自发贸易相结合的海外贸易市场体系。这一海外贸易市场体系的策动力量是民间海外贸易商人和走私贸易商人。政府从垄断朝贡贸易和实行全面海禁,到部分开放海禁和限制海外贸易活动,在海外贸易市场体系发育过程中一直持退守和限制的态度因此,这一时期中国海外贸易市场体系可以归结为民间自发模式。英国则由传统的商站贸易转向特许贸易,形成了单一化主导出口项目、多层次商品市场网络、信用交易方式和强制贸易有机结合的海外贸易市场体系这一海外贸易市场体系的策动力量是特许贸易商人和重商主义政府,因而可以归结为政府特许模式。

——张乃和《近代早期中英海外贸易市扬体系发育之比较》

(1)根据材料-结合所学知识,分析中国明中期海外贸易的变化及影响。

(2)根据材料一、二结合所学知识,比较中英海外贸易市场体系的不同并分析其形成背景。

材料一 从1757年(乾隆二十二年)起,清朝规定通商口岸只限广州一处,对外贸易又为公行所垄断。公行不但负责输入货物的评价及买卖,而且成为清政府与外商的传递机关。凡货物的纳税、报关,均须由它经手;外商向中国政府陈诉,亦须由它代呈,否则,清政府不予受理。清政府对于外人的生活行动,也责令公行监督。于是,公行成为一种特殊机关,它既具有商业的职能,又具有政治、外交的职能。

——摘编自朱杰勤、黄邦和《中外关系史辞典》等

材料二 洋务运动以1861年1月总理各国事务衙门成立为起点。这一机构总揽外交(对外交涉:如教案、出使之类)以及同外国发生干系的财政、军事、教育、制造、矿物、交通、海防、边务等各方面大权。在此之前中国以礼部和理藩院为主,分别接待藩邦、属国或外国的贡使,这种机构体现了天朝体制居中驭外的命意,本身就以上国与夷狄之间不平等为前提。但是,新来的外国人用大炮两次向中国说明,他们不是贡使。于是中外交往的机构不得不因此而改变。当其时,君臣朝野之间,往往视之为不祥之物,终晚清之世,国史馆于大臣出任军机处、内阁、部院、疆吏者皆立年表,而于任事于总理衙门之人,则独无年表。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述广州十三行与总理各国事务衙门的不同特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析从广州十三行到总理各国事务衙门的变化所体现的中国社会的发展趋势。

材料一 18世纪的英国政府依然推行重商主义。为保障毛纺织品出口,政府出台相关法律,禁止羊毛出口,又禁止工匠和技术工人移居国外,并长期禁止纺织机械及其他设备出口。为避免外来竞争,1700年政府颁布法令,禁止丝绸及印染棉布进口,这对于东印度公司的东方贸易造成重大打击,但却促进了国内丝织业和棉纺织业的发展。与进口商品的高关税相对应,英国政府又实施出口补贴政策,以推动对外出口。18世纪末,重商主义受到挑战,英国政府开始尝试自由贸易政策,80年代英国与宿敌法国签订了一份自由主义的商业协定,赋予两国在欧洲商业和贸易中的完全自由。

——摘编自钱乘旦、刘金源《英国通史(四)》

材料二 清朝满族当政,以少制多,更加强了中央集权,经济上坚守重本抑末政策,但康熙也提出“恤商”和“利商便民”口号,清延长期对待工商业既不提倡,也不大禁。清朝废除明朝的匠籍制度,给官营手工业者自由,放弃明代官矿政策,允许商民开矿。政府财政税收也以白银为计算单位。商帮为政府和皇室专卖物质,并兼营典当、汇兑等业务,势力经久不衰。清朝实行闭关锁国政策,一方面是因为中国国家财税长期主要来源于田赋,海关收入比重在1753年四口通商时所占岁入税额仅四十分之一,乾隆后期进一步改为一口通商;另一方面进口商品除了铜、铅就是一些高档奢侈消费品,对外贸易没有建立在自身迫切需要之上。

——摘编自许涤新主编《中国资本主义发展史》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,比较18世纪中英工商业政策的异同。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析清朝前期的工商业政策。

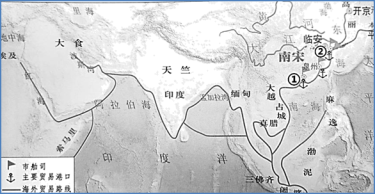

材料一 宋代海外贸易示意图

材料二19世纪前期中国皇帝认为“富足的中华上国无需外来货物,仁慈的皇帝允许通商乃是一种对洋人赐恩的标志及使其感恩戴德的手段”。(清朝)广州贸易的特征,是朝廷授权“十三家”称为行的商号,作为唯一的对外贸易代理人。

——选编自徐中约《中国近代史》

(1)浙江的明州是宋元时期主要外贸港口之一,请写出它在材料一示意图中的对应标号。结合所学概括指出促使南宋海外贸易发展的因素。

(2)根据材料二和所学知识,列举清朝前期的海外贸易具体措施。

(3)综合上述材料说明,与南宋相比,清代前期的对外政策发生了什么重大变化?简述这种变化对中国社会发展产生的消极影响。

材料一 《乾隆御制诗》中有“间年外域有人来,宁可求全关不开”。英国使臣马戛尔尼说:“彼等以为苟不如此,则恐外人之交际频繁,又碍于安谧,而各界人等之服从上命,以维持皇威于不坠,乃中国政府唯一不易之格言。”

——据陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 (19世纪60年代初)恭亲王和文祥首先认识到中西方接触是不可避免的,并且可以通过谨慎的外交得到很大的好处。他们强烈地感到,西方列强通常能够信守条约。

——费正清《剑桥中国晚清史》(上卷)

材料三 下表所列为两位历史学家对清朝与列强签订条约的看法。

| 徐中约 | 费正清 |

| 西方国家通过建立条约口岸和扩展商务,争夺贸易利益和经济特权,俄国人则既强调贸易收益也强调取得领土。从民族危机角度评论,侧重于侵略的负面影响。从南和从北而来的这两股推进势力,实实在在地构成了一种钳形活动,越来越紧地掐住江河日下的清王朝。在随后的一个世纪里,西方和俄国是影响中国的两个主要根源。 —《中国近代史》 | 到了19世纪60年代初期,外国商人与外国势力因各种有利条件使中国的贸易与世界市场的关系更密切,从近代化角度评论,侧重于侵略的正面作用。也随世界市场的荣枯兴衰而起伏。外国人因为有治外法权的保护,得以跻身这个帝国的统治阶层。若说这样的结果是把中国当殖民地来剥削,不如说外国人有幸参加了中国企图西化的过程。 —《剑桥晚清史》 |

(1)根据材料一,指出乾隆时期的对外政策,并概括其原因。

(2)材料二反映的清朝统治者对外态度是什么?他们在实践中是如何体现的?

(3)根据材料三并结合所学知识,评析材料中的一种观点。(要求:观点明确;运用材料中的史实进行评析,史论结合)

材料一 以海外之有余,补内地之不足,内地无足轻重之物,载之番境皆为珍品。是以沿海居民操作小技艺及女工针绣,皆以洋船行销,岁收入番岛银洋货物百十万入我土中。

——《中国古代经济史纲》

材料二 乾隆帝说:“天朝物产丰盈,无所不有,原不借外夷货物以同有无。……念尔国僻居荒远,间隔重瀛,于天朝体制原未谙悉。是以命大臣等向使臣等详加开导,遣令回国”。

——1793年乾隆谕旨

材料三 “严禁商民船只私自出海,有将一切粮食、货物等项与逆贼(抗清势力)贸易者,……不论官民,俱行奏闻正法,货物入官,本犯家产尽给告发之人。”

——1656年顺治敕谕

材料四 南洋未禁之先,闽广家给户足,……鲜有在家饥寒窃劫为非之患。……既禁之后百货不通,民生自蹙。……但能使沿海居民富者贫、贫者困,驱工商为游手,驱游手为盗贼耳。

请回答:

(1)依据材料一,归纳中外贸易有何意义?

(2)材料二、三,反映清政府推行什么政策?

(3)结合材料二、三分析导致该政策的原因有哪些?

(4)结合材料四和所学知识,说明该政策产生哪些影响?