材料一 1860年,美国开始农业现代化。1862年,美国通过了三个有决定意义的农业和农业教育立法;政府用稳定资金和健全制度推动农业建设,30年间建设了数十项大型水利工程。20世纪初,美国实现了农业半机械化。20世纪前期,美国两次农业危机,政府投入重点转向控制农业生产、维持农民收入、保护生态环境,促进了农业恢复发展。1940年,美国基本实现了农业机械化。1950年后,美国鼓励农用新技术,极力扩大农产品外销,农业水利化、良种化、化学化达到很高水平,在世界上最早实现农业现代化。

——摘编自《美国农业现代化历程》

材料二 1926年,斯大林指出没有工业发展苏联农业就无法发展,试图以美国模式改造苏联农业。1929年,苏联农业集体化。1933年,苏联拖拉机站和农场政治部门到村庄,在长期系统引入机械和技术上体现了明显的集体化管理效果。赫鲁晓夫时期,拖拉机站与集体农庄合并,大量垦荒、种植玉米、提高收购价格,为农场人员提供养老金。60年代,苏联农场高度机械化,其既是生产单位,又是福利机构。勃列日涅夫末期,苏联创造了一个工业投入、工人生 产、科学家规划,广泛参与的庞大复杂的现代化农业系统。

——摘编自《苏联农业的现代化》

材料三 1949—2010年,我国农业经历了集体所有制,产品统购统销,农民户籍;家庭联产承包责任制,农户成为农业主体;农民离土出村的三个农业现代化阶段。2010年前后,农村土地流转市场开始发展,机械化大幅度投入,农业生产率快速提升,同时农村劳动力跨区域转移,导致农业劳动力不断减少,农业用工成本上升,我国农业现代化进入转折和发展新阶段,农业发展模式从满足温饱和提高土地生产率为主,转向显化乡村价值、提高农村劳动生产率为主,城乡融合体制创新是这一阶段激发乡村活力的关键。

——摘编自《中国农业转型与现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析美国在世界最早实现农业现代化的条件。(2)根据材料二并结合所学知识,概括苏联农业现代化的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,与苏联比较,中国农业现代化的不同,简析当前中国农业转型的原因。

材料

| Ⅰ欧美地区 | Ⅱ亚非拉地区 | ||

| A | 蒸汽时代 电气时代 | E | 协定关税 掠夺工矿利权 |

| B | 工厂制度 垄断组织 | F | 轮船招商局 京张铁路 |

| C | 英国议会改革 美国内战 | G | 英法控制苏伊士运河 美国“门户开放”政策 |

| D | ①____ ②____ | H | ③____ ④____ |

(2)从已完成的表格Ⅰ和Ⅱ栏中各选取一组信息,从世界整体的角度提出一个观点,结合所学知识予以阐述。(要求:观点正确,中外关联,史论结合,逻辑清晰)

美国饮食研究

材料一 20世纪下半叶,美国兴起了一场饮食领域的革命,这场饮食变革引发了政府和民众对饮食的空前关注。1980年代以前的零星作品多以单纯追溯饮食本身的历史发展与记录饮食民俗为主要研究内容。受新史学思潮尤其是法国年鉴派的影响,历史学家开始重视整个社会各个层面的历史,人们的日常生活如衣食住行等方面也被纳入史学研究范畴。

——摘编自刘晓卉《1980年以来美国的饮食历史研究》

材料二 美国学者关于本国饮食研究状况

| 学者 | 研究状况 |

| 玛丽恩·内斯特尔 | 探讨了食品行业里的权力斗争对人们饮食健康的影响。指出大的食品生产商为了自身的利益以各种方式影响政府决策、媒体宣传、营养学界的建议和消费者的选择,对大众的健康产生了不利的影响 |

| 沃伦·贝拉斯科 | 将20世纪下半叶的饮食变革与社会运动相联系,阐述了20世纪六七十年代的反文化运动如何引发民众对其日常饮食进行反思并对现有的食物生产体系产生怀疑,进而促成这一时期饮食领域的运动和变革 |

| 哈维·利文斯坦 | 探讨了1880至1930年间以及1930至1992年间美国国民饮食的变革,分析了变革背后复杂的社会、经济以及科技等原因,并探讨了不同利益群体如政府、科学家、食品生产商等在美国人饮食结构变革上所起的作用 |

——据刘晓卉《1980年以来美国的饮食历史研究》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳是哪些因素推动美国饮食研究不断拓宽的。(2)根据表2分析美国学者对本国饮食研究的视角及共同影响。

(3)若进一步研究美国饮食,列举还可以研究的课题及主要研究方法。(要求:课题和研究方法各列一项。)

材料 在第一、第二次科技革命中,科学革命引发了技术革命,然后推动了主权国家综合国力的迅速增强,进而导致欧洲百年均势秩序的生成与崩溃,这是科技革命(A)直接推动国际秩序(B)变迁的模式,即A-B模式;在第三次科技革命和人类当前正经历的第四次科技革命中,无论是冷战时期的两极均势,还是后冷战时期美国主导的自由霸权秩序,都是国际秩序(B)直接推动科技革命(A)的发展模式,即B—A模式。总的来看,科学家的身份认同、国家能力和国际规则与规范在科技革命与国际秩序变迁中交织互动,是国际秩序变迁模式产生差异的主要原因。

——摘编自郑华、聂正楠《科技革命与国际秩序变迁的逻辑探析》

运用世界史的史实,对上述模式进行探讨。(说明:可以就上述一种或两种模式进行论证;也可对以上模式进行修改、补充、否定或提出新的见解,并加以论述。要求:观点明确、论证充分、史论结合、史实准确)世界专利中心转移的历史考察

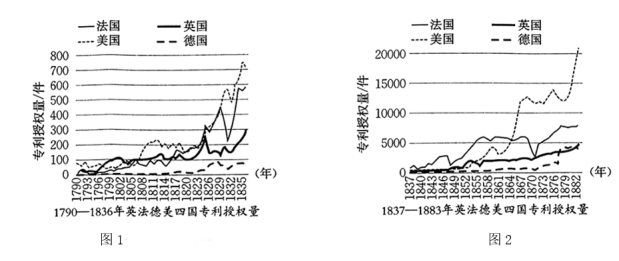

注:图3中的社会革命在以上国家主要表现为资产阶级革命以及国家统一。

——据杨中凯等《近代世界专利中心转移的历史考察》整理

(1)图1、图2所示资料能否用于探讨世界专利中心的转移?说明理由。(2)图3呈现了某学者对世界专利中心转移的各种影响因素的探讨,选择你认为其中最重要的因素,阐释这一因素与世界专利中心转移的关系。 (要求:表述成文,史论结合,符合逻辑。)

材料一 18世纪末到20世纪初主要资本主义国家工业化概况

| 英国 | 工业化时间长,城市化时间短,城市化超前;机器制造业和工业品出口处于世界领先地位;有重工轻农、重城轻乡倾向,国内市场相对狭小 |

| 法国 | 高利贷和资金外流;中小企业多,工业技术更新改造不足;重工业发展缓慢;注重机器设备引进;农业资本主义发展不足,城市化滞后 |

| 美国 | 注重交通、发明创造、科学管理和规模经济以及重视引进技术和人才,发展新兴工业,产业结构比较协调,重视农业发展;社会两极分化严重;城市化滞后 |

| 德国 | 后期部分企业和产业实行“国有化政策”;工业化战略服从军国主义化战略;大力发展新兴工业和军事工业;重视科技创新及其产业化;发展速度快,城市化超前 |

——摘编自张一民《论中国的新型工业化与城市化》

材料二 经过放权让利、扩大企业自主权的改革,中国国有企业逐渐成为独立自主、自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者,极大地调动了企业和职工的积极性。随着乡镇企业的迅速崛起,为工业经济的迅猛发展蓄积了超常的扩张能量。通过大量引进外资和国外先进技术,加快了我国工业产品的更新换代和技术装备水平的提高。2002年,中共十六大提出“坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”。中共十九大提出“推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。中共二十大提出推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

——摘编自国家统计局《工业经济在调整优化中实现了跨越式发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪末到20世纪初主要资本主义国家工业化的共同之处并简析其对世界的主要影响。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与18世纪末到20世纪初主要资本主义国家的工业化相比,中国新型工业化道路的内涵与突出的价值。

材料一15至18世纪,西方国家逐渐完成了在亚洲国际市场的贸易垄断布局,以欧洲为中心的国际分工体系初步形成。此时,明清的对外贸易政策总的趋势是内向保守的,以禁为主。实际上,随着政策的时宽时严,官方贸易甚至民间走私贸易从未间断,个别时期还出现了重大发展。几乎所有亚洲、欧洲、美洲的主要国家都与中国发生了直接贸易关系。中国输出品主要以丝锦织品、陶瓷、冶金制品等手工业品以及茶叶为主,而输入品的种类非常少。大量的贸易出超部分以海外白银流入的方式得到平衡。

——摘编自骆昭东《从全球经济发展的视角看明清对外贸易政策的成败》

材料二19世纪60年代至20世纪初,美国仍坚持从内战起实行的保护关税政策。随着海外扩张活动的加剧,美国商品的国际市场迅速扩大起来。除欧洲传统市场外,美洲一些国家成为美国商品的新市场。1900年,美国的出口比1860年增加了3倍,美国在世界对外贸易中所占的比重,也由1860年的第三位上升到第二位。1866年美国制成品和半制成品的出口仅占全部出口的16%,而原料则占72%的比例;到1914年,制成品和半制成品出口比例上升到48%,原料出口下降到40%。

——摘编自孙天竺《美国对外贸易政策变迁轨迹研究(1776—1940)》

(1)根据材料,分别概括15至18世纪的中国与19世纪末20世纪初美国对外贸易的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中美对外贸易呈现不同特点的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简析19世纪60年代至20世纪初美国发展对外贸易的历史经验。

材料 国际视角下的美国经济发展

| 年份 | 人均GDP | 每工时GDP | ||

| 10个大陆国家的平均值 | 英国 | 10个大陆国家的平均值 | 英国 | |

| 1870 | 76 | 132 | 65 | 115 |

| 190o | 67 | 112 | - | - |

| 1913 | 63 | 95 | 57 | 86 |

| 1929 | 62 | 76 | 55 | 74 |

| 1950 | 56 | 72 | 45 | 62 |

| 1973 | 70 | 72 | 70 | 68 |

| 1992 | 81 | 73 | 87 | 82 |

说明:本表中的10个大陆国家是指奥地利,比利时,丹麦.芬丝、法国、德国、意大利、荷兰、挪或、瑞士。

——【英】安格斯·麦迪逊《世界经济之考察1820——1992年》

以恰当的尺度划分美国经济发展的阶段,并对每一阶段的特点及其成因作出合理的解释。

材料一 17世纪以来,英国的森林被大量砍伐,工业生产和平民生活都逐渐陷入了能源供给短缺的困境。其实英国从木柴到煤炭的能源转型并非一个自觉自愿的过程,而是由木柴短缺带来的能源危机所导致的被迫选择。然而,正是这次迫不得已的能源转型让英国化危为机,不仅摆脱了有机能源短缺的困扰,而且煤炭的广泛应用大大促进了英国冶铁业的发展,而煤炭业与钢铁业的快速发展则为英国奠定了工业革命的重要基础。

——摘编自潘荣成《近代早期英国能源转型及其启示》

材料二 18世纪中期,由于木材匮乏引发的能源危机,使得英国人毅然在热能和机械能领域实现转轨,由此引发了第一次工业革命。在始于19世纪末期的第二次工业革命中,电能的广泛应用带领人类社会步入了电力时代,而石油为内燃机的出现提供了有效的动力来源。电能的普遍应用与内燃机的发明,又促进了新交通工具及新通讯手段等方面的巨大进步,形成了以电力、钢铁、石油化工、汽车制造为代表的四大支柱产业,确定了工业在国民经济中居主导地位。

——摘编自朱启贵《第三次工业革命浪潮下的转型》

(1)根据材料一并结合所学,说明近代英国在能源转型中能“化危为机”的有利条件。

(2)根据材料二并结合所学,指出能源转型与工业革命的相互关系,并分析说明19世纪末期第二次工业革命中的能源转型对世界市场的影响。

材料一 19世纪后半期,中国的铁路交通从无到有。甲午战争后,列强纷纷争夺在华铁路修筑权。1909年,中国工程师詹天佑设计施工的京张铁路建成通车,成为中国铁路史上的里程碑。至1911年,中国共建铁路8200公里,其中帝国主义直接投资修建的铁路占46%,贷款建筑铁路占40%,但中国人自建铁路仅1200公里,占总比率的14%。中国近代的铁路交通网络已基本形成。

——改编自《中国铁路史》

(1)依据材料一并结合所学知识,分析19世纪末20世纪初中国铁路事业较快发展的原因

材料二 1870—1900年的铁路网(单位:千公里)

| 年份 | 全世界 | 欧洲 | 美洲 | 亚洲 | 非洲 | 澳洲 |

| 1870 | 210 | 105 | 93 | 8 | 2 | 2 |

| 1880 | 372 | 169 | 175 | 16 | 5 | 8 |

| 1890 | 617 | 224 | 331 | 34 | 9 | 19 |

| 1900 | 760 | 284 | 402 | 60 | 20 | 24 |

——吴于廑、齐世荣主编《世界史》

(2)依据材料二,概括19世纪后半期世界铁路交通发展的基本特点。